Dans un poème indocile, Thierno Seydou Sall plaida pour l’instauration de l’Institut fictionnel d’Afrique Noire. Abouté au musée Théodore Monod d’art africain, cet institut ne serait pas un territoire fermé ou amarré, mais une figuration de l’a-venir, pour affirmer des avenirs possibles, nos aspirations à la métamorphose.

S’imposant comme un horizon, cet institut offrirait un espace, un temps, de recherche, d’ancrage et de fuite. Il contribuerait à l’effort commun engagé pour quitter les vieilles catégories (à la fois mortes et vivantes), dépasser les vocations naturalistes ou esthétiques des collections constituées durant la période coloniale et défaire les spectres des chronologies normatives. Sa responsabilité serait de mettre à mal les logiques de découpage et de classification, d’invalider les oppositions dichotomiques (telles que nature-culture, fiction-réalité), d’enrayer la monstration pétrifiée des objets et combattre encore certaines doxas théoriques, clôtures académiques et routines institutionnelles. La proposition qu’il ferait est d’inclure d’autres récits, d’autres savoirs et connaissances et de transmettre des absences. D’appréhender d’autres relations complexes et mouvantes qui se jouent entre pa.ma.trimoines, territoires, histoires, mémoires, traductions, liaisons, transmissions, transformations afin de mieux les connaître mais aussi les bouleverser et les fabuler. De modifier nos sensibilités, de cultiver d’autres rapports à soi même et au monde par les univers de l’art, la poésie, avec leurs spéculations. De s’affirmer comme une matrice de projections et de germinations pour surmonter les béances de l’histoire collective, avec ses manques, ses vides, ses approximations, ses leurres, ses malaises. De considérer l’Histoire comme le récit de tout ce qui naît, de tout ce qui pourrait advenir ou devenir. De retravailler les fictions, de diffracter et multiplier les récits ouverts, afin de créer un milieu plus dense du fait de la variété de leurs versions. De trouver de nouvelles trames et directions narratives, de multiples ressorts, une fabrique permanente de sens possibles qui nous entraînent ailleurs, et qui nous déroutent. De laisser parler les êtres et les choses dans leurs différents modes d’existence, de regarder au-delà, c’est à dire vers ce qui mène à plus d’existence. Cet Institut fictionnel d’Afrique Noire serait une constellation en expansion de gestes, d’actes, de performances, de migrances, de rêves, de transes, de configurations, de conjonctions, de cohabitations, de tensions, non patrimonialisables, permettant d’être parmi les choses (et non au-dessus d’elles) et de déployer une expression toujours renouvelée. Tel un intercesseur, cet institut soutiendrait les récits et les objets en les considérant comme des vecteurs de vitalité, construisant des relations affectées, une écologie des êtres ou des choses tenant compte de leur puissance d’agir et de l’effectivité de leur présence.

Ce numéro soutient la création d’un tel espace. Il est pensé comme une figuration textuelle de ce nouvel institut et donne corps à une pluralité de récits et d’engagements intellectuels, sociaux, artistiques, politiques transformant nos communautés de savoir, travaillés par les devenirs de l’IFAN ou travaillant les devenirs de l’IFAN. Ici, le musée Théodore Monod accepte son histoire de disparitions et d’absences, ses implicites et impensés. L’Institut fictionnel d’Afrique Noire connaît ses ainés, l’Institut Français d’Afrique Noire (créé en 1936) devenu l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (en 1966) dont la chronologie est longue de 85 ans. Il sait que l’histoire de la recherche scientifique en terrain colonial et les dispositifs de constitution des savoirs qu’elle a établi se sont appuyés sur des incomplétudes, des incohérences et donc des fictions et des fables, qu’il a fallu déconstruire (qu’il faut encore déconstruire) pour gagner les indépendances. Faut-il rappeler que la science qui s’est mise en place en Afrique de l’ouest – nommée africanisme – à partir des années 1930 s’est adossée à une idéologie de la supériorité de l’Europe colonisatrice et de l’étrangeté radicale de l’Afrique ? Identifier et nommer en français, classer et trier ont conduit – sous couvert d’une raison dite scientifique, objective et impartiale – à réifier, inférioriser et rendre exotique l’Afrique, parfois dans le déni de la conquête coloniale mais souvent pour mieux servir celle-ci. Comme l’écrivent Marie-Aude Fouéré, Ophélie Rillon et Marie-Emmanuelle Pommerolle : « Les règles de la méthode ont souvent été bafouées aboutissant à des généralisations sans socle empirique, ou au contraire, appuyées sur un excès de certaines données au détriment d’autres données et du principe de recoupement, mais le manquement au principe éthique dans la conduite de la recherche scientifique explique que les africain.e.s ont couramment été traité.e.s non pas comme les sujets de la connaissance mais comme des choses à connaître, ainsi qu’à contrôler et à transformer. Des tendances à enchanter et idéaliser l’Afrique ont également travaillé l’africanisme dont le savoir s’est construit en dehors des formes du savoir intellectuel (Hountoundji, 2002, Doquet et Broqua, 2019) ».

L’Institut fictionnel d’Afrique Noire, qui se peuple de promoteur.ice.s de recherches, parfois inattendu.e.s (et parfois illustres comme celles et ceux invoqués par Thierno Seydou Sall), refuse le démembrement des cultures par l’explication et la mise à nu, dépasse la césure entre patrimoine matériel et immatériel, pense un champ de la muséographie aux occurrences multiples, en perpétuelle extension, et se laisse instruire par les événements. Pour ce faire, il interroge notamment le partage net entre le champ scientifique et les autres régimes de productions intellectuelles – littérature, philosophie, arts plastiques, auxquelles est souvent déniée une valeur épistémique propre – et considère qu’il n’est pas pertinent. Depuis trente ans, les interactions complexes sur une histoire longue, du XVIe au XXIe siècle, entre ces modes d’écriture et de pensée, progressivement constituées en champs disciplinaires distincts ont largement été analysées par les sciences humaines. Ce constat d’interdépendance soulève de multiples questions. De quel ordre sont les rapports que la science entretient avec l’imaginaire ? Jusqu’à quel point un tel dialogue peut-il se nouer sans qu’il y ait confusion ? Un fait scientifique et une œuvre existent, répond Bruno Latour, mais aucun ne se définit selon la même manière d’être. Interroger le mode d’existence d’un être, c’est situer celui-ci dans le registre de vérité qui lui convient, mais également l’inscrire dans le rapport créateur qui a présidé à son instauration.

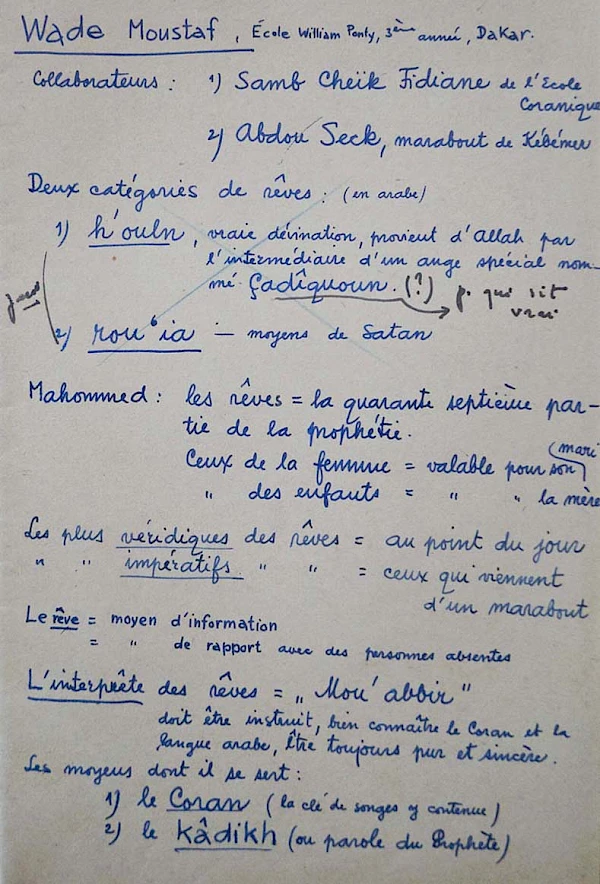

Ce numéro s’ouvre par un hommage au professeur de philosophie Ibrahima Sow afin d’exposer son ambitieux projet : Le laboratoire de l’imaginaire fondé au début des années 2000 au sein de l’IFAN/Cheikh Anta Diop. Le travail de Sow, qui s’intéressa notamment au maraboutage et aux pratiques divinatoires (dont l’oniromancie), permet de délaisser une vision du patrimoine réduite à des artefacts sclérosés dans des vitrines. En reconsidérant les représentations socio-culturelles et l’existence d’un patrimoine immatériel constitué de croyances très persistantes dans la société sénégalaise, son Laboratoire de l’imaginaire avait pour objectif « l’analyse critique et la description des représentations et perceptions de visions du monde passéistes », mais voulait aussi nourrir des interrogations et « des perspectives futuristes et avant-gardistes pour informer des dynamiques créatrices, (…) de nouveaux horizons qui permettent d’inventer les rêves de demain, de renouveler la réalité du présent ». La question des rêves est au cœur de l’article « L’onirothèque de l’IFAN, collecter les rêves à la fin de la période coloniale » de Julien Bondaz, ethnologue, qui analyse le projet de « constituer le champ onirique en un inépuisable gisement » caractérisant les recherches conduites à l’Institut Français d’Afrique Noire dès sa création en 1936. Par une étude minutieuse du « souci d’inventaire ethnologique des rêves », de ses différents auteurs, de leurs conceptions, il en examine leurs motivations, énonce « les affinités entre la notation des rêves et les collectes ethnographiques » et montre les impasses de ces tentations. « A l’heure actuelle », écrit-il « les musées africains, à commencer par le musée Théodore Monod d’art africain, (…) n’ont-ils pas à se réapproprier muséologiquement tout à la fois les rêves et donc la vie ? »

Ce numéro prolonge notre attention à la photothèque de l’IFAN et à celle du musée Théodore Monod – qui en fait partie – qui contient un patrimoine visuel et matériel (60 000 tirages) de l’Afrique de l’Ouest produit durant la période coloniale et largement méconnu. Ce fond rappelle que l’imaginaire colonial s’est inscrit dans une culture visuelle. La pulsion scopique et la vision ont été pensées comme un préalable cognitif. Et l’administration coloniale a inventé de nombreux dispositifs visuels qui furent autant d’objets de surveillance que de sciences et de conservation. Depuis plusieurs années, l’historiographie de ces outils est en plein essor. Anaïs Mauurin, historienne de la photographie, dans « L’Afrique de l’ouest dans les tiroirs. Documentation scientifique et photographie coloniale à la photothèque de l’IFAN (Dakar) », a analysé « les enjeux de cette photothèque en élucidant les logiques qui ont présidé à sa constitution, la façon dont la constitution d’une documentation scientifique visuelle était imbriquée dans l’élaboration de l’iconographie coloniale » afin de « fournir de la documentation ». Jusqu’à maintenant, malgré l’entreprise de numérisation, cette photothèque reste « une capsule temporelle marquée par un regard colonial suspendu », elle n’a pas été revalorisée comme le défendait Kady Kahn Touré. Dans ce nouvel article, intitulé « Les collections photographiques de l’Institut Français d’Afrique Noire. Ressaisir la géographie d’un patrimoine dispersé », Anaïs Mauurin s’est intéressée à l’organisation de ce vaste réseau des Centrifan déployé à l’échelle de l’AOF qui a constitué des fonds photographiques qui ont été disséminés lors de la colonisation puis lors des indépendances. Cette cartographie est au cœur du projet photIFAN qui permettra d’évaluer la situation actuelle de ces matériaux visuels. Il nous a semblé nécessaire d’ouvrir ces fonds d’archives et ces images et nous avons proposé, dans le cadre du projet de recherche Ateliers de Troubles épistémologiques, au photographe Ibrahima Thiam d’effectuer une résidence dans les photothèques de l’IFAN/UCAD et du musée T. Monod. Sa recherche prend forme ici en une proposition photographique et un entretien avec l’historienne de la photographie Giulia Paoletti. Ibrahima Thiam ne s’est pas focalisé sur la dimension coloniale de ces archives, il s’est intéressé à leurs potentialités contemporaines, ce qui conduit à nuancer la naturalisation dont leur contenu peut faire l’objet et à décoloniser le champ visuel. Pour lui, la photo est réminiscence, support d’une mémoire collective lébou et des rites du Ndeup. Elle affirme le désir d’être souvenu et le désir de se souvenir, de garder en mémoire des gestes, des costumes, des pratiques et des savoirs : « une manière de prendre soin du vivant. Un désir de vie commune ». Se souvenir, c’est un acte de création, c’est reconnecter, ressusciter, toucher au vivant, par des formes d’intention et d’agentivité. Son installation des photographies au sein du parc du musée Théodore Monod leur donne un corps et nourrit une forme de résistance qui s’opère par la matérialisation de ces images en un espace social plus dense.

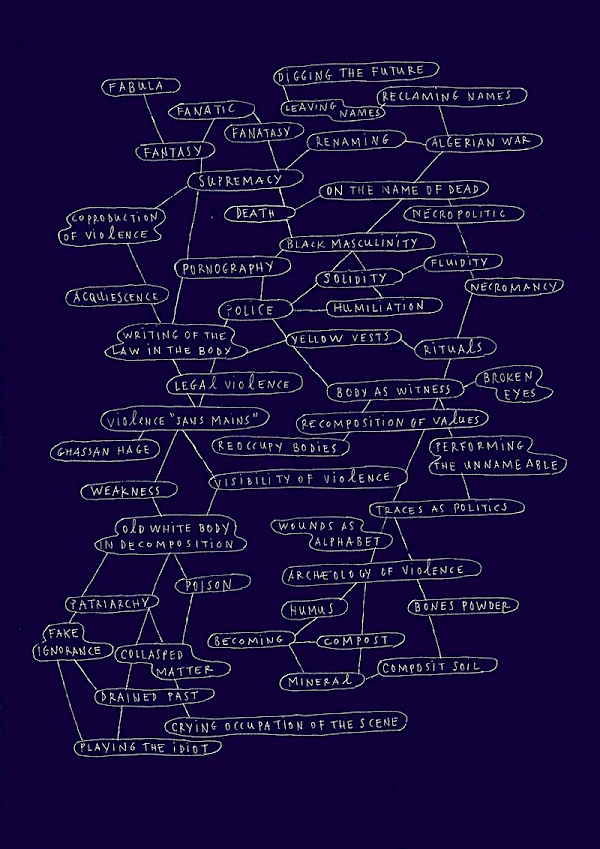

Quatre contributions analysent des œuvres contemporaines qui établissent des liens entre patrimoine ancien et réalités contemporaines. Dans « Que font les masques à présent ? », Emmanuelle Chérel considère des œuvres de Zina Saro-Wiwa, Hervé Youmbi et François Knoetze qui ressaisissent et s’emparent de masques africains. Chacune d’elles interpelle, à sa manière, leurs statuts, leurs fonctions voire leurs lieux d’apparition (performance rituelle, musée, galerie, rue,…) en révélant les différentes qualifications actuelles de ces objets, les processus qui les ont transformés mais aussi les effets qu’ils produisent. Si l’histoire des masques est, entre autre, liée à la colonisation, associée aux valeurs et mythes de l’histoire occidentale de l’art, la force de ces propositions vient de ce qu’elles considèrent la « pluralité ontologique » de ces choses vivantes et leur puissance agissante. Elles invitent à réfléchir à comment les humains reconfigurent le vivant, en prenant en compte les multiples modalités de la figuration autant que les pouvoirs de l’invisible. Les masques anciens et contemporains sont tels des réserves où quelque chose d’autre se trame, se tient disponible. L’artiste Ruth Colette Afane Belinga écrit sur ses performances Génie Go (2016) et Au jardin d’Eden (2021) qui tissent des liens entre la forêt, patrimoine matériel et immatériel transformé en produit d’exploitation et menacé par la déforestation, et la situation des femmes. Tout en montrant des relations que ses œuvres entretiennent avec les performances rituelles du Cameroun, elle analyse ses propositions qui « s’inscrivent au moment où les écosystèmes s’effondrent dans un laxisme politique indécent ». La commissaire d’exposition Oulimata Gueye explicite les intentions de « L’université des futurs africains » (2021), qu’elle a conçue et présentée au Lieu Unique à Nantes entre avril et août 2021, et les concepts de futur et d’histofuturisme travaillés par les nombreuses œuvres de cette exposition. Par la convocation de savoirs anciens, l’usages des nouveaux médias, l’écriture spéculative, le recours à l’invention et à l’imagination, les artistes réuni.e.s construisent de nouvelles narrations qui invitent à réfléchir aux futurs d’un monde interdépendant, pensé depuis l’Afrique. Enfin, Diane Cescutti, artiste, approche dans son texte poétique la piste sonore Quantum Mecanic (2020) de l’artiste Josèfa Ntjam. Ce texte déclamé, lecture performée, en spoken word, donne à entendre sa voix modifiée – par des logiciels multimédia – sur fond de nappes électroniques minimalistes ponctuées de samples et de loops. Au fil d’une plongée poétique et atmosphérique hypnotisante, Josèfa Ntjam joue avec les mots, leurs sonorités, leurs rythmes, leur agencement, passe du français à l’anglais, multiplie références, récits, symboles, strates d’histoire et de temps. En invitant à la décolonisation d’internet, elle escamote nos imaginaires collectifs, nos évidences, nos déterminations : « Je disparais dans l’assignation du vous, je, elle, nous, vous, je, je. Je crache en folie les fantasmes auxquels je suis assignée. » Son texte brouille les définitions des identités collectives et individuelles et propose comme stratégie de survie « d’échapper à toute nomination en prenant les attributs d’un objet quantique qui n’est pas s’en rappeler les cosmogonies bantoues, tel un insaisissable masque-avatar permettant d’habiter le trouble ». Passé, présent, futur, ici, ailleurs s’enchâssent pour composer de nouvelles narrations, hybrides, arborescentes, mutantes, car « nous sommes constellaires ». Les mots résonnent comme un appel à rester toujours vigilant.e. et à aspirer à des futurs plus justes.

Ce numéro se termine en une ouverture sur d’autres types de savoirs, de mémoire, de transmission et d’archives vivantes en donnant à écouter des chansons et des textes réalisés pour le Musée du souffle, qui est un projet de collection imaginé par l’auteur, artiste et producteur Olivier Marboeuf. La collection dont il est question est composée des traces sonores, cris de colère, refrains des émeutes, chants de révoltes, de revendications, de manifestations, de mouvements de contestation du Sud Global. Fou malade, rappeur et militant du collectif sénégalais Y’en a marre, Rossi Jacques Casimir, James Désiris et Zakh Turin, acteurs du The Living and the Dead Ensemble à Port-au-Prince en Haïti, donnent la voix à la dureté quotidienne – voire à la violence ordinaire vécue notamment par une grande partie des populations sénégalaises et haïtiennes qui se trouvent prises dans les impasses du capitalisme néolibéral planétaire – et aux résistances qu’elles y opposent. Ils jouent de différentes formes d’oralité et de traduction mais en générant également différents niveaux d’opacité par le côtoiement des langues, le recours à la poésie, la présence de l’intraduisibilité. Leur proposition marque l’impatience, l’urgence, et précipite la mutation collective, en invitant à des processus de luttes. L’instant est décisif là où le futur est obturé, le temps est aussi l’espace, celui du lieu propice à la « praxis transformatrice », à l’autodétermination. Le moment est opportun afin de faire advenir le non encore, un avenir commun. Le musée est alors un institut des mondes possibles chargé du souffle des vivants, le corps et la voix y sont essentiels, forment une histoire et une force de création afin de constituer un terreau pour que les peuples puissent vivre autrement. Dès lors, le Musée du souffle influe sur ce qui pourrait être des conditionnels, des hypothèses inaperçues, afin d’être là dans les temps qui s’élancent, de suspendre les futurs déjà écrits, de rechercher des coprésences, de nouvelles alliances, des inattendus, des mobilisations.

L’Institut fictionnel d’Afrique Noire, dont le F pourrait donc aussi celui de Futur, est le lieu d’une transformation d’un état à un autre. Un chantier, un atelier, où il est question de passages et d’interrogations. Ainsi l’institut pourrait également sonder son A et plus encore son N. En considérant sa puissance de transformation (par l’écriture notamment), sa contribution à la métamorphose, au métabolisme, à de nouvelles potentialités, l’IFAN est un organisme rizhomatique et vivant, favorisant les hybridations, les contaminations, les processus, les connexions, les circulations, les relations, les imbrications, les interdépendances, les inséparations, les dynamiques, les tensions, les frictions, les transmission de mouvements, les actes de tenir ensemble. Il cultive des régimes de vitalité et focalise l’attention sur des naissances.

Les histoires, par exemple, s’y fabriquent et se connectent les unes aux autres, de sorte à former une toile, dont n’importe quel point peut donner naissance à une nouvelle direction narrative. Elles en suscitent d’autres, multiplient les bifurcations, laissent d’autres hypothèses déambuler dans les mises en lien. Tous ces récits, récits de récits, s’enchevêtrent et cultivent l’art de la coexistence d’histoires hétérogènes. Ils invitent aussi au redéploiement des rêves et des potentiels, traversent des territoires réels et imaginaires, même si souvent les deux se confondent. Ainsi, les histoires déploient des possibles activement, c’est leur manière d’être, leur puissance, leur force, elles sont des énoncés qui agissent, des récits qui relaient des présences qui affectent et qui font agir. Leur puissance incantatoire ressuscite des présences et appelle, de ce fait d’autres histoires, suite d’apparitions et de disparitions, désir de suite, désir de vitalité, qui composent avec la présence, où se fabrique l’être.

Cet IFAN s’incarnera en d’autres formes au musée Théodore Monod d’art africain dans l’exposition Teg Bët Gëstu Gi initiée par le projet Ateliers de Troubles épistémologiques lors de la biennale de Dakar du 19 mai au 21 juin 2022.

Citer cet articleQuote this article

L’institut fictionnel d’Afrique Noire, Troubles dans les collections, n.03, Janvier 2022, https://troublesdanslescollections.fr/numeros/linstitut-fictionnel-dafrique-noire/. Consulté le 09.03.2026

Imprimer cet articlePrint this article