The next shot of restitution: scenes from Mozambique

Coordination parCoordination - Catarina Simão

Numéros précédentsPrevious Issues

Coordonné parCoordination - Emmanuelle Chérel, Maureen Murphy et Magali Ohouens

Coordonné parCoordination - Lotte Arndt & Noémie Étienne

Coordonné parCoordination - Charlotte Bigg, Julien Bondaz, Julie Cayla, Fatima Fall, Sokhna Fall, Marianne Lemaire, Anaïs Mauuarin et Carine Peltier-Caroff

Coordonné parCoordination - Honoré Tchatchouang Ngoupeyou

Coordonné parCoordination - Marian Nur Goni

Coordonné parCoordination - Emmanuelle Chérel et El Hadji Malick Ndiaye

Coordonné parCoordination - Lotte Arndt

Coordonné parCoordination - Emmanuelle Chérel

et El Hadji Malick Ndiaye

PrésentationPresentation

Depuis quelques années, les collections coloniales suscitent une forte attention induite par les intenses discussions autour des restitutions d’artefacts africains, discussions qui s’articulent à d’autres combats (mouvements contre le racisme et les violences policières, déboulonnage de monuments coloniaux, justice environnementale) et donnent lieu à de multiples initiatives muséographiques, universitaires et artistiques à travers le monde (Nur Goni 2023).

Troubles dans les collections repose sur la volonté de contribuer aux dialogues entre chercheur.e.s, artistes, activistes et conservateur.ice.s travaillant en lien avec les collections et les archives coloniales. La revue se concentre particulièrement, mais non exclusivement, sur l’histoire contentieuse et contestée d’institutions muséales en Afrique et en Europe, et discute de leurs devenirs possibles. Elle cherche à constituer une plateforme pour initier, accompagner et amplifier des recherches, projets artistiques et prises de positions entre plusieurs langues et contextes. Tout en s’employant à approfondir les connaissances sur les collections et à penser leurs avenirs, elle s’engage à proposer de nouvelles interprétations et à réexaminer l’histoire des savoirs produits et transmis autour des artefacts depuis la période coloniale.

La relecture de ces collections et objets « sensibles » (Lange 2016) se situe à la croisée de plusieurs conceptions culturelles, histoires et conflits. Elle oblige à travailler sur la « biographie des objets » (Appadurai/Kopytoff 1986), les classifications savantes et les imaginaires divergents qui y ont été associés, les conséquences de la dépossession, perte, destruction ou muséification d’objets, d’images et de savoirs, et leurs multiples appropriations, détournements et décentrements. Cette perspective contribue, comme le défendent les philosophes Kwasi Wiredu, Fabien Eboussi-Boulaga et Paulin Hountondji, à comprendre les « traditions » comme des discontinuités au travers d’une continuation historique dynamique, c’est-à-dire à une réévaluation permanente des traditions (avec leurs cosmogonies, leurs valeurs, visions et symboles) et des gestes pour « reprendre » (Mudimbe 1994). Autrement dit, au lieu de chercher un sens stable et enfoui de « l’objet » basé sur une conception fétichiste qui fixe la « tradition » telle qu’elle a pu être construite par le primitivisme, par certains discours scientifiques ou par la quête d’une authenticité immuable, il s’agit de le comprendre dans un contexte historique changeant, lui-même constitué par des acteurs et actrices aux gestes et intérêts divers et souvent conflictuels. Dans cette perspective, des autrices et auteurs ont ces dernières années invité à “désapprendre l’impérialisme” (Azoulay 2019), à “abolir les musées d’art africain” (Nganang 2021) ou à s’interroger sur la négligence de l’histoire féministe des collections muséales en mettant la focale sur le “matrimoine” (Cousin, Tassi & Yêhouétomé 2022, Singam 2022).

Troubles dans les collections invite à « demeurer avec le trouble » (Haraway 2016) et à le susciter dans les collections (Nadim 2015, von Oswald et Tinius 2020) et dans les archives. L’historiographie des discours scientifiques, des dispositifs muséographiques et des politiques de conservation ou de médiation des objets y est discutée. La revue pointe inévitablement des invisibilisations, des manques, des silences : les failles des collections et de leurs mises en récit. Conçue comme un espace de recherche et d’expérimentations contribuant à la déstabilisation des mots, concepts et taxinomies qui ont longtemps conditionné les interprétations et les modes de conservation de ces traces matérielles d’une histoire contestée, elle réfléchit aux manières de réinterroger les catégories héritées, y compris celle qui oppose ‘occidental’ et ‘africain’, sans évacuer les violences coloniales et leurs effets actuels. Il s’agit de repenser les terminologies tel que « musée », « objet » ou « patrimoine », en considérant des langues et des cultures qui n’ont pas conçu ces concepts (Bondaz, Graezer Bideau, Isnart & Leblon 2014 ; Cassin & Wozny 2014) et de s’intéresser aux transmissions, activations et résistances matérielles, symboliques et sémiotiques. Considérer l’agentivité des artefacts, leur participation à des sociétés en mutation, la variété de leurs significations et de leurs narrations, et la complexité des processus – y compris de ré-appropriation et de subjectivation politique – est essentiel. En d’autres termes, il nous semble important d’inventer de nouvelles formes et situations pour relire, préserver, et re-imaginer ces « patrimoines » à travers les pratiques et les gestes de leurs usagères et usagers.

Les trajectoires diasporiques des objets, savoirs et idées entre les musées européens et africains requièrent donc de prêter une attention particulière aux négociations constantes qui accompagnent leurs déplacements et recontextualisations. Et ce, même si ces trajectoires sont souvent prises dans des conceptions réifiantes difficiles à déconstruire et menacées d’instrumentalisation. Ainsi, le Rapport sur la restitution du patrimoine africain appelle à une « nouvelle éthique relationnelle » entre Nord et Sud où les objets deviennent « les médiateurs d’une relation qui doit être réinventée. (…) Les objets étant devenus les produits de relations historiques, il ne s’agit pas du retour du même : ils deviennent les vecteurs de relations futures » (Sarr-Savoy 2018 : 33). Dans cette optique, au-delà des axes Nord-Sud, les dynamiques Sud-Sud sont également importantes à considérer.

De nombreuses initiatives au sein des institutions muséales font appel aux artistes pour composer avec des héritages historiques problématiques. Certain.e.s d’entre eux.elles, par la conception de projets de musées fictifs, voire même d’anti-musées, interrogent les partis pris scientifiques et visuels, et mettent en scène de nouveaux récits. D’autres créent des œuvres à partir d’objets de collection, de leur exposition, des archives, des réserves, qu’elles et ils ouvrent à de nouvelles interprétations pour contribuer à une réflexivité sur leur histoire. Le musée, ainsi revendiqué comme espace d’expérimentation, de savoirs collectifs transdisciplinaires, réinterroge son rôle au sein de la cité, et fait émerger les potentialités de nouvelles approches épistémologiques.

En développant une démarche tout à la fois historique et prospective, Troubles dans les collections mêle, sans hiérarchisation, contributions artistiques, universitaires, littéraires, philosophiques, militant.e.s. Des conversations, essais, analyses, chants, œuvres, poèmes énoncent le champ d’une recherche en cours, avec ses mouvements et ses résonances. La revue interroge ainsi des formes variées de production du savoir, en s’intéressant aux hors champs de l’historiographie, en multipliant les focales ou en basculant sur une approche micro-historienne. Elle fait place à des voix divergentes, voire opposées, en une pluralité de langues. Enfin, Troubles dans les collections s’intéresse aux absences, aux aphasies et aux incompréhensions que ces questions suscitent afin d’analyser dans nos recherches, par un effort de réflexivité, les impensés et les pierres d’achoppement.

BibliographieBibliography +

Azoulay Ariella Aisha, Potential History. Unlearning Imperialism, Londres, Verso, 2019.

Bondaz Julien, Graezer Bideau Florence, Isnart Cyril et Leblon Anaïs (sous la dir.), Les vocabulaires locaux du « patrimoine », Münster-Berlin, Lit Verlag, 2014.

Cassin Barbara et Wozny Danièle (sous la dir.), Les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne, Paris, Demopolis, 2014.

Cousin Saskia, Tassi Sara et Yêhouétomé Madina, « Les bo des Agoojiée / Les amulettes des amazones. Le retour d’un matrimoine oublié? », Politique africaine, n. 165, 2022, pp. 187-220.

Eboussi-Boulaga Fabien, La crise du Muntu : authenticité africaine et philosophie, Paris, Présence Africaine, 1977.

Haraway Donna, Staying with the Trouble. Making kin in the Chthulucene, Durham, Duke University Press, 2016.

Hountondji Paulin, Sur la « philosophie africaine ». Critique de l’ethnophilosophie, Paris, Maspero, 1977.

Lange Britta, « Collections sensibles », in MK Abonnenc, Lotte Arndt et Catalina Lozano (sous la dir.), Ramper, dédoubler. Collecte coloniale et affect, Paris, B42, 2016, pp. 289-315.

von Oswald Margareta et Tinius Jonas (sous la dir), Across Anthropology. Troubling colonial legacies, museums, and the curatorial, Leuven, Leuven University Press, 2020.

Mudimbe Valentin-Yves, The Idea of Africa, Bloomington/London, Indiana University Press/James Curry, 1994.

Nadim Tahani, « Staying with the trouble in a natural history museum: working things out together », Talk for 4S, Denver, CO, Novembre 2015.

Nganang Patrice, « The Abolition of the Museum for African Art », African Arts, vol. 54, n. 4 2021, pp. 5-7.

Nur Goni Marian, « Restitutions, réparations. Du problème à la question », in Pierre Singaravélou (sous la dir), Colonisations. Notre histoire, Paris, Seuil, 2023, pp. 152-156.

Sarr Felwine & Bénédicte Savoy, Restituer le patrimoine culturel africain, Paris, Philippe Rey/Le Seuil, 2018.

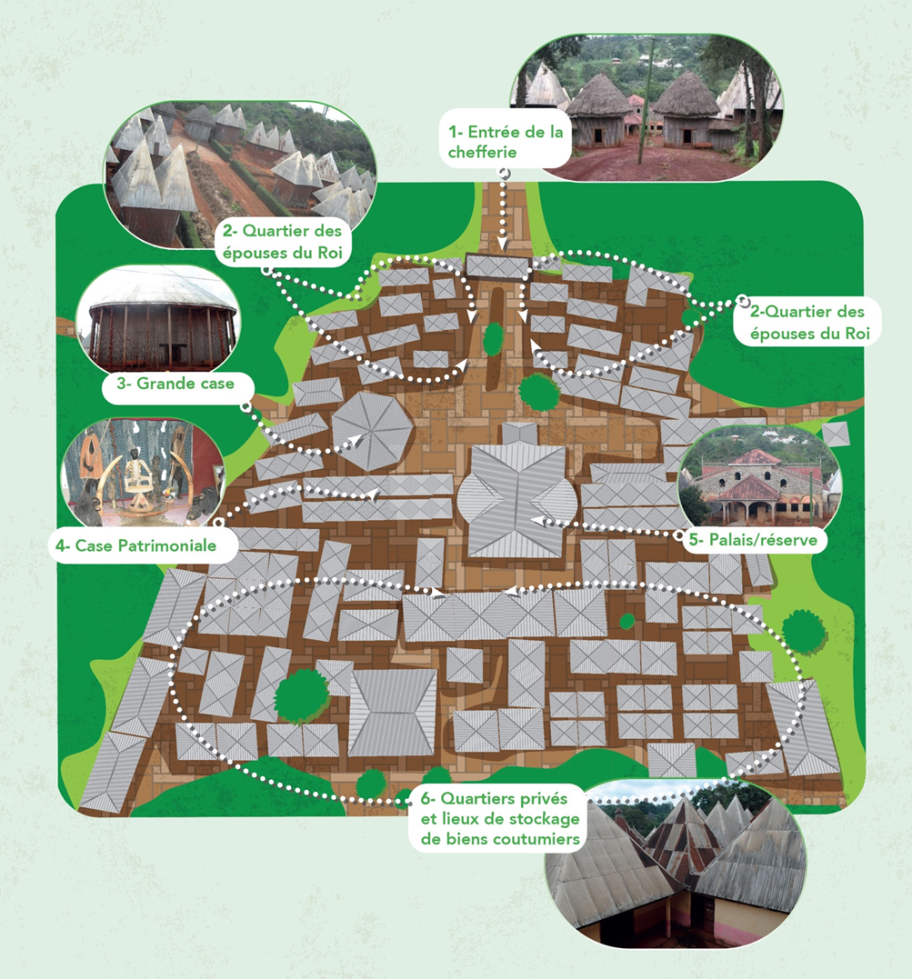

Singam Bansoa « Arts de cour des Grassfields et collections coloniales au prisme du matrimoine », Troubles dans les collections, n. 5, 2022.

Wiredu Kwasi, A Companion to African Philosophy, Malden-Oxford, Blackwell Publishing, 2004.

Crédits images :Credits images :

Numéro 7 : Rosanna Raymond, Acti.VĀ.tion – In.VĀ.TĀ.tion, 2021, Photo: Stefan Marks.

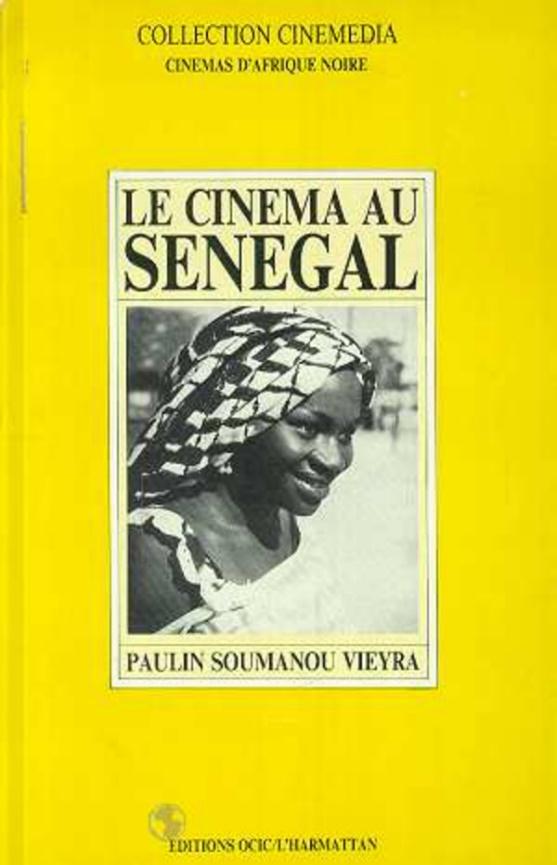

Numéro 6 : Paulin Soumanou Vieyra, Le Cinéma au Sénégal (Bruxelles : OCIC/L’Harmattan, 1983) ©Éditions OCIC/L’Harmattan. Fatim DIAGNE dans Taw d’Ousmane Sembène.

Numéro 5 : Tchatchouang et Biegaing, février 2022.

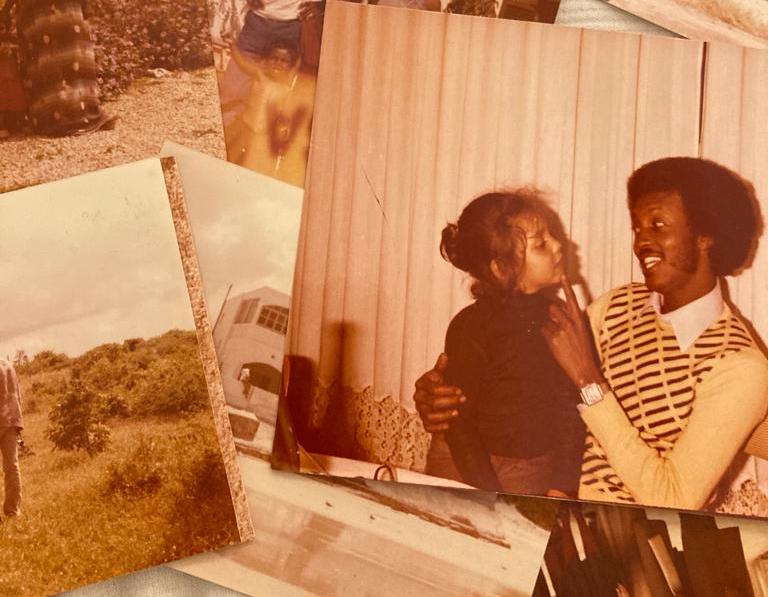

Numéro 4 : Images issues d’albums de la famille Nur Goni – Comastri.

Numéro 3 : Alioune Diouf, a’Deetnax, se faire dire l’avenir, principes de continuité, dessin brodé, 2018.

Numéro 2 : Matthias de Groof, Palimpseste du AfricaMuseum, Filmstill, BE 2019.

Numéro 1 : Chris Marker, Alain Resnais, Les statues meurent aussi, film ©Présence Africaine.