Au cours de cet entretien réalisé le 24 août 2022, le cinéaste ghanéen Nii Kwate Owoo revient en détail sur la réalisation et sur les nombreuses vies de son film, désormais iconique, ‘You Hide Me’. Réalisé en 1970 dans les sous-sols du British Museum comme projet de fin d’études de l’International Film School de Londres où il était alors inscrit, ‘You Hide Me’ connaît actuellement un nouvel élan grâce au débat sur la restitution. Le cinéaste y remet puissamment en cause le monopole du Nord qui s’octroie de manière unilatérale non seulement la propriété des objets extraits de force du continent africain, mais aussi l’autorité de l’expertise autour de ces objets. Militant et intellectuel panafricain, Nii Kwate Owoo est l’un des membres fondateurs de la Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI), dont il est membre depuis 1969. Il est aujourd’hui activement engagé dans des campagnes de restitution au Ghana.

Beaucoup reste à faire pour comprendre les multiples résonances du film. Il faudrait, d’une part, cartographier plus finement sa distribution. L’information cruciale que rapporte ici Nii Kwate Owoo quant à la commande du film par Eyo Ekpo – l’archéologue et directeur des Nigeria Federal Department of Antiquities alors vivement engagé dans les efforts de restitutions de biens nigérians (Malaquais & Vincent 2020 ; Bodenstein 2020 et 2022 ; Savoy 2022) – permet ainsi de relier ces réclamations par-delà les seules stratégies nationales et les pourparlers bilatéraux entre métropole et ancienne colonie. D’autre part, il faudrait reconnecter plus étroitement ‘You Hide Me’à l’histoire de sa première partie, aujourd’hui perdue, que le cinéaste cherche actuellement à identifier dans les archives britanniques. De façon critique, Nii Kwate se concentrait dans cette partie du film sur les pratiques de trois artistes africains : Ibrahim El Salahi (né en 1930), Uzo Egonu (1931-1996), Dumile Feni (1942 – 1991). Il montrait ainsi (même si nous pouvons seulement l’imaginer pour l’heure) des voix et des gestes artistiques vivants, par-delà les objets que l’on a fait taire dans les réserves silencieuses des musées.

Traduction de Marian Nur Goni de la version originale en anglais, You Can’t hide Me, accessible ici.

Marian Nur Goni : J’ai lu qu’au moment de la réalisation de You Hide Me (1970), vous étiez très impressionné par des livres tels que L’Autobiographie de Malcolm X (1965) ou Soul on Ice d’Eldridge Cleaver (1968). Quel était le contexte intellectuel et politique dans lequel vous étiez plongé alors ? Comment ces lectures et ce contexte spécifique vous ont-ils préparé à réaliser ce film ?

Nii Kwate Owoo : Pendant mes études à la London International Film School au Royaume-Uni, vers la fin des années 1960, j’ai développé un vif intérêt pour les questions sociales liées à la lutte des minorités noires contre le racisme et l’exploitation dans ce pays. Ce, principalement parce que l’oppression et l’exploitation des ressources naturelles en Afrique par nos anciens “maîtres” coloniaux étaient également mes propres questions. Je me suis donc attaché à un groupe d’activistes à Londres qui s’appelait le ‘Black Unity and Freedom Party’ (BUFP). À la même époque, j’étais également très impliqué avec les étudiant.e.s et militant.e.s d’Afrique australe. Ces étudiant.e.s du Zimbabwe, d’Afrique du Sud et de Namibie étudiaient ou travaillaient au Royaume-Uni en tant qu’exilé.e.s. Leur lutte contre l’oppression et l’apartheid a été embrassée et soutenue par le BUFP et par d’autres militant.e.s locaux des Caraïbes qui étaient né.e.s en Angleterre ou y vivaient à l’époque.

Le Black Unity and Freedom Party était une organisation orientée vers la recherche, composée de groupes d’étude très dynamiques, motivés par des considérations intellectuelles et politiques. Elle comprenait des avocat.e.s noir.e.s. Leurs objectifs étaient d’organiser les jeunes et les travailleurs.eues sur la manière de combattre et de réagir face au racisme sur le lieu de travail et face au harcèlement policier dans leurs communautés. Nous étions alors également influencé.e.s par ce qui se passait aux États-Unis : le Black Power et le mouvement des Black Panthers. Historiquement, trois activistes noirs exceptionnels ont allumé la ‘mèche’ du mouvement nationaliste noir aux États-Unis, qui s’est répandu à travers l’Atlantique dans tous les coins et recoins de la diaspora noire. Tout d’abord, cela a commencé sans crier gare avec la publication de The Autobiography of Malcolm X [L’autobiographie de Malcolm X, Grasset 1966], un livre d’Alex Haley, qui a soudainement fait irruption dans une atmosphère déjà très chargée politiquement, devenant un best-seller. Ensuite, le livre à succès Soul On Ice d’Eldrige Cleaver [Un Noir à l’ombre, Seuil, 1969], un militant et activiste politique afro-américain au franc-parler renommé, a été lancé dans ce contexte explosif de luttes des Noirs en Amérique contre la brutalité policière, la violence armée et les attaques non provoquées contre des activistes de la communauté noire non armés. Cleaver est devenu une icône du jour au lendemain pour nous tou.te.s à cette époque, en particulier lorsque son livre a été publié et diffusé en Angleterre. Nous avons tou.te.s acheté des copies, l’avons lu avidement et en avons discuté dans nos groupes d’étude. Ce livre nous a véritablement influencé.e.s. Il a été suivi par Solidad Brother: The Prison Letters of George Jackson (1970) [Les frères de Soledad: Lettres de prison de George Jackson, Gallimard 1977], un récit très vivant, puissant et incroyable sur l’évolution de la conscience politique d’un prisonnier noir incarcéré de l’intérieur. Ces trois livres ont eu un impact énorme sur le développement politique de ma génération à cette époque.

MNG : Dans ce numéro, nous cherchons à comprendre comment le fait d’agir/de prendre en charge les legs de la colonisation affecte les personnes qui entament ces processus. Vous êtes le cinéaste et le producteur de ce film, mais vous y apparaissez également : on voit voit à l’écran ouvrir des boîtes, des tiroirs, manipulant des objets. Pouvez-vous décrire cette expérience du point de vue de ces émotions et du jeune homme que vous étiez alors ? Qu’est-ce que toucher ces artefacts a provoqué chez vous ?

Nii Kwate Owoo : L’art africain et l’histoire de l’Afrique étaient mes matières préférées pendant mes études secondaires au Ghana. J’y ai remporté tous les prix artistiques, j’ai même envisagé un temps de faire des études supérieures avec l’intention de devenir professeur d’art. Cependant, lorsque je suis arrivé en Angleterre, j’ai soudainement compris que l’art du film et du cinéma était le moyen de communication le plus puissant. Ainsi, lorsque j’ai quitté l’école de cinéma, j’ai décidé de me plonger dans une recherche d’investigation sur l’histoire de l’art africain. Pour moi, le meilleur endroit pour trouver ce genre d’informations était le British Museum. J’y suis allé et ai parcouru les différentes salles présentant les arts de divers pays du monde. Je fus frappé alors par le fait que la section africaine était limitée en termes de portée et de taille par rapport aux expositions, très élaborées, sur les objets égyptiens, grecs, romains et assyriens, qui étaient les plus importantes. Il m’est soudain venu à l’esprit que je pourrais commencer à explorer la possibilité de raconter une histoire sur les objets africains qui se trouvaient dans les vitrines du musée. Il s’agissait d’une simple supposition, je me suis donc renseigné sur la manière d’obtenir l’autorisation de filmer ces objets. On m’oriente alors vers leur département d’information. Je ne m’attendais pas à un résultat positif, mais je m’y suis rendu et j’ai pris rendez-vous avec le conservateur de la section africaine du musée.

Photogramme issu de ‘You Hide Me’ de Nii Kwate Owoo, 1970.

Avant de le rencontrer, j’ai pensé que je devais changer mon code vestimentaire car, en tant que militant noir, j’avais l’habitude de porter des vêtements noirs partout où j’allais : c’était notre tenue militante standard. Je me suis donc rendu dans le West End de Londres et j’ai loué un costume trois pièces auprès d’une société qui louait des costumes aux théâtres. Le jour de mon rendez-vous, lorsque je suis entré dans le bureau du conservateur, celui-ci s’est montré enthousiaste : il s’est levé de son bureau et s’est avancé vers moi les bras tendus dans un geste bienveillant pour m’accueillir avec une poignée de main amicale. C’était bon signe, me suis-je dit. Nous nous sommes assis et il s’est présenté en me disant qu’il connaissait extrêmement bien l’Afrique car il avait travaillé en tant qu’ancien officier colonial de district au Nigeria pour les Britanniques. Il s’appelait William Fagg.

Je lui ai fait part de mon enthousiasme et de mon impression sur ce que j’avais vu dans la section africaine du musée. Il a rapidement attiré mon attention sur le fait que ce qui se trouvait dans la salle d’exposition ne représentait que deux pour cent de ce qu’ils avaient dans leurs collections africaines. Je lui ai dit que j’aimerais obtenir sa permission pour réaliser un court documentaire pour la postérité, afin de rendre un hommage particulier à des gens comme lui, pour m’avoir permis d’être le premier africain à avoir un aperçu de notre passé… C’était ma stratégie ! Pour faire court, il m’a conduit à une porte située derrière son bureau et m’a fait descendre un escalier en fer en colimaçon qui descendait à une cinquantaine de pieds sous le rez-de-chaussée de son bureau, jusqu’à ce que nous atteignions un sous-sol où se trouvait ce qui semblait être un vaste réseau d’étagères et de couloirs remplis de boîtes en bois et de sacs en plastique de toutes formes et de toutes tailles entassés les uns sur les autres. Sous mes yeux s’étalait une étonnante collection d’artefacts africains divers, dont certains étaient des statues grandeur nature dressées entre des voûtes interconnectées et divisées par de longs couloirs reliant chaque voûte à la suivante.

J’étais choqué, bouleversé et secoué par ce que j’ai découvert là-bas. D’abord, il y avait cette étrange odeur, presque mystique, émanant de chaque section du sous-sol où des centaines et des milliers d’artefacts rares et sacrés étaient entreposés à perte de vue. Ces objets anciens volés et pillés, dont de nombreuses statues en bronze et en métal, grandes et petites, avaient été cachés et enfermés pendant des siècles comme le butin de guerre d’une armée coloniale conquérante. J’étais submergé par l’émotion, je dus me contrôler. C’était tellement surréaliste et incroyable que j’avais l’impression de sortir d’une machine à remonter le temps : une minute j’étais dans le présent et la minute suivante quelque part dans l’Afrique du 15ème siècle. En fait, j’étais vraiment traumatisé.

Photogrammes issu de ‘You Hide Me‘.

Finalement, nous sommes parvenus à un accord qui m’a amené à signer un contrat avec lui, stipulant que je ne serais autorisé à n’emmener qu’une équipe de quatre personnes, moi compris. Le contrat stipulait également que mon équipe serait autorisée à tourner le film en une journée, de 9 à 17 heures. L’ensemble de la production m’a coûté environ 500 livres, mais j’ai dû en payer la moitié aux autorités du British Museum. Lorsque j’ai demandé pourquoi je devais leur verser une telle somme, ils m’ont répondu que c’était pour couvrir les honoraires des quinze agents de sécurité du musée qui nous surveilleraient et observeraient chacun de nos mouvements en nous guidant à travers les différentes sections du sous-sol. Ils étaient là, en fait, pour s’assurer que nous ne « volions » aucun des objets d’art qu’ils avaient pillés et volés en Afrique…

J’ai dû rapidement réunir l’argent nécessaire à mes frais de production auprès d’ami.e.s et de sympathisant.e.s au Royaume-Uni, avant de pouvoir retourner au British Museum. J’étais accompagné de madame Margaret Prah, une collègue ghanéenne qui est avocate. Nous étions tellement émerveillé.e.s par ce que nous avions sous les yeux dans le court laps de temps qui nous avait été accordé que nous avons parfois dû mettre la caméra de côté afin d’explorer, de sentir et de toucher ces artefacts sacrés. D’un point de vue subjectif, c’était une expérience phénoménale et incroyable, car nous avons commencé à tisser des liens avec ces œuvres d’art. Jamais, jamais, dans mon imagination la plus folle, je n’aurais pu imaginer que nos ancêtres auraient créé des œuvres d’art aussi formidables et raffinées. Précisément parce qu’aucune d’entre elles n’a jamais été représentée ou mentionnée dans les manuels d’histoire coloniale que nous avions lus à l’école. Malgré cela, nous avons dû nous précipiter dans les différents caveaux du sous-sol pour filmer quelques objets ici et là, aussi vite que possible, pour gagner du temps.

Photogramme issu de ‘You Hide Me’ de Nii Kwate Owoo, 1970.

À ce stade, je voudrais rendre un hommage particulier à un groupe britannique progressiste de gauche appelé ‘Cinema Action Film Collective’, fondé et dirigé par un Allemand appelé Schlacke Lamche et son épouse britannique Ann Lamche, qui est malheureusement décédée il y a environ deux semaines. Ils furent émus par mon audace et par mon activisme politique et également fascinés par le fait que j’avais pu déjouer les autorités du musée, en pénétrant dans le sous-sol du British Museum, où aucune chaîne de télévision britannique n’avait jamais été autorisée à filmer. Ils mirent gratuitement à ma disposition leur équipement de montage. C’est cela qui, en fait, a permis le montage et la finalisation du film. Cela a été un soutien majeur dont je leur serai toujours reconnaissant.

MNG : Parlez-moi de l’écriture du commentaire, puissant, du film. Le scénario du film est une charge contre la façon dont le Nord a continuellement privé le continent africain de ses propres ressources culturelles, d’abord en extrayant son art de façon violente — comment la culture matérielle a été impliquée dans la justification de la colonisation — et ensuite en le « découvrant » : c’est l’argument fort que vous avancez à propos de ses « experts ».

Nii Kwate Owoo : Après être descendu au sous-sol du musée, spirituellement parlant, j’étais en colère par le fait que tous ces objets rares et sacrés révélaient en fait un niveau extrêmement élevé de développement culturel de nos ancêtres et de leurs civilisations. Ces objets sacrés étaient à présent cachés dans des boîtes en bois et des sacs en plastique, après avoir été violemment pillés et volés à nos ancêtres par les forces expéditionnaires coloniales. J’étais tendu alors que je me frayais un chemin sous les voûtes du sous-sol quand soudain, dans mon esprit, j’ai fait l’expérience d’une sorte de « retour de mémoire » de la blessure, de la douleur, du traumatisme et de la dislocation de nos ancêtres, qui m’ont traversés comme un éclair. J’ai ressenti leur présence comme s’ils touchaient mon esprit et j’ai eu l’impression qu’ils me désignaient comme « messager ancestral » chargé d’une mission : révéler et exposer la vérité au monde sur ce qui leur était arrivé, où ils se trouvent et pourquoi ils ont été cachés et incarcérés. Cette expérience s’est cristallisée en moi et a donné naissance au titre du film, ‘You Hide Me’, là-bas même, dans le sous-sol du British Museum, mais aussi quant à la manière dont ce message devait être élaboré et transmis dans le film. Le reste appartient désormais à l’histoire. Lorsque le célèbre musicien et batteur traditionnel ghanéen Kofi Ghanaba a vu le film pour la première fois il y a quarante ans, il m’a dit : « Écoute, Nii Kwate, avec tout le respect que je te dois, tu dois changer le titre du film en ‘You Can’t Hide Me’ » [Vous ne pouvez pas me cacher]. J’étais d’accord avec lui ! En effet, c’est le message du film.

Photogrammes issu de ‘You Hide Me‘.

MNG : Quelle fut la réception du film à l’époque ?

Nii Kwate Owoo : En 1971, je me suis rendu à l’Africa Center de Londres pour leur demander de parrainer la première du film. La directrice de l’époque était une femme britannique qui a très chaleureusement accepté ma demande et s’est chargée de l’organiser. Elle a invité plus de deux cents personnes, dont des universitaires de toutes les grandes universités d’Angleterre, y compris des professeurs d’art africain et d’archéologie. Comme je n’avais pas pu réunir les fonds nécessaires pour obtenir une « married print »1 du film auprès des laboratoires cinématographiques commerciaux de Londres, le film a été projeté au moyen d’un projecteur qui montrait l’image et le son séparément, sur deux bobines spéciales. J’avais invité les autorités du British Museum et leur ai proposé de s’asseoir à l’avant de la salle où le film devait être projeté, mais elles ont poliment refusé et ont préféré s’asseoir au fond de la salle, plus près de l’entrée principale. Dès que le film a commencé et qu’ils ont entendu le commentaire, ils ont rapidement disparu de la salle… Le film a été très bien accueilli, le public a déclenché une énorme salve d’applaudissements spontanés et une standing ovation lorsque je me suis dirigé vers l’écran, avec des félicitations et des « Bravo ! Bravo ! Bravo ! » du public. Quand cela s’est terminé, j’étais bouleversé émotionnellement, au bord des larmes. Des gens dans le public se sont empressés de donner de l’argent tandis que d’autres ont fait des promesses de soutien pour m’aider à passer une commande à un laboratoire pour tirer la copie définitive du film.

Avec cette copie enfin entre mes mains, j’ai essayé de faire distribuer le film en Angleterre, mais c’était impossible : les sociétés de distribution n’étaient pas intéressées. J’ai donc dû montrer le film à une ou deux reprises à des étudiant.e.s dans des universités et à la SOAS (School of Oriental and African Studies, Université de Londres). Puis, en 1971, j’ai enfin décidé de ramener le film au Ghana, car je pensais que c’était là que le film trouverait son importance historique et qu’il y serait bien accueilli et apprécié.

Photogramme issu de ‘You Hide Me’ de Nii Kwate Owoo, 1970.

À mon arrivée au Ghana, j’ai essayé d’intéresser la Ghana Broadcasting Corporation (GBC) au film mais, hélas, j’ai été très déçu par la réaction négative de son directeur général de l’époque. Sans même l’avoir vu, son attitude était de dire que ce genre de film créerait des problèmes entre le gouvernement ghanéen et le gouvernement britannique en raison des relations cordiales existantes entre nos deux pays. J’ai toutefois insisté sur le fait qu’en tant que Ghanéen, j’avais le droit de voir mon travail diffusé à la télévision nationale. Ainsi, après avoir fait un peu pression sur lui, il a finalement décidé d’organiser une projection spéciale du film au Goethe Institut, le centre culturel allemand d’Accra. Il a ensuite chargé l’un de ses producteurs de regarder le film et de vérifier s’il répondait aux normes de qualité requises pour la télévision ghanéenne. Le jour prévu pour la projection, son représentant s’est présenté mais, à sa grande surprise, je m’étais également organisé en invitant à la première tous les jeunes cinéastes et producteurs de l’industrie cinématographique et télévisuelle ghanéenne. Le film durait vingt minutes à l’époque. Alors que le public commençait à applaudir, le représentant de la GBC s’est éclipsé discrètement et a quitté la salle sans rien me dire. Parmi les invités, il y avait un journaliste du Daily Graphic, le principal quotidien national du pays. Le lendemain matin, à ma grande surprise, le Graphic a publié un long éditorial soutenant le film. Je suis retourné voir le directeur de la radiodiffusion pour qu’il m’informe que le film était trop controversé. Il m’a dit : « Nous ne pouvons pas avoir ce genre de matériel subversif sur nos écrans » et m’a conseillé de quitter le pays immédiatement dans mon propre intérêt car cela pourrait me créer des problèmes de sécurité.

Le film a donc été interdit. Cependant, à mon insu, la nouvelle de l’interdiction du film au Ghana était parvenue à l’hebdomadaire West Africa Magazine, publié en Angleterre, qui en a rendu compte dans un article très intéressant2. C’est ce qui a fait connaître le film pour la première fois : l’interdiction a, en fait, rendu le film encore plus controversé !

MNG : Laissez-moi revenir rapidement en arrière car j’ai lu qu’après la première londonienne, vous avez vendu de nombreuses copies du film3. Il serait vraiment intéressant de dresser une cartographie de la distribution du film à l’époque. Qui l’a vu, où ? Qu’a-t-il provoqué ?

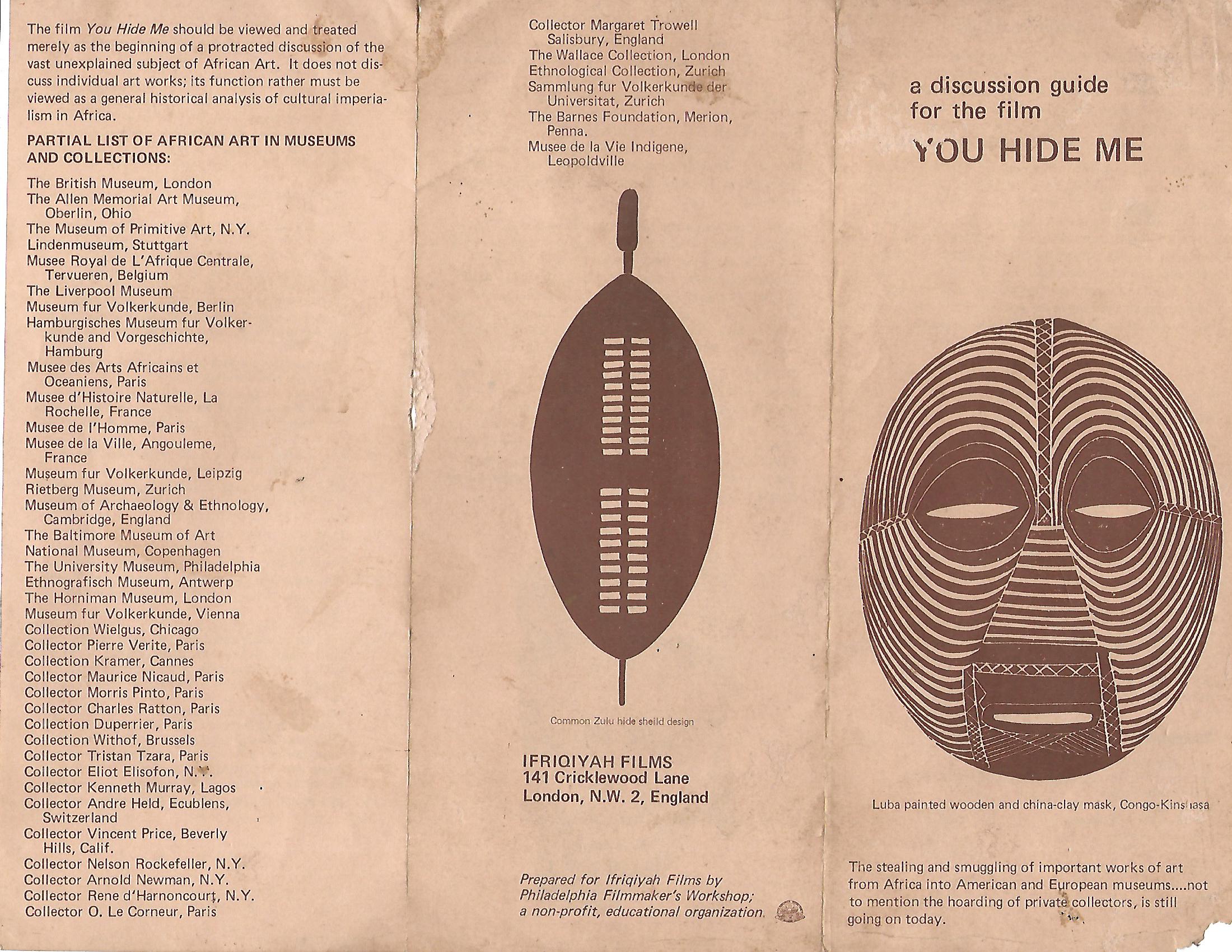

Nii Kwate Owoo : La première commande du film est venue du Dr. Ekpo Eyo, le conservateur du musée nigérian de Lagos4, qui a eu connaissance du film à travers le West Africa Magazine, qui était un magazine politique et social très connu à l’époque, lu par d’éminents politiciens et intellectuel.le.s africain.e.s en Afrique. Quelques commandes de tirage du film ont été passées, mais en réalité il n’y en a pas eu beaucoup. Cependant, la projection du film a suscité beaucoup d’intérêt, notamment aux États-Unis. C’est alors que je me suis rendu compte que les États-Unis étaient probablement ma meilleure option pour la distribution du film. En effet, en 1972, j’ai décidé de m’y installer et ai rencontré une organisation appelée ‘Philadelphia Filmmakers Workshop’. Ils m’ont beaucoup aidé à distribuer le film, ils ont notamment préparé une impressionnante brochure qu’ils ont envoyée à différentes organisations et institutions. Je suis vraiment reconnaissant à Lamar Williams, un cinéaste africain-américain qui a été le fondateur de cette organisation : il a joué un rôle majeur dans la promotion du film. Grâce à cette brochure, des écoles, des facs, des universités et des bibliothèques m’ont invité à présenter le film. J’ai donc fait une tournée de projections, et j’ai été rémunéré pour ces présentations et enseignements. C’est donc aux États-Unis que le film a été bien distribué, dans le sens qu’il a été [largement] projeté.

Brochure de présentation pour le film ‘You Hide Me’ de Nii Kwate Owoo, 1970, Philadelphia Filmmakers Workshop.

MNG : Quelles ont été les réactions au film de ces étudiant.e.s africain.e.s-américain.e.s, qui étaient peut-être engagé.e.s dans les mouvements noirs ?

Nii Kwate Owoo : Ils.elles étaient en colère ! À l’époque, j’étais vraiment enthousiasmé par les réactions au film. Les gens disaient que nous devrions organiser un mouvement pour faire campagne pour le retour de nos objets volés et, à cette époque, vous savez, le débat sur la restitution n’était même pas sur la table ou dans l’air. En fait, beaucoup ont été surpris de voir que le film était si audacieux et intransigeant dans sa demande de restitution des œuvres d’art à leurs propriétaires légitimes en Afrique. Toutefois, le film a [également] attiré l’attention des gens sur les musées américains, car ils.elles n’avaient jamais pensé que ces objets rares qu’ils.elles voyaient dans les musées et les collections privées avaient été pillés ou volés en Afrique.

Dans l’ensemble, ce fut un séjour très réussi : sans que je le sache, le feu professeur J.H. Nketia, alors directeur de l’Institut d’études africaines de l’université du Ghana, était également en visite aux États-Unis à cette époque. Il avait entendu parler du film et voulait le voir mais il était en Californie, alors que j’étais sur la côte est, nous nous sommes donc manqués. Lorsque je suis retourné au Ghana en 1974, j’ai été présenté à lui par la professeure Efua Sutherland, célèbre romancière et dramaturge. Il se trouve que j’avais une copie du film car je l’emportais toujours partout où j’allais pour des projections en avant-première. Après avoir visionné le film au département des études africaines, il m’a demandé quels étaient mes projets à venir. J’ai répondu : « Prof, je suis en Angleterre, je me démène pour survivre, cherchant un emploi en tant que réalisateur » car, à l’époque, il n’était pas possible de gagner sa vie en tant que réalisateur indépendant au Royaume-Uni. Il a répondu : « Bon, quand vous rentrerez à Londres, allez au bureau de l’université du Ghana là-bas et informez le directeur que je vous ai demandé de postuler à un poste de chercheur dans mon institut, car je veux que vous y mettiez en place un département cinéma ». J’étais si heureux et bouleversé, c’était un tournant spectaculaire et inattendu dans ma vie ! Je lui ai exprimé ma sincère gratitude et j’ai rapidement pris le premier vol disponible d’Accra à Londres.

Finalement, on m’a donné cet emploi, avec pour mission de mettre en place une unité cinématographique à l’Institut d’études africaines qui a été intitulée ‘Media Research Unit’ [Unité de recherche sur les médias]. Les buts et les objectifs de cette unité étaient d’interagir et de collaborer avec tous les chercheur.e.s travaillant dans les différentes disciplines relatives à l’histoire, la société, la culture et la musique africaines. J’ai présenté alors l’idée de diffuser les résultats des recherches par le biais de films documentaires éducatifs comme une option plus vivante, au lieu de s’en tenir aux [seuls] manuscrits et publications.

MNG : Je n’avais pas réalisé auparavant que ce film avait eu un tel impact dans votre propre vie !

Nii Kwate Owoo : En effet, il m’a ouvert de formidables opportunités. Parce qu’à partir de là, j’ai développé de nombreuses idées et travaillé sur d’autres productions. En ce moment, j’essaie de trouver des fonds pour un docu-fiction en cinq parties sur l’histoire de l’empire de l’or asante, car j’ai filmé tellement de choses durant les années ou j’ai été chef de cette unité de recherche (1978-2004). À un moment donné, j’ai pu réunir assez d’argent pour acheter ma propre caméra vidéo Betacam, mais je n’avais pas les équipements pour le montage. Je me contentais donc d’enregistrer et d’archiver toutes mes séquences. Actuellement, j’ai plus de trois cents heures de matériel représentant quarante-cinq ans de mon travail. J’essaie de les numériser et de les enregistrer sur des disques externes, puis, je pourrai commencer à raconter d’autres histoires.

MNG : Si l’on considère l’ensemble de votre filmographie, il semble manifeste que l’histoire africaine et sa narration constituent un fil conducteur de vos films et projets.

Nii Kwate Owoo : Absolument. Mon attitude vis-à-vis de l’histoire africaine est celle de la pensée critique. Il ne faut pas [juste] recueillir des informations en soi, mais il faut les approfondir et les analyser de manière critique. Quelle est leur origine, comment les choses sont-elles devenues ce qu’elles sont aujourd’hui ? Il y a beaucoup de livres d’histoire et de publications sur l’Afrique qui sont unilatéraux et qui ne sont pas critiques ou analytiques. En fin de compte, vous devez donc mener votre propre enquête indépendante.

‘You Hide Me’ n’est pas le seul film que j’ai réalisé, mais il a marqué un tournant dans mon évolution en tant que cinéaste. J’ai pris conscience du pouvoir de l’image en mouvement, je suis arrivé à la conclusion qu’il existe deux formes de consommation dans la société et l’histoire humaines. Tout d’abord, nous consommons la nourriture par la bouche afin de libérer les nutriments nécessaires à la croissance de notre corps. Donc si vous mettez des déchets dans votre système, des déchets en sortiront, comme on dit en anglais : « Garbage in, garbage out ». La deuxième forme est la consommation audiovisuelle. Nous absorbons des informations par nos yeux et par nos oreilles. Elles entrent dans notre cerveau et subissent un processus de digestion pour devenir une opinion. Par conséquent, le produit final de toute opinion audiovisuelle est essentiel à la représentation factuelle ou à la déformation de la réalité et de l’histoire d’une société ou d’un peuple donné.

MNG : Nous avons parlé de la trajectoire du film dans les années 1970. Un extrait de ‘You Hide Me’ fait désormais partie du dernier film d’Isaac Julien, ‘Once Again… (Statues Never Die)’ (2022). Depuis que le débat sur les restitutions a pris de l’ampleur, le film a également connu un nouvel essor.

Nii Kwate Owoo : Oui, Isaac Julien, le cinéaste noir britannique, utilise un extrait de mon film dans son projet de musée [à la Barnes Foundation à Philadelphie]. En fait, en 2020, l’assassinat de George Floyd aux États-Unis a représenté un autre tournant pour mon film. Mon fils, qui vit aux États-Unis, m’a appelé et m’a dit : « Papa, il y a un festival de cinéma à Philadelphie : ils veulent ‘You Hide Me’ ». Le film a été projeté pendant le festival mais, comme il avait cinquante ans, il n’était pas en compétition. Cependant, mon fils m’a rapporté que le public avait fait une ovation au film. Apparemment, l’un des organisateurs du Paris Short Film Festival, qui était dans le public, a demandé mes coordonnées. Ils m’ont contacté et m’ont expliqué qu’ils aimeraient présenter le film lors de leur prochain festival. Je leur ai donc rapidement envoyé une version sous-titrée en français. J’ai toutefois été surpris d’apprendre que le film serait en compétition avec des films de cinq autres pays. Puis, boom !, j’apprends que le film a reçu le premier prix du « meilleur film documentaire » dans la catégorie courts métrages. Je me suis dit : « Wow ! Cinquante ans après avoir tourné le film ? » Cela a représenté un tournant majeur qui a rehaussé la fortune et la réputation de mon film au-delà de mes imaginations les plus folles. Le prix de Paris a galvanisé le film, il est devenu viral. Je recevais des appels du monde entier. Ce prix a énormément contribué à placer mon film au cœur du mouvement et débats croissants sur la restitution. « Vous êtes la première caméra à descendre dans le sous-sol de la section Afrique du British Museum » — c’est ce que me dit alors William Fagg — et à exposer [ajouterais-je] pour la toute première fois les objets qui ont été pillés et volés d’Afrique. C’est ce qui fait de ‘You Hide Me’ un film unique.

Le représentant de l’UNESCO au Ghana a également apporté un grand soutien au film en organisant une conférence spéciale sur Zoom avec moi et d’autres parties prenantes dans le pays. Je me dois mentionner June Givanni du ‘Pan African Cinema Archive’ à Londres, qui a été la première à organiser une série de quatre webinaires sur ‘You Hide Me’ en 2020, « 50 Years On », peu après le prix de Paris, ce qui a énormément contribué à faire connaître le film. Tout récemment, l’historienne de l’art Bénédicte Savoy a inclus le film dans l’un des chapitres de son dernier livre, Africa’s Struggle For Its Art5.

MNG : La dernière fois que nous nous sommes parlé, il y a exactement un an, vous aviez mentionné AFROTEAM (Association for Restitution and Repatriation of African Artefacts in British, European and American Museums), une organisation indépendante dont vous êtes l’un des membres fondateurs. Que se passe-t-il actuellement ?

Nii Kwate Owoo : Ma mission consiste à présent à diffuser le film dans toutes les principales langues du Ghana, d’abord pour nos chaînes de télévision en langues locales. L’UNESCO s’est engagée à soutenir mon organisation pour faire les traductions. Ensuite, j’irai au-delà du Ghana, pour diffuser le message du film dans d’autres parties d’Afrique, en commençant par une version en yoruba, en igbo, en zoulou, etc. Ainsi, ‘You Hide Me’ va faire le tour de l’Afrique ! Nous devons sensibiliser nos concitoyen.ne.s sur le terrain car, si le commentaire demeure en anglais, il n’arrivera pas jusqu’à la base, pour que les habitant.e.s des zones rurales puissent le regarder à la télévision et participer au débat, car les chaînes de télévision en langue locale ont des programmes qui permettent la discussion.

Le ministère ghanéen de la culture et des arts et le gouvernement ont soutenu à présent la formation d’un groupe de pression appelé le ‘Ghana Focal Group for the Restitution and Repatriation of Artefacts’, qui est censé organiser une campagne nationale coordonnée impliquant les médias et différentes organisations de la société civile dans tout le pays. Je fais partie de ce groupe en tant que cinéaste avec ma propre organisation, Efiri Tete Communications. Les Nigérians l’ont fait et obtiennent des résultats positifs intéressants de la part de certains pays européens, dont l’Allemagne, qui ont commencé à retourner au Nigeria des objets rares et sacrés du Bénin, entre autres, provenant de différents musées. Le Ghana se prépare maintenant à lancer sa propre campagne en utilisant mon film pour demander aux autorités britanniques et au British Museum, ainsi qu’à d’autres musées d’Europe et d’Amérique, de restituer nos objets à leurs propriétaires légitimes. Il s’agit d’une campagne nationale, avec une orientation nationale. Voilà donc le cadre dans lequel j’opère actuellement : impliquer les masses ordinaires et pas seulement les élites.

-

Le ‘married print’ fait référence à une étape, désormais révolue où, après le montage de la bande d’image d’un côté et de la bande son de l’autre (deux bandes séparées), le laboratoire accolait les deux bandes pour sortir une « copie zéro » qui permettait d’effectuer les dernières ajustements (l’étalonnage, la synchronisation, etc.), avant de tirer une copie définitive, prête à la projection. ↩

-

Un compte-rendu du film, « Plastic Bags and Glass Cases », a été publié dans l’édition du 26 mars 1971, pp. 332-333. Il débute ainsi : « Word has slowly been getting around of a remarkable short film made by a Ghanaian cineaste, James Nee-Owoo. » [La nouvelle d’un court-métrage remarquable réalisé par un cinéaste ghanéen, James Nee-Owoo, circule petit à petit]. ↩

-

Voir l’article « You Hide Me » de James Leahi dans Vertigo n. 2, 1993 [en ligne]. ↩

-

Ekpo Eyo a été le directeur du Département fédéral des antiquités du Nigeria de 1968 à 1979. Voir l’excellent article de Dominique Malaquais et Cédric Vincent, « Bis repetita ! Dans la boucle du FESTAC », in Eva Barois de Caevel, Koyo Kouoh, Mika Hayashi Ebbesen, Ugochukwu Smooth C. Nzewi (sous la dir.), États des lieux : De l’histoire de l’art en Afrique, Berlin, Motto et Raw Material Company, Dakar, 2020, pp. 31-47. [Une version intitulée « Three takes and a mask » a été publiée in Chimurenga (dir.), Festac 77, Londres, Afterall Books/Koenig Books, 2019]. ↩

-

Le Long Combat de l’Afrique pour son art. Histoire d’une défaite postcoloniale, Paris, Le Seuil, 2023 (chapitre « 1971 », pp. 31-36). ↩