La recherche m’a peut-être aidée à faire une sorte de deuil, à la suite de la disparition de mon père quand j’avais huit ans, puis, de sa véritable disparition quelque quinze ans plus tard en Éthiopie. Ainsi, j’en viens de plus en plus à identifier l’un des fils rouges qui traverse ma recherche comme une interrogation au sens large sur ce que hériter signifie, ce dont on hérite, compris ici d’un point de vue à la fois matériel et émotionnel, et ce qu’on en fait.

Dans ma thèse de doctorat où, dès le titre, figurait la notion de réparation sous forme de question, je me suis interrogée sur la manière dont des communautés diasporiques se créent pour tenter de recoller les morceaux des histoires en miettes, fragmentaires et douloureuses, dont elles ont hérité. En l’occurrence, il s’agissait d’une enquête sur les ré-appropriations d’archives photographiques somalies dispersées, parallèles à la diaspora des personnes, qui mettaient en mouvement des narrations et des interrogations sur les identités, la transmission et l’écriture de l’histoire. Sans que je le dise clairement, les « sujets enquêtés » étaient en quelque sorte mes propres doubles puisque, depuis mon enfance, je n’avais moi-même fait que cela : rapiécer, à partir de quelques fragments épars d’une histoire à trous.

Les traces matérielles à ma disposition étaient les albums de famille mille fois feuilletés, les cartes postales et les lettres transcontinentales aux bords bleu et rouge avec leur papier, une sorte de filigrane, si particulier au toucher ; des cassettes et des disques 45 et 33 tours ; les livres de mon père où trônait en particulier un diptyque : les autobiographies de Malcolm X et d’Angela Davis, pour lesquels il avait fait faire une reliure spéciale jumelle, marquant ainsi leur place particulière pour toute une génération de part et d’autre de l’Atlantique ; une carte géographique historique géante de la Somalie réalisée (dans les années 1950 ?) par l’Istituto geografico italiano : prêt à longue durée d’un ‘oncle’ qui se l’était procurée je ne sais pas trop comment et menaçait par jeu de nous la reprendre ; deux statuettes en bois qui m’ont suivie dans tous mes déménagements, identifiées comme « le père et le fils » (la première, plus haute, ayant une barbe stylisée) : mon père nous avait dit qu’elles devaient toujours être placées l’une face à l’autre, pour qu’ils (elles ?) se parlent ; les bribes de conversations captées ici et là ; les choses que je savais et toutes les histoires que j’espérais recueillir plus tard, mais aussi les regards dans la rue et les questions insistantes des gens rencontrés, au fil des journées ordinaires, au bureau de poste, au supermarché, à l’université, curieux de savoir d’où je venais, des questions auxquelles longtemps (et parfois encore aujourd’hui) je me suis astreinte de répondre en bonne élève, tout en me demandant d’où venait, et ce que signifiait exactement, leur impériosité. À cette époque, je n’avais pourtant pas encore quitté ma ville natale : la question pouvait donc paraître (relativement) incongrue. « C’est aux États-Unis et dans la Caraïbe anglophone que je me suis déclarée française et que l’on m’a crue » écrit Maboula Soumahoro.

À vrai dire, ces questions inquisitrices qui demandaient en somme à ce que « l’on s’explique » et ces regards subis faisaient écho à d’autres regards, ou plutôt à un trafic de regards clandestins renouvelé chaque fois que je croisais une personne noire dans la rue. Cet échange ou cette contrebande de regards m’émouvait. Je pressentais qu’ils faisaient eux aussi partie, à leur manière, de cette « histoire vagabonde » des solidarités politiques des mondes noirs que je connaîtrais plus tard par les livres. Je me réjouissais de ce secret : puissant car invisible de tou.te.s sauf des deux personnes concernées, fugace, existant seulement le temps de croiser son regard, avant de passer son chemin ; intense, sans qu’un mot ne soit échangé.

Se demander de quoi on hérite et, surtout, de quelles manières on hérite est peut-être une façon de s’approprier, retisser et de reconfigurer autrement, en un mot de transformer pour le futur cette somme d’expériences, afin de penser comment cela nous façonne et nous oblige, et comment on renégocie – souvent en bifurquant – ce legs. Ce numéro s’intéresse ainsi aux processus par lesquels on hérite (dont la langue anglaise rend si bien le sens par le gérondif du verbe ‘to inherit’ – inheriting – qui pointe l’action en train de se déployer) pour comprendre comment ils nous déplacent et produisent de nouvelles relations et questions.

Pendant longtemps, je n’ai pas eu les concepts, et encore moins les mots, pour comprendre et surtout dire ma situation. Du côté de ma mère, je connaissais bien mon matrimoine qui se reconnaît dans l’histoire de la deuxième guerre mondiale, de l’antifascisme, du PCI (‘Il partito’ comme on l’appelait alors : le parti communiste italien) et des paysans sans terre. Le patrimoine, en revanche, était une affaire nébuleuse, malaisée. J’avais huit ans en 1984, année de la famine en Éthiopie, du Band Aid « Do they know it’s Christmas time? », année de la honte. Plus infâme, même : la honte d’avoir honte.

Mes questionnements, mes doutes, mais aussi toutes mes espérances pour essayer de comprendre mon histoire familiale contenue dans une histoire douloureuse géopolitique bien plus grande se sont d’abord ancrés dans des objets. Je devrais dire dans le peu dont je disposais. Leur dimension minuscule est importante, ils ont été des sources d’interrogations et d’imaginations gigantesques. Cela demandait de faire beaucoup, avec peu. Il fallait recouvrer tout ce qui manquait, recouvrer pour savoir, pour devenir enfin : ces trois verbes solidaires recouvrent des tentatives sans cesse fabulées, toujours déclinées dans un temps à venir, différé. Il s’agissait en réalité d’une mission impossible. Il a donc fallu se résoudre à faire avec les trous et les bégaiements, à marcher avec, et à les accepter comme partie intégrante de ce devenir à jamais instable.

Cela m’a poussé à m’intéresser plus tard – sans y voir immédiatement le lien existant avec mes précédentes recherches – à la génération qui, immédiatement après l’indépendance, a tenté de (se) reconstruire, y compris à travers le recouvrement et la requête de choses matérielles. Comme l’écrit Derek R. Peterson : « Heritage always involves reclamation. » De cet intérêt est né le travail que je mène sur la trajectoire de Joseph Murumbi (1911-1990), un homme politique indo-kényan qui, parallèlement à la lutte anticoloniale et anti-impérialiste, a formé à partir des années 1950 une collection qu’il concevait comme panafricaine. Cette dernière se trouve aujourd’hui en partie exposée aux Archives nationales du Kenya à Nairobi, archives que Murumbi a lui-même contribuées à instituer en 1966 estimant qu’« il est temps qu’en tant que pays indépendants, nous protégions par la législation ce qui nous appartient et ce qui devrait rester dans ce pays ». Il faisait ici référence aux archives relatives à la période Mau Mau déplacées et détruites par les Britanniques avant l’indépendance. Le bâtiment imposant qui les abrite aujourd’hui, dans le centre administratif et des affaires de Nairobi, fut, à l’époque de l’empire britannique, le siège de la Bank of India. La transmutation de valeur – d’une forme de capital à l’autre – ne cesse de me fasciner. Une autre affaire à creuser.

Joseph Murumbi avait fait un rêve, toujours pionnier et inachevé aujourd’hui. Il souhaitait que sa collection, constituée d’artefacts dits ethnographiques, d’œuvres d’artistes africains, de sa bibliothèque et de ses archives, devienne le cœur (le réacteur ?) d’un centre panafricain d’études africaines permettant aux étudiant·e·s du continent d’avoir accès in situ aux sources nécessaires à l’écriture de leur propre histoire. Son imagination politique accordait ainsi aux objets, artefacts et œuvres d’art, une puissance de germination de savoirs au même titre que les ouvrages et les documents d’archives. J’ai apparenté ailleurs cette collection mixte, qui permet des combinaisons illimitées et donc l’écriture d’un nombre potentiellement infini d’histoires, à « un ouvroir d’histoires (de l’art) potentielles »

Dans le même esprit, ce quatrième numéro de la revue tente d’entrelacer les histoires, questions et relations sociales qui se nouent autour des objets des musées, à celles d’autres collections – d’ouvrages, d’archives et de sons – collectées, produites et transmises par les institutions de production de savoirs qui les abritent : bibliothèques et universités. Ces dernières demandent aussi que l’on élabore de nouvelles pratiques et méthodologies qui puissent défaire les classifications instituées, pour augmenter, densifier, intensifier et renouer avec d’autres histoires, expériences et récits qui disent de manière plus complexe ce qui nous relie aux générations précédentes – les traumas mais aussi les rêves de l’histoire – et ce que nous en faisons pour agir dans le futur.

S’intéresser aux multiples manières dont on hérite, c’est aussi convoquer et tisser des nouvelles relations avec les morts et les disparu.e.s, les absent.e.s, et entreprendre des processus de narrations d’histoires, de veille et de réconfort afin d’essayer de comprendre « ce qui a perduré de cette histoire » comme l’écrit Saidiya Hartman. Car, si l’on suit Vinciane Despret, « (…) les morts peuvent, par les questions qu’ils obligent à penser, activer ceux qui se rendent disponibles aux rencontres qu’ils suscitent. Des histoires sont (…) mises en mouvement. Les morts font de ceux qui restent des fabricateurs de récits. Tout se met à bouger, signe que quelque chose, là, insuffle de la vie. »

Parler d’héritage comme processus implique nécessairement de se poser la question de la transmission, elle est également conçue comme une pratique active et créative entre générations, dont la perception n’est pas figée et se transforme au cours de nos vies. De même, sa dimension inter-générationnelle demande à déborder la linéarité conçue entre deux générations successives et directes, afin de l’ouvrir à toujours plus d’affiliations. « La question de la transmission est une question posée à la pratique éthique et politique. (…) C’est un travail prospectif, travail d’insurrection et d’élaboration de ce qui n’est pas encore » écrit la philosophe féministe Françoise Collin. Elle note que la relation est au cœur de ce processus : « Elle ne peut se comprendre comme le transfert d’un objet d’une main à l’autre. Elle exige une double activité : de la part de celle qui transmet et de la part de celle qui accueille cette transmission. (…) Prise dans le jeu des générations, elle a rapport au désir des anciennes, comme des nouvelles. C’est aux nouvelles qu’il appartient de déterminer si elles veulent de l’héritage et ce qui, dans cet héritage, les intéresse. C’est aux anciennes qu’il appartienne d’entendre la demande, d’infléchir leur langage vers un autre langage et un échange dans lequel, chacune restant ce qu’elle est, faisant honneur à son histoire propre, s’adresse cependant à l’autre et écoute son adresse. »

Que requiert le fait d’accepter, ou pas, un héritage, ou d’en accepter une partie, de s’en réclamer ou de s’en délester, voire de le dilapider ? Quelles relations ou possibilités de relations ces choix mettent-ils en jeu ou demandent-ils d’inventer ? Ou, pour le dire encore avec Vinciane Despret, de quoi les morts nous rendent-ils capables ? Tantôt trop lourds à porter, tantôt trop légers, quels poids ces héritages portent-ils ? Comment les projets qui visent à les prendre à bras-le corps transforment-elles la relation à l’absence, à la perte et au(x) trauma(s) ? Et ce faisant, produisent ou rendent-ils présent ou disponible autre chose ? Quelles interprétations, quelles traductions, quelles sélections requièrent-elles, et quels affects engagent-elles alors ?

Ce numéro, étape d’un travail en cours, prolonge et traduit ces questions dans le champ qui est celui de Trouble dans les collections, pour tenter de comprendre comment elles croisent le présent, le devenir et le futur des collections héritées de l’histoire coloniale et postcoloniale. Ici hypertrophiées, là composées de fragments disséminés, elles aussi ont beaucoup à voir avec des généalogies interrompues, choisies et/ou réinventées, des traumas, des luttes et des désirs. Pour cela, il s’attache spécialement aux expériences, aux choix, aux partis pris (et à toute leur part de doutes, hypothèses, tentatives et questionnements irrésolus) d’un nombre de professionnel.le.s de musée, archivistes, chercheur.e. et artistes, basé.e.s en Europe et en Afrique, qui mettent les mains dans le cambouis, aux prises avec cet « héritage sans testament » selon la formule du poète René Char si appropriée ici, pour comprendre comment ces actes et ces expériences les affectent, les transforment et les « tiennent ensemble ».

Dans « Reprendre », le chapitre de l’ouvrage The Idea of Africa (1994) que le philosophe Valentin Y. Mudimbe consacre aux arts contemporains d’Afrique, il écrit : « Je le pense [le mot « reprendre »] d’abord dans le sens de reprendre une tradition interrompue, non par désir de pureté, qui ne témoignerait que de l’imagination des ancêtres morts, mais d’une manière qui reflète les conditions actuelles. Deuxièmement, reprendre suggère une évaluation méthodologique, le travail de l’artiste commençant, en effet, par une évaluation des outils, des moyens et des projets de l’art dans un contexte social transformé par le colonialisme et par les courants, influences et modes venus de l’étranger. Enfin, reprendre implique une pause, une méditation, une interrogation sur le sens des deux exercices précédents. » Si l’on suit Mudimbe, comment les trois temps de cet acte de reprendre – en tant que reprise qui ne serait pas le recommencement du même ; évaluation méthodologique ; pause-méditation qui reconsidère la portée des deux mouvements précédents – se traduisent-ils ici ? Est-ce qu’hériter est une forme de « reprendre » ? Que décide-on de reprendre ? Et, inversement, comment l’acte de transmettre dialogue-t-il avec celui de reprendre ?

À rebours

S’il est notamment question de comprendre comment prendre en charge cet héritage colonial et impérial qui continue de produire des rapports de domination et des rapports sociaux de race, dont témoignent aussi les objets du musée, ce numéro pense tout autant cet héritage entrelacé qui a porté tant d’utopies politiques, de gestes d’insurrection et de pratiques de la libération qui ont émergé des mondes noirs de la période coloniale à aujourd’hui. C’est sur cette dimension que le numéro se clôt provisoirement, ou fait une pause, comme l’écrit Ntone Edjabe dans sa contribution sur la discothèque de la cinéaste Sarah Maldoror (1929-2020). Sa pièce sonore nous propulse à dix milles à l’heure, fait place aux clairières où l’on se repose, et aux bégaiements. Épaisse de dizaines de figures et de lieux, de paroles et de gestes révolutionnaires, elle ne tait ni les ambivalences ni les ambiguïtés de leurs rencontres et de leurs départs. Dans ce mixtape, Ntone Edjabe nous offre une expérimentation narrative riche de milles digressions comme autant d’ouvertures, nous rappelant ainsi qu’il y a plusieurs débuts possibles et « beaucoup plus de triangles », comme il l’écrit, à ces histoires de pratiques de la liberté entre artistes et activistes africain.e.s, africains-américain.e.s et afro-caribéenn.e.s. Qu’il y a des reprises, des répétitions de motifs – paroles, sons et gestes – qui n’en sont pas en réalité car elles signifient « le même mais plus ». Cette idée peut peut-être être rapprochée de celle de ‘rehearsal’, de répétition, que propose Ariella Aïsha Azoulay dans son ouvrage Potential History. Unlearning Imperialism pour désigner le fait que le travail visant à défaire la colonialité demeure à jamais inachevé et est, par conséquent, toujours à reprendre. Avec d’autres, elle invite également à penser plus en profondeur la question (de l’acquisition) des droits humains qui sont attachés aux objets. En effet, la notion d’héritage, tout celle de patrimoine (et de matrimoine), porte en elle la transmission de biens et de droits.

Boomerang

Ce dossier s’ouvre sur la parole d’un aîné, le cinéaste ghanéen Nii Kwate Owoo, né en 1944, qui retrace le contexte politique dans lequel il évolue au moment de la réalisation de son film brûlot You Hide Me, en 1970, dans les réserves du British Museum. Tout en détaillant les multiples vies de ce film que le débat sur les restitutions et le mouvement Black Lives Matter ont remis sur le devant de la scène internationale, cinquante après sa réalisation, le cinéaste met à jour les réseaux de solidarités politiques qui se sont tissés autour du film de part et d’autre de l’Atlantique pour le réaliser, le produire et le distribuer. En témoigne le document exceptionnel que Nii Kwate Owoo nous a confié : la brochure réalisée par le cinéaste africain-américain Lamar Williams afin d’en faciliter la distribution aux Etats-Unis, où le film, qui est un essai et un plaidoyer, se fait accélérateur de voix qui échangent, discutent, réclament. C’est ce à quoi aspire à présent Nii Kwate Owoo qui a pour projet de traduire son film dans des langues africaines, afin de sortir d’un discours sur les restitutions des élites et des experts (notion centrale, d’ailleurs, de la critique portée dans son film) et de contribuer à produire une nouvelle conscientisation politique des couches populaires en Afrique.

Dans cet entretien émergent également les émotions que le film You Hide Me a suscitées et continue de susciter, qui se superposent aux émotions éprouvées par le cinéaste au moment même du tournage, pendant les quelques heures où il lui fut permis de rester dans les réserves, de toucher les objets et de les faire littéralement respirer hors des sacs plastiques ou des vitrines. À ce titre, si le travail des émotions traverse en basso continuo la plupart des articles, ce numéro se veut l’amorce d’une réflexion au plus long cours sur l’historicité et la portée critique de ces émotions politiques vis-à-vis de ces objets africains – colère, joie, tristesse et, surtout, honte. Ce, afin d’en dégager une dimension collective car, comme le note l’écrivaine Annie Ernaux, « Le pire de la honte, c’est qu’on croit être seul à la ressentir. »

Des figures du musée, des présences

Beaucoup a été dit et écrit sur les musées comme cimetière, prison, lazaret, lieu de crime ou encore comme plantation, banque, lieux de production, d’accumulation et de thésaurisation d’un capital tout à la fois matériel et symbolique. Les objets qu’ils contiennent y sont décrits tour à tour comme morts, comateux, sommeillants, séquestrés, pièces à conviction qui requièrent, une fois reconnue la part de sang qu’ils contiennent, des approches forensiques qui permettent d’écrire non plus, seulement, leurs biographies sociales selon la méthode éprouvée de The social life of things (1986) mais, désormais, leurs nécrographies. Dans cet esprit, comment le musée serait-il transformé si l’on le ré-imaginait et on le pratiquait aussi comme lieu de deuil et de réparation (« to mourn and to repair ») ainsi que le propose l’espace permanent « I miss you » imaginé par l’équipe du Rautenstrauch-Joest Museum à Cologne ? C’est-à-dire, peut-être, en imaginant d’autres modes de relation à ces objets perçus comme des « présences » qui elles-mêmes engendrent d’autres relations, gestes et questions.

Mais comme le demandent Nanette Snoep, Carla de Andrade Hurst et Aurora Rodonò, respectivement directrice et « managers de la diversité » dans ce musée, comment concilier deux impératifs contradictoires, celui de dire la violence coloniale dans l’espace du musée, d’où elle a été longtemps bannie en faveur d’une langue de l’omission, tout en faisant attention à toutes celles et ceux qui, de par leurs expériences de vie ordinaires, sont trop familier.e.s, à leurs corps défendants, de son héritage et des effets du racisme dans le présent ? Ce qui revient à demander non seulement d’où parlent les musées, mais à qui et avec quels vocabulaires ? En tant qu’espaces civiques, comment prennent-ils en compte la diversité des trajectoires, des expériences et des émotions de celles et ceux qu’ils accueillent, au-delà de la rhétorique désincarnée, de surplomb, de la « diversité » et des slogans à la mode ? « I do not want to see decolonisation become part of Britain’s national narrative as a pretty curio with no substance » écrivait Sumaya Kassim dans un texte poignant en 2017 « or, worse, for decoloniality to be claimed as yet another great British accomplishment: the railways, two world wars, one world cup, and decolonisation. » Inversement, qu’est-ce que ce travail de « remédiation » fait et demande à celles et ceux issu.e.s des minorités (certes, encore peu nombreux.uses à occuper des postes non subalternes, surveillance et ménage) qui s’y engagent ?

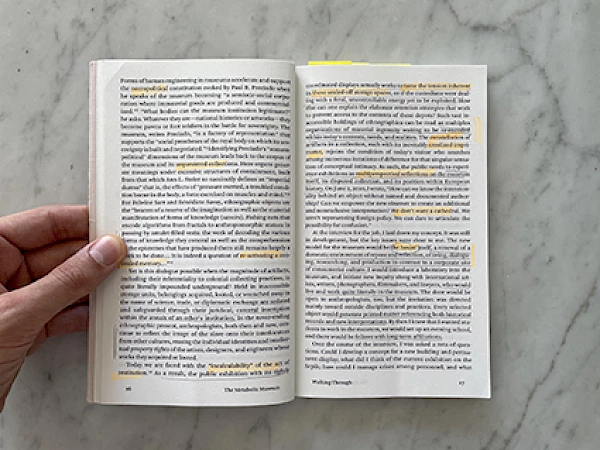

Ces questions sont reprises, reconfigurées, dans la relecture que fait Alexandre Girard-Muscagorry, jeune conservateur du patrimoine, du livre The Metabolic Museum (2020) de Clémentine Deliss dans lequel elle reparcourt les expérimentations menées au Weltkulturen Museum de Francfort-sur-le-Main lorsqu’elle en était directrice (2010-2015). Dans son abécédaire subjectif, Alexandre Girard-Muscagorry restitue les expériences et les idées-forces, ainsi que le langage sans concession qu’emploie Deliss pour décrire les enjeux de cette plongée dans les entrailles du musée ethnographique. À Francfort, elle l’imagine en espace domestique, lieu de vie, d’étude mais aussi de repos, prenant ainsi en compte les manières dont le corps, ou plutôt les corps (des artistes en résidences, des visiteur.euses) peuvent se mouvoir et occuper son espace. Aussi, elle met en place une forme d’auto-alimentation circulaire entre les membres de cet autre corps vivant qu’est le musée (laboratoire, réserves, bibliothèque etc.), qui produit un autre type d’énergie de la collection. Cette dernière n’est donc plus pensée sous le régime de l’accumulation : façon d’en finir avec le paradigme de la série et le fantasme de la complétude de la collection dont le musée a hérité dans son histoire. Écrit à la première personne, Alexandre Girard-Muscagorry explicite dans sa contribution comment cette lecture nourrit et inquiète sa propre pratique de conservateur et singulièrement dans son cœur de métier, la conservation. Cette contribution est donc aussi une histoire de transmission, et de transformation, entre générations de curateurs.trices.

« How does loss come into view? »

L’intervention de Sam Hopkins etde Simon Rittmeier dialogue avec les questions posées dans contributions qui la précèdent mais à partir de leur position liminaire et temporaire d’artistes travaillant, un temps, dans le musée. Ces dernières années, j’ai partagé avec eux un collectif fantôme dans le cadre du projet International Inventories Programme où nous avons échafaudé entre autres des publications et des ‘seances’ (au sens anglais du terme : séance de spiritisme), ce qui était encore une manière de convoquer les disparu.e.s et les absent.e.s dans nos questionnements sur les devenir des objets et leur mise en relation.

Dans la vidéo A Topography of Loss (2021) qu’ils présentent ici, on suit la matérialité des gestes des travailleurs d’une usine de kanga près de Nairobi, fabriquant cet imprimé populaire au Kenya et dans l’espace swahili d’Afrique de l’Est. Le kanga qui prend forme sous nos yeux reproduit, dans son motif central, le négatif de l’espace physique occupé par un objet – en l’occurrence, une ceinture kamba du Kenya – dans les réserves hi-tech du Rautenstrauch-Joest Museum de Cologne. La mise en relation progressive de ces espaces négatifs fait apparaître, aux yeux des artistes, un paysage de la perte. Dans la réflexion sur le processus de recherche artistique qui accompagne cette vidéo, ils posent au moins trois interrogations. D’une part, ils renouent avec la question des droits (et des responsabilités) attachés à cette collection civique, dont ils sont aussi les héritiers en tant que citoyens de la ville de Cologne : des droits qui dessinent, en creux, les non-droits des « autres ». D’autre part, ils se demandent quelle relation entretient le musée avec la valeur que représente cette recherche qui, elle-même, s’est développée à partir de ce capital symbolique et matériel qu’est la collection du musée. Enfin, par le titre même de leur contribution, S/he owes so much that even her/his eyelids are not her/his own [Il/Elle est tellement endetté·e que même ses paupières ne lui appartiennent pas], qui n’est autre que le dicton swahili qui figure sur le kanga, ils introduisent la notion de dette à celles de droit(s) et (d’accumulation) de capital déjà mentionnées.

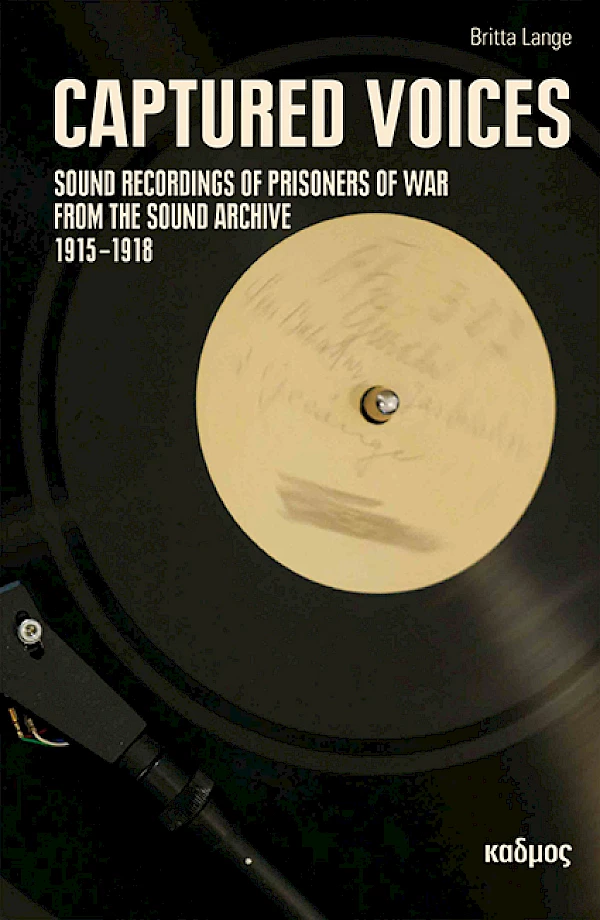

Avec la contribution de Lotte Arndt, on se met à l’écoute, « depuis une position d’accueil », – comme elle l’écrit à propos de la démarche de Britta Lange, autrice de Captured Voices. Sound Recordings of Prisoners of War from the Sound Archive 1915 – 1918 (2022) dont elle fait le compte-rendu – des voix, des sons, des souffles et des silences qui habitent en nombre, ici contraints, là instruments d’émancipation, les contributions de ce numéro. S’ouvre ici un espace qui permet d’interroger d’autres collections, moins médiatisées, héritées par les musées : les collections sonores. Comment les écouter aujourd’hui et qu’est-ce qui y est audible pour nous ? Lotte Arndt restitue la manière dont Britta Lange a travaillé avec les « voix captives » contenues dans les enregistrements de prisonniers africains des camps allemands de la Première guerre mondiale, aujourd’hui conservés dans les archives du Humboldt Forum à Berlin. L’autrice pense ensemble les conditions de production et d’écoute de ces enregistrements contraints dans leur présent et les situations d’écoute qu’elles engendrent dans le présent qui, elles aussi, demandent à être explicitées et interrogées, mettant ainsi en relation sensible et critique plusieurs temporalités, voix et générations.

Mutations, multiplications

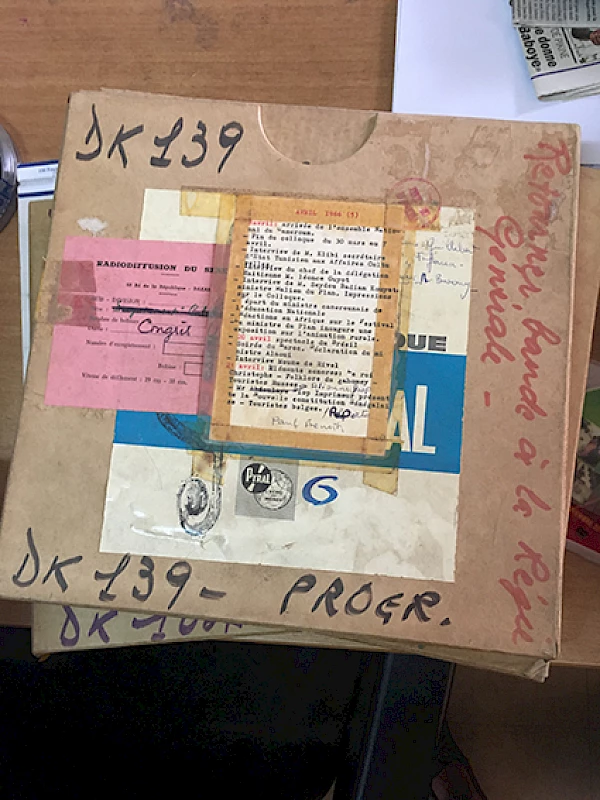

L’article de Diane Turquety, historienne de l’art et coordonatrice du projet « Pour un partage d’archives : le “1er Festival mondial des arts nègres”, Dakar 1966 » (FMAN), initié par Sarah Frioux-Salgas, responsable des archives du musée du quai Branly, offre un réflexion menée au cours des trois ans de ce projet (2020-22). Son objectif est de relier et partager – de la façon la plus horizontale possible – les archives publiques de cet événement majeur, aujourd’hui disséminées entre plusieurs institutions muséales et archivistiques au Sénégal, en France, et en Suisse. De manière auto-réflexive et critique, Diane Turquety examine les modalités de ce partage qui ne peut faire l’économie d’un questionnement approfondi sur la dissymétrie des moyens entre les partenaires impliqués mais aussi sur les décalages entre les attentes et les responsabilités de chaque partie. Car il est primordial que « le projet n’exproprie pas son objet » comme elle l’écrit, et qu’il ne tombe in fine dans une autre forme d’impérialisme, numérique cette fois. L’important travail mobilisé collectivement a en outre permis de mettre au jour un ensemble d’archives radiophoniques et cinématographiques, jusque-là restées dans l’ombre. Ces archives devraient permettre d’écrire à l’avenir des histoires renouvelées et sensibles de ce festival, au plus près, comme elle l’écrit, de « ses imprévus et [de] sa dimension émotionnelle ».

L’essai visuel d’Érika Nimis se noue, en creux, à la contribution de Diane Turquety lorsqu’elle s’intéresse à une autre histoire d’émancipation, celle de l’Université des Mutants (1978-2005, elle aussi impulsée par Senghor) qui visait à « appeler des hommes à inventer un avenir inédit » et où « (…) l’Afrique, au lieu d’être un terrain vague, un continent-minerai, abandonné à l’érosion culturelle des techniques importées, devrait être protégée et revigorée comme ‘cœur de réserve’ » comme l’énonce l’historien Joseph Ki-Zerbo qui en fit partie. Mais à la différence du Festival mondial des arts nègres qui a produit d’importantes archives et qui a suscité depuis au moins une décennie l’intérêt d’artistes et chercheur.e.s, cette expérience pédagogique d’un type nouveau était tombée dans l’oubli. C’est au hasard d’une marche en 2017 qu’Érika Nimis tombe sur des documents de l’Université des Mutants mis au rebut. Depuis, elle s’intéresse à ses traces dispersées : archives diverses, mémoires d’étudiant.e.s, artefacts survivants, mais aussi aux voix de celles et ceux qui l’ont vécue et qui peuvent encore la faire vivre. Elle interroge la portée de l’Université des Mutants dans le présent, tout en essayant de la rattacher à d’autres moments, expériences et figures de l’histoire artistique, culturelle et politique du Sénégal dans leurs visées les plus libres et radicales.

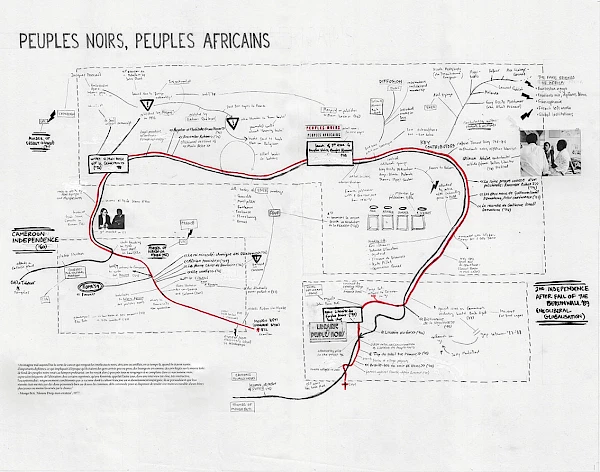

Si Érika Nimis se concentre notamment sur « le pouls fragile de cette institution « mutante » : la bibliothèque », l’article d’Amzat Boukari-Yabara porte sur la Bibliothèque Chimurenga qui a occupé la Bibliothèque Publique d’Information (BPI) à Paris au printemps 2021 sous l’impulsion du projet Chimurenga (Cape Town) initié par Ntone Edjabe. L’intention était de mettre en place, au cœur de Paris, une bibliothèque noire éphémère qui « repense (…) les géographies et les historiographies, les généalogies et les trajectoires des pensées noires francophones ». Pour cela, il s’est agi, comme l’écrit Amzat Boukari-Yabara de « forer littéralement le catalogue de la BPI, à la manière des colons explorant le sous-sol de l’Afrique » et de produire de nouveaux agencements troublant les classifications habituelles : en effet « comment connecter le travail actuel de Malcom Ferdinand avec la théorisation du « cosmocide » par Sony Labou Tansi – deux auteurs séparés par cinquante ans, deux océans et un système de classification nommé ‘Dewey’ ? ». Ces reconnexions et ces troubles méthodologiques dans les classifications sont produits par la mise en place d’un système de lignes tracées au sol, de cartes, de marquages dans les rayons, d’insertion de doublons. Ce dernier permettant de « convoquer les absent.e.s et les invisibilisé.e.s, car l’un des enjeux dans une bibliothèque éphémère est de laisser des fantômes (…) » écrit Amzat Boukari-Yabara « Plusieurs personnages dans l’histoire ont ainsi produit des thèses, des ouvrages et des articles ou laissé des manuscrits dont la trace est perdue. »

Ainsi, sa contribution rentre en dialogue avec celle de Ntone Edjabe, de Diane Turquety, d’Érika Nimis, de Nii Kwate Owoo, nouant ensemble un autre fil de ce numéro : ces utopies politiques internationalistes et panafricaines que nous avons aussi reçues en héritage. Chacune d’entre elles et ensemble disent ce qu’elles inventent pour prendre en charge, d’un point de vue matériel, intellectuel, émotionnel et sensible, cette histoire vagabonde de la circulation des pensées de l’émancipation noire.

Dans l’ensemble des articles du numéro, on voit combien tous ces gestes, actes, choix pour hériter produisent d’énergies, de questionnements et de nouvelles manières de faire.

S’il pense, dialogue, construit par-delà les générations, avec celles et ceux qui nous ont précédé.e.s et qui ne sont plus là, ce numéro pense aussi beaucoup par amitiés. Ces relations sont généralement invisibilisées dans nos écritures académiques, elles en sont pourtant pétries. Ce numéro est donc tramé de toutes les conversations, réflexions, notes, échafaudages de projets, réalisés ou non, pour transformer, reprendre ces héritages, tantôt pour tenter d’alléger, un peu, leur poids douloureux, tantôt pour essayer au contraire d’en intensifier la présence lorsque leurs traces et fragments se font élusifs. Un dimanche après-midi, j’ai entendu le sociologue Didier Eribon dire à la radio que « l’amitié [était] toujours autoproclamée car il n’y a pas d’institutions pour l’attester (…) [et que] vous [deviez] la réaffirmer, la re-proclamer chaque jour ! ». J’ai voulu donc moi aussi la proclamer. Enfin, pour reprendre les propos de l’historienne Arlette Farge, dont les ouvrages m’ont aussi accompagnés au fil de toutes ces années, je souhaite par ce choix « permet(tre) au lecteur d’être « compagnon » du texte, et non un étranger ».

Citer cet articleQuote this article

En hériter, Troubles dans les collections, n.04, March 2023, https://troublesdanslescollections.fr/numeros/en-heriter/. Consulté le 16.02.2026

Imprimer cet articlePrint this article