L’art devrait être compris comme un ensemble d’activités, qui participe à la construction du monde, irréductible à la fabrication d’objets isolés. Ces activités façonnent la place de chacun.e dans un monde partagé et ses droits en ce lieu. Dans les chapitres précédents du livre, j’ai tenté d’exposer le fait que le pillage impérial des « meilleurs échantillons » des objets d’art des peuples autochtones est inséparable, d’une part, de la destruction des structures politiques et culturelles des peuples par leur inclusion forcée au sein de systèmes politiques dans lesquels ils étaient gouvernés par des législations spécifiques, et d’autre part, de l’institutionnalisation de l’art en tant que domaine d’activités distinct invitant certain.e.s citoyen.ne.s à être actif.ve.s, tandis que d’autres sont privé.e.s du droit de s’y adonner librement1.

La dissection des différents mondes par les puissances impériales était nécessaire à l’expansion du capital. La cohérence interne des mondes, dont ces objets faisaient partie, constituait un obstacle au perpétuel mouvement conduisant à tout assimiler à des objets mercantiles.

Les marchandises universellement échangeables et l’art universel remplacent désormais les savoirs du monde, détenus par les communautés de fabri2 qui existaient sans expert.e.s. La montée en puissance de ces expert.e.s reposa sur la transformation des fabris en ouvriers et des mondes en matières premières. Le travail des expert.e.s est façonné par des données déconnectées du monde d’où les objets émanent, des communautés dont les travailleur.euse.s sont membres et de l’environnement à partir duquel leur substance est extraite. En d’autres termes, plus on doit prouver son expertise, plus on se détache du monde dans lequel on vit. Ceci est constitutif de la perte de la connaissance du monde et des compétences qui permettent d’en prendre soin, qui sont irréductibles aux données produites, étudiées et mesurées avec des instruments, des normes et des procédures impériaux. Sous la condition impériale, la destruction du monde et son oubli fusionnent.

Les visiteur.euse.s des musées, chéri.e.s en tant que citoyen.ne.s cultivé.e.s, sont formé.e.s pour se familiariser aux cultures des autres, les dévorer avec grâce, apaiser la blessure de la violence militaire qui a « ouvert » les diverses cultures et a permis de piller leurs objets. Une violence continue est engagée afin que la discussion sur la spoliation de ces objets se limite à une simple note de bas de page, de sorte que des actions, comme celle de Killmonger dans Black Panther, soient vues comme des fictions cinématographiques. La naturalisation de la vitrine, du piédestal, des murs blancs, épais et protecteurs, des systèmes d’alarme et des gardien.ne.s armé.e.s, en tant que place adéquate à des vies pillées, repose sur l’idée que la valeur marchande de ces objets dénudés doit être protégée. Les visiteur.euse.s de musée sont amené.e.s à reconnaître cette valeur unique et à participer ainsi à la raréfaction de ces objets pillés, comme si les gens qui les ont créés étaient incapables d’en créer d’autres et comme si ce qu’elles et ils créent aujourd’hui était sans valeur sauf en tant que art pour touristes.

Dans cette optique, la violence impériale et les conditions qu’elle a créées ne peuvent être renversées par la restitution d’objets isolés et « précieux ». La restitution de dizaines de milliers d’objets ne pourra être présentée comme la fin des processus de réparation du monde ruiné par le pillage. Elle ne peut pas non plus être négociée par les directeurs et directrices de musées, qui représentent historiquement l’État et le capital, à la place des communautés impliquées qui d’ailleurs n’ont jamais reconnu leur autorité3.

L’initiative de restituer des objets détenus par les musées français a été qualifiée, par Achille Mbembe, de paternaliste et de légaliste. D’abord parce que cette proposition de restitution se fait sans explication ; ensuite, parce qu’elle n’envisage même pas que les Africain.e.s puissent ne pas exprimer leur gratitude envers une telle offre et rejeter le marché proposé. La perte, insiste Mbembe, n’est pas celle des objets mais du monde dont ces objets étaient les porteurs. Plutôt qu’une quête de justice et de réparation, et une reconnaissance de la vérité, l’Occident, souligne-t-il, cherche « à se débarrasser des étranger.e.s que nous sommes. Mais aussi à nous rendre nos objets. Sans explication. Ils souhaitent enfin pouvoir déclarer : ‘Ne vous ayant fait aucun mal, nous ne vous devons absolument rien.’ « Que se passerait-il », demande Mbembe, si les Africain.e.s « osaient aller plus loin et décliner l’offre de rapatriement4 » ?

Il y a des bonnes raisons de rejeter les conditions imposées unilatéralement par l’Occident, mais pas pour obtenir dans le futur ce que Mbembe attend d’un tel rejet, à savoir la transformation de « ces objets en preuves éternelles du forfait qu’il [l’Occident] a commis, mais dont il ne veut point reconnaitre la responsabilité, lui demanderons-nous de vivre à jamais avec ce qu’il a pris et d’assumer jusqu’au bout sa figure de Caïn5 ?»

Ces objets ne seront pas marqués à la suite d’un potentiel rejet, mais sont déjà empreints du geste de Caïn, parce que cette marque résulte de l’ontologie du pillage impérial. Ils sont les preuves éternelles du crime et la figure de Caïn est le sort du meurtrier, indépendamment de ce rejet. Pour qu’ils puissent jouer un rôle dans un processus de réparation du monde, les protagonistes de ces musées devraient refuser de reconnaître ces objets comme la propriété des musées, et leurs directeurs, directrices et conseils d’administrations comme leurs représentant.e.s lors de la transition du pillage impérial à ses vies ultérieures. En tant que acteur.rice.s de ces musées, nous devons assumer le fait que l’opposition des gens, à l’extraction des richesses qui constituent leur monde, précède tout appel à restituer des objets spécifiques.

En tant que visiteur.e.s, nous ne pouvons plus ignorer ces appels des gens dont les objets pillés sont retenus dans les musées ; des appels qui ne semblent pas avoir de lien direct avec cette spoliation : « Ne tirez pas », « Ne détruisez pas » ou « Tuez moi, si vous le souhaitez ». Nous ne pouvons pas accepter plus longtemps la réduction impériale de la création artistique à la production d’objets ayant une valeur muséale et un prix du marché, qui, dépouillés de leur contexte, sont rendus tautologiques : un objet d’art est un objet d’art est un objet d’art. Au lieu de cela, nous devons reconnaître ces objets comme des reliques des mondes détruits et les droits inscrits en eux comme pouvant être actualisés en présence de celles et ceux dont ils étaient séparés, ou de leurs descendant.e.s.

Après la bataille de Waterloo, le duc de Wellington a promu ce que l’archéologue Margaret M. Miles appelle « la toute première restitution d’art à grande échelle en temps de guerre, un événement qui n’avait d’égal nulle part sur le globe6. » Dans une lettre ouverte à Lord Castlereagh, le duc de Wellington explique « pourquoi l’art pillé par Napoléon et l’armée française devrait être rapatrié. »

Contre la position particulariste défendue par les puissances victorieuses qui considéraient les objets pillés comme un butin militaire, Wellington prônait la restitution d’œuvres d’art à leur « ancien siège7 ». Sa position peut paraître universaliste, mais elle ne s’appliquait qu’en Europe : « J’ai répondu [à l’offre des commissionnaires français] que je me tenais là en tant qu’allié de toutes les nations en Europe, et tout ce qui a été accordé à la Prusse, je dois le réclamer également pour les autres8. » Le plaidoyer de Wellington peut être relié à l’émergence de la catégorie de la « propriété culturelle » quelques décennies plus tôt, une catégorie qui a remplacé celle de « l’art comme butin de guerre », selon Miles. L’avènement des biens culturels en tant que « catégorie spéciale qui devrait être protégée à la fois dans la guerre et dans la paix » était lié, écrit-elle, à des changements dans « la pensée juridique et dans les perceptions publiques des violations éthiques9 ». Cet argument de Miles passe totalement à coté de l’eurocentrisme de ce discours, mais aussi du lien entre l’invention de la propriété culturelle et le pillage institutionnalisé des richesses et de la culture matérielle des peuples non-européens. Conformément au discours moral de protection des biens culturels, les agents pouvaient sauver et piller en même temps, dans le cadre de leur pratique professionnelle, et ainsi privatiser la culture matérielle des autres au nom de leurs biens communs.

Paradoxalement, cette forme de culture privatisée est maintenant appelée « publique », comme dans le cas des institutions publiques telles que les musées, les bibliothèques et les archives qui se composent de ce qui a été approprié, collecté, traité et (re)rendu accessible au public. Les biens communs prennent la forme de la violence, quand la violence est la forme sous laquelle les gens partagent le monde. Cela peut être nié, réprimé, ou contenu pendant un certain temps, mais cela ne peut pas être camouflé éternellement par un discours progressiste qui précipite le mouvement impérial toujours plus en avant.

Pour que ces institutions soient transformées ou abolies, il est essentiel que le pillage soit reconnu comme leur infrastructure, comme les origines de la forme d’art qu’ils ont générée. Un processus d’annulation du pillage ne devrait pas seulement inclure les objets en tant que tels mais aussi les pratiques en lien avec les objets, pratiques qui devraient être remodelées avec celles et ceux dont les objets ont été expropriés et dont l’accès a été refusé par la suite.

À la fin du XVIIIe siècle, des milliers de formes de vie, basées sur diverses traditions cultivées depuis des siècles, avaient déjà été détruites à plusieurs niveaux. La destruction est devenue une forme de partage du monde, la forme des communs, ce que les gens ont en commun. Le fait que cette violence ait pu être niée par beaucoup dans le but de poursuivre l’objectif de la destruction, témoigne de la façon dont ce qui est perçu comme le commun est complètement différent de ce que les gens ont réellement en commun les un.es avec les autres.

Ainsi, en même temps que la destruction des cultures est devenue une habitude, l’idée de protéger les biens communs, dont la « propriété culturelle » a constitué un élément majeur, émergeait au cœur de la loi des nations. Dans The Law of Nations (publié en 1758), Emer de Vattel opère une distinction entre « différentes choses contenues dans un pays, possédées par la nation » et affirme qu’ « il y a des choses qui par leur nature ne peuvent pas être possédées ; d’autres, dont personne ne réclame la propriété, restent communes10. »

Si elle était déconnectée du contexte de la destruction impériale, cette exclusion de certaines choses du domaine de la propriété pourrait être assimilée à une tentative d’arrêter l’expansion impériale et de défendre les communs – à savoir ce qui est partagé mais ce qui ne peut pas être possédé. Cependant, à la lumière de la vaste destruction provoquée par la loi des nations impériales, la prose stérile de Vattel et la fausse neutralité de sa position doivent être lues comme celles d’un porte-parole de l’appropriation impériale des terres considérées comme non peuplées dont « personne ne réclamerait la propriété », justifiant une situation dans laquelle « une nation prend possession d’un pays11 ». Son argumentation ne se déploie pas sous la forme d’une controverse et n’enclenche pas non plus un cri de révolte contre l’impérialisme, une critique de l’état des communs ou une demande pour restaurer les communs comme ils étaient ou devraient être. Promulguée par des acteur.e.s impériaux, cette position discursive neutre est plutôt un déni des biens communs et un symptôme de la condition impériale. C’est cette forme de déni que les gens sont invité.e.s à réitérer par rapport aux reliques du passé conservées dans des institutions associées à leur protection, comme les archives et les musées.

La déclaration de Vattel sur les biens communs est formulée dans le langage institutionnel neutre de l’impérialisme : c’est-à-dire dans le langage de l’universalisme transcendantal. Cette langue s’est épanouie à la fin du XVIIIe siècle, lorsque des entreprises impériales constituées à partir de l’appropriation de la richesse (pour certain.e.s) et de la dépossession (pour d’autres) ont œuvré à l’échelle mondiale et ont été ouvertement promulguées par quelques-un.e.s tout en étant incontestablement tolérées par le plus grand nombre. Elle été utilisée et (r)affinée par des philosophes qui ont agi en hommes d’État ou diplomates et par des hommes d’État qui ont agi en tant que philosophes et experts en droit international pour conceptualiser et institutionnaliser cette violence. Cela peut partiellement expliquer comment, dans un traité dont le but est de défendre les biens communs, les causes de leur destruction sont rendues accessoires à l’opération de sauvetage : « Quelle que soit la cause de la dévastation d’un pays, on devrait épargner les bâtiments qui sont un honneur pour la race humaine et ne rajoutent pas à la force de l’ennemi, comme les temples, les tombes, les bâtiments publics, et tous les édifices d’une beauté remarquable12. »

D’innombrables exemples, de l’époque de Vattel à aujourd’hui, illustrent comment cette logique a été utilisée littéralement mais, à l’envers, par des acteurs impériaux qui ont détruit de vastes communautés et leurs mondes construits afin de sauver les « grandes » œuvres de ces tissus en ruine. En se concentrant sur des œuvres particulières, le discours dominant sur la propriété culturelle réduit l’enjeu des réparations ou du renversement de la violence impériale à la question de la restitution. En 2004, dix-huit directeurs de grands musées aux États-Unis et en Europe ont publié une déclaration qui a non seulement rejeté tout processus de restitution, mais a cherché à clore le débat :

« Au fil du temps, les œuvres ainsi acquises – par achat, don ou partage – sont devenues partie intégrante des musées qui les ont protégées, et par extension, du patrimoine des nations qui les abritent13. »

Sans surprise, les directeurs de musée, les conseils d’administration et le personnel utilisent pour contrer les demandes de restitution la catégorie de la « rétention ». Le choix d’un mot rival, partageant le préfixe « re » n’est pas innocent. Il cherche à imposer une symétrie entre les deux parties du différend, et plutôt que de s’engager de manière substantielle dans les demandes de restitution, il y répond superficiellement afin de les enterrer le plus tôt possible et de poursuivre les affaires comme d’habitude, comme si les raisons de la restitution ne devaient pas impacter la profession muséale. Dans les deux cas, le préfixe « re » sert à faire référence à une situation antérieure et à y ancrer une revendication : les musées recherchent à conserver, à continuer à tenir ce qui est déjà entre leurs mains, tandis que celles et ceux qui poussent à la restitution cherchent la reconnaissance de leur possession initiale des objets. Les deux catégories se distinguent non seulement par l’issue du différend – à qui appartiendra l’objet – mais aussi dans leur rapport à la violence. Celles et ceux qui revendiquent la rétention continuent de séparer l’objet du jeu de la violence qui a permis son acquisition et des effets durables que sa rétention continue de reproduire, tandis que celles et ceux qui réclament la restitution rejettent le résultat de la violence impériale comme un fait accompli en cherchant à recouvrer leur propriété. Le différend est ainsi enserré dans une polémique entre les deux demandeurs d’un objet donné. Mais le débat sur ce qu’il faut faire après des siècles de violence impériale ne peut se résumer à la restitution de certains chefs-d’œuvre. Il ne peut pas, non plus, être poursuivi selon une division des tâches qui confère aux victimes directes la charge de défaire la violence impériale et d’arrêter ses effets. « Aucune communauté hormis la nôtre », écrit Robinson dans sa discussion sur les réparations, « ne peut être plus intéressée que nous par la résolution de nos problèmes14. »

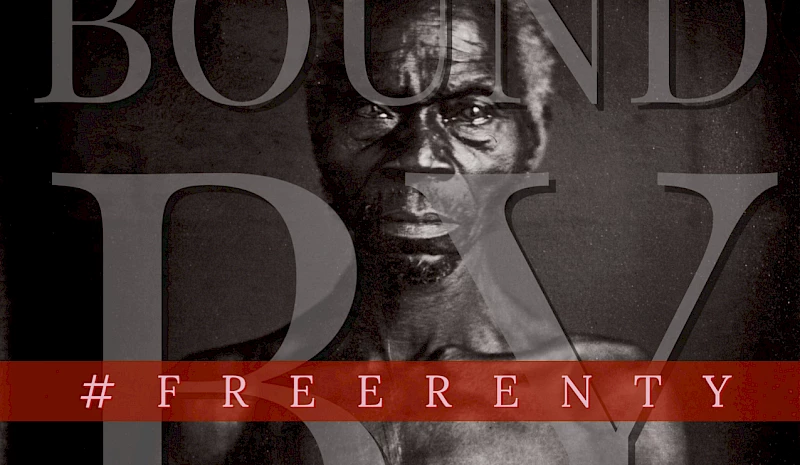

Libérez Renty – Inverser les bases impériales de la photographie

La plainte de Tamara Lanier contre l’Université de Harvard et le musée Peabody devrait susciter l’intérêt de tou.te.s15. La photographie est impériale depuis ses débuts. Elle a été façonnée et institutionnalisée afin de confirmer et de faciliter la prolifération des droits impériaux, déjà acquis et fixés grâce aux technologies d’extraction diffusées à grande échelle. Le consentement et la réciprocité sont rendus superflus lors de l’usage des technologies. En d’autres termes, pour que la photographie devienne omniprésente à l’échelle mondiale, l’interférence des personnes dans son fonctionnement – celles et ceux dont la présence, le travail et le consentement étaient pourtant indispensables à son fonctionnement – devait être minimisée. Cette négation du droit des gens à participer activement (et à donner leur consentement) à l’acte d’être photographié.e.s ne fait pas partie de l’ontologie de la photographie, mais est le résultat du principe extractif sur lequel la photographie a été institutionnalisée.

On peut être tenté de dire que le consentement ne fut demandé à aucune personne photographiée, et ce, pas seulement dans le contexte de l’esclavage comme pour le cas de Renty Taylor. Ce constat n’est vrai que si l’on considère la photographie comme relevant uniquement des moments précis où une image est prise. Lorsque l’on examine la photographie en dehors des murs du studio photographique en tant que technologie d’extraction à portée impériale, opérant dans le monde entier depuis le milieu du XIXe siècle, cette universalité du « n’importe qui » s’effondre alors que la division raciale du travail et l’accumulation des richesses visuelles pour le profit deviennent indéniables. Semblable à d’autres technologies impériales d’extraction, la photographie n’a rien donné en retour aux communautés dont la richesse visuelle était extraite. Contrairement aux personnes colonisées ou asservies, les personnes reconnues comme membres des sociétés impériales pouvaient défendre leur droit de donner ou de refuser leur consentement dans de nombreux autres domaines de la vie, ainsi que leur droit de façonner le monde dans lequel leurs photographies pouvaient être prises, et elles pouvaient également prendre des photos sans le consentement des autres. De plus, elles pouvaient bénéficier du pouvoir d’exproprier les droits d’autrui, une expropriation que la photographie ne rend pas seulement visible mais perpétue. Cette jouissance fait partie de ma conception des droits impériaux.

Rappelons que la pratique de la représentation photographique réaffirme à la fois que les populations ciblées par la violence sont celles qui sont exposées comme démunies, et que les acteurs impériaux auront les droits d’accès à ces photos, pourront regarder leur douleur et éventuellement être charitables. C’est cette division du travail et les conditions de sa reproduction que la plainte de Lanier tente de perturber et de transformer, en affirmant que : « L’esclavage a été aboli il y a 170 ans, mais Renty et Delia restent esclaves à Cambridge, Massachusetts. Leurs images, comme leurs corps auparavant, restent soumises au contrôle et à l’appropriation par les puissants, et leur identité familiale leur est refusée. »

Shonrael Lanier, Free Renty, Affiche, droits réservés.

Quand celles et ceux qui se sont vu.e.s refuser le droit de donner leur consentement dans tous les domaines de la vie (pas seulement de se faire photographier) parlent, la photographie, telle qu’elle a été institutionnalisée par leur exclusion, perd sa légitimité. Leur refuser le droit de parler, en personne ou par l’intermédiaire de leurs descendant.e.s – est, comme le soutient la plainte de Lanier – une infraction au treizième amendement [de la constitution états-unienne, ndlt.] qui « proscrit – et fournit une clause d’actions pour y remédier – les principaux éléments et incidents de l’esclavage. » La plainte fait état de plusieurs incidents de ce type, parmi lesquels « le droit de conclure ou d’exécuter des contrats. » La photographie peut jouer un rôle majeur dans l’abolition de l’esclavage, fondée sur la réparation [repair] et les réparations [reparations]. Pour que cela se produise, nous ne devrions pas seulement regarder désespérément – ou avec espoir – le système juridique, mais nous laisser inspirer par la plainte de Lanier et appeler à une inversion proactive des prémisses sur lesquelles la photographie fut impérieusement instituée. Nous devrions nier (renoncer si l’on est photographe, relâcher si l’on joue un rôle institutionnel) les droits exclusifs sur ce que n’aurait pas pu exister sans les autres. Nous devrions ouvrir cette richesse pillée aux communautés dépossédées par son accumulation, et apprendre comment leurs membres désignent la notion et la pertinence de la réparation et des réparations pour chaque cas.

Nos communs violents

La violence impériale est notre commun, notre forme d’être ensemble. La violence sous ses formes institutionnalisées est devenue omniprésente, la ressource ultime détenue en commun. Contrairement à la terre, l’eau ou l’air, dont l’épuisement est catastrophique et angoissant, la violence ne doit pas être préservée ou prise en charge, mais plutôt reconnue comme ce qui est vraiment en commun et comme le problème de tou.te.s, qu’il faut maîtriser, diminuer et inverser. Après des siècles d’impérialisme, cette violence est la forme de nos communs. Plutôt que de conceptualiser les communs uniquement en opposition aux espaces privatisés, en tant que royaume détruit par le capitalisme et l’impérialisme que nous devrions aspirer à restaurer16, je soutiens que le commun n’est pas une manière choisie de partager la vie, mais le mode concret sous lequel la vie est partagée. Les communs résultent de la vie ensemble, même si cette vie n’est pas menée avec, mais contre les autres.

Alors que le démantèlement de la violence est urgent pour ses victimes, ni les auteur.es, ni les victimes en peuvent être exempt.e.s puisque la violence constitue leur « commun ». Il n’y a pas de monde à part pour les victimes de la violence, et par conséquent, ce qui leur a été infligé fait partie des biens communs. La violence n’est pas seulement ce que les gens avaient l’intention de réaliser en l’utilisant. De plus, l’impact de la violence s’étend au-delà des corps et des objets que ses auteur.e.s cherchaient à frapper. Plutôt que d’aller de l’avant, défaire l’impérialisme implique un retour en arrière, de revisiter les conjonctures violentes et leurs effets et de donner une seconde vie à ces situations, sachant que l’on vit dans leur sillage.

Le discours de la restitution ne peut être façonné uniquement par le droit et la langue maitrisés par les avocat.es. Même si le discours juridique diffère dans les différents pays qui ont bénéficié de l’esclavage, pour aucun d’entre eux les réparations ne sont devenues un projet central permettant de transformer le régime politique ou la société. Pour prendre un exemple, le droit britannique distingue la loi de la restitution qui « est la loi de la récupération basée sur des gains » et la loi de l’indemnisation qui « est la loi de la récupération basée sur la perte17. »

La perte et le gain sont attribués à deux mondes différents comme si les deux n’étaient pas liés18. Cherchant à expliquer pourquoi « la restitution n’est pas un instrument approprié pour les demandes de réparation fondées sur l’esclavage et d’autres injustices historiques à grande échelle », la juriste Emily Sherwin explique :

« une demande juridique faite suite à un enrichissement injuste vise à réparer un tort en n’allégeant pas les conséquences néfastes pour la victime, mais en diminuant la position des autres. En d’autres termes, la notion d’enrichissement injuste est une idée comparative qui s’appuie sur le ressentiment et le désir de représailles, plutôt que le désir d’être guéri19. »

L’argument selon lequel la violence impériale peut être défaite, sans changements substantiels dans le monde qu’elle a créé et sans changer les privilèges de certain.e.s afin de permettre une répartition plus équitable des manières dont le monde est partagé, repose sur l’hypothèse que cette violence a eu lieu aux marges du monde et peut donc en être extraite sans l’affecter. Même dans les limites de l’imagination juridique, si nous acceptons que le droit à la restitution est un droit à un gain obtenu par le défendeur, nous pouvons interpréter ce droit au-delà de la conception limitée de représailles entre camps opposés proposée par Sherwin et en faire un droit de ce qui doit être détenu en commun.

La restitution ne peut pas être limitée à la question de la propriété privée mais doit comprendre celle d’une part prise au monde commun. Je reviendrai sur ce point plus tard, mais pour l’instant, je veux proposer l’idée qu’avoir une part du monde est ce qui garanti le « droit d’avoir des droits » (matérialisés) et que cette part du monde est ce que l’impérialisme a détruit et ce qui doit être restauré. La destruction impériale a lieu deux fois : d’abord, avec la destruction des mondes dans lesquels les personnes vivaient et dans lesquels leur droit d’avoir des droits était garanti, et par la suite, quand leur travail contribuant à la construction du « nouveau monde » n’était pas récompensé, reconnu ou traduit en une part au monde, un lieu dans le monde, un droit d’y avoir des droits20.

Au delà de ce que fut l’esclavage, c’est aussi « 400 ans d’investissements dans le sang et la main-d’œuvre pour construire la grande richesse [des Etats-Unis, ndlt]21 » qui n’ont pas été et continuent de ne pas être reconnus. La rémunération et la reconnaissance, enlevées par la force aux esclaves, ont été institutionnalisées par la citoyenneté accordée à celles et ceux qui ont été reconnu.e.s comme ayant une part du monde. Ainsi, le droit d’avoir une part dans son monde et le droit à la citoyenneté se renforçaient et se justifiaient mutuellement. Le langage juridique existant est bien adapté pour présenter la loi comme un outil neutre à l’usage de tou.te.s, il n’est donc pas étonnant qu’il soit utilisé et abusé encore et encore par les plus privilégié.e.s. Dans cette optique, il n’est pas surprenant que les plus grosses réparations ont été payées aux bénéficiaires, et non aux victimes, des crimes22. Je me réfère principalement au fameux cas de la « dette d’indépendance » payée par Haïti à la France de 1825 à 194723, mais ce n’est pas le seul exemple. Un autre cas révélateur est la tentative de l’avocat Cornelius J. Jones de poursuivre, en 1915, le gouvernement fédéral américain pour des réparations basées sur les calculs de l’impôt fédéral provenant de la vente de coton produit par l’esclavage : « Une cour d’appel fédérale a jugé que les États-Unis ne pouvaient être poursuivis sans son consentement et a rejeté la dite affaire de la taxe sur le coton24. » Il est notoire, dans ce cas et dans d’autres, que la loi a été inadéquate pour atteindre ne serait-ce que le minimum de ce qui aurait dû être reconnu comme étant légitimement dû – une compensation pour des années d’esclavage et de travail forcé25. Pourtant, il est important de souligner que cette inefficacité est contagieuse. Dans l’imaginaire démocratique, les changements transformateurs devraient provenir du système juridique, l’incapacité de ce dernier à précipiter des réformes influence ce que les gens conçoivent comme étant possible dans d’autres domaines d’activité.

Là encore, la déclaration des directeurs de musée est un exemple symptomatique. Elle a été écrite dans un langage semi-légal qui réévalue les axiomes sur la propriété, le contrôle et l’autorité façonnés par des impérialistes farouches, et plus tard institutionnalisés en tant que langage juridique « propre » que les citoyen.ne.s ont appris à utiliser. Une réflexion approfondie sur la profession du musée et ses méthodologies se fait attendre depuis longtemps. Les révisions de la manière dont les objets sont placés, interprétés et exposés sont insuffisantes lorsque la violence impériale, qui a détruit les multiples modalités de création artistique afin de conférer à l’art muséal une forme transcendantale, n’a pas été arrêtée et réparée26.

Contre l’hypothèse impériale des directeurs de musée selon laquelle « toutes grandes œuvres d’art font partie de l’héritage commun de l’humanité », l’hypothèse de travail proposée ici est que « tous les crimes impériaux sont l’héritage commun de l’humanité27. » En outre, les œuvres d’art, dans lesquelles ces crimes sont inscrits (pas sous forme de représentations) aux côtés d’autres souvenirs (auxquels des gens, pas les expert.e.s mais plutôt les descendant.e.s des communautés auxquelles ces œuvres ont jadis appartenues, peuvent donner vie), peuvent jouer un rôle transformateur pour changer la définition de ce à quoi devrait ressembler la réparation. Cela nécessite une pause, un arrêt du mouvement implacable qui alimente le monde de l’art et sa quête insatiable pour découvrir ce qui n’est pas encore connu, révélé, nommé, montré ou créé, sous la forme du nouveau, de l’extravagant et du spectaculaire. Une confrontation sérieuse aux crimes impériaux, dans toutes les sphères d’activité, est la clé pour arrêter ce mouvement.

Annuler la violence impériale signifie défaire le temps, l’espace et le corps politique en tant que formes d’expérience données, en tant que conditions transcendantales de compréhension, de perception, d’action et de jugement. Quand Emmanuel Kant a écrit ses trois critiques, le progrès était déjà un mouvement qui ne pouvait pas – et dans l’esprit de Kant et de beaucoup d’autres – ne devait pas être arrêté. Pour que le progrès soit mesurable, il fallait concevoir le temps et l’espace comme s’étendant à l’infini, des formes à priori d’intuition qui précèdent et conditionnent notre expérience. Kant ne pouvait pas voir – ou peut-être il n’était pas intéressé par voir ou voyait mais ne voulait pas reconnaître – la destruction de diverses formes de temporalité, d’organisations spatiales et de corps politiques, qui a fait de l’impérial l’état transcendantal. Ainsi, par exemple, dans sa discussion de ‘l’immaturité auto-imposée’, ‘de la lâcheté’ et de la ‘paresse’ et de la nécessité d’en sortir que Kant entreprend dans Qu’est-ce que les Lumières ?, il ne mentionne pas la destruction de diverses traditions et cultures en Europe, et encore moins en dehors de ce continent (« les hommes dans leur ensemble »).

Les gens sont décrits comme manquant d’audace pour « employer [leur] entendement sans être guidé[e.s] par autrui ». Les arguments philosophiques de Kant à la fin du XVIIIe siècle sont déjà conditionnés par la violence impériale qui classait les gens selon leur place le long d’un axe temporel du progrès. La destruction de cultures entières, l’appauvrissement et l’assujettissement des peuples, dont la culture était représentée comme arriérée ou dégénérée, étaient justifiés, ce jugement n’était pas perçu comme l’origine et la cause de « l’immaturité » des gens. Kant décrit cette infériorité de manière factuelle, une expression de la nature des gens que les Lumières sont capables d’améliorer : « qu’ils aient aujourd’hui le champ ouvert devant eux pour travailler librement à cette œuvre, et que les obstacles, qui empêchent la diffusion générale des Lumières ou retiennent encore les esprits dans un état de minorité qu’ils doivent s’imputer à eux-mêmes, diminuent insensiblement, c’est ce dont nous voyons des signes manifestes28. » En d’autres termes, plutôt que de considérer la destruction des cultures et des traditions comme des crimes, Kant renverse l’ordre et met en garde contre la transmission intergénérationnelle et la reconnaissance des traditions :

« Un siècle ne peut s’engager, sous la foi du serment, à transmettre au siècle suivant un état de choses qui interdise à celui-ci d’étendre ses connaissances (surtout quand elles sont si pressantes), de se débarrasser de ses erreurs, et en général d’avancer dans la voie des Lumières. Ce serait un crime contre la nature humaine, dont la destination originelle consiste précisément dans ce progrès29 ».

Avec Kant, la destruction de ce qui était défini comme primitif, immature et traditionnel acquérait son credo philosophique, une percée dans la théorie critique impériale.

De fausses histoires sur les musées présentés comme vecteurs de la démocratisation de l’art obscurcissent leur création en tant qu’instruments de violence – des espaces modernes dans lesquels les cultures matérielles des « autres » sont présentées et des récits sur le « retard » de ces autres cultures sont présentés comme un fait. Cette prétendue facticité a été rendue possible puisque les objets ont été détachés de leurs origines, détenus entre des mains étrangères et éloignés de ceux et celles qui pouvaient contrer les significations qui leur ont été attribuées par les taxonomies impériales.

Les espaces d’exposition d’art devaient assurer la lisibilité des récits de progrès et apparaître comme leurs hauts lieux. Le célèbre cube blanc n’est pas un espace neutre pour l’exposition de l’art, mais plutôt un cadre conçu pour manifester l’apogée du progrès et donc capable de fournir un compte rendu neutre de ce qui est. Trouver la « bonne place » pour les objets était primordial, un terrain de liberté académique et de débat démocratique, pour autant que le principe associant chaque objet à son bon endroit a été préservé. Ainsi, l’abstraction pouvait par exemple être associée à « l’art primitif » – comme William Henry Holmes l’a fait valoir à propos de l’art géométrique ou non idéographique – à un moment donné, et présentée, par la suite, comme une phase avancée dans la libération progressive du figuratif pour atteindre une forme d’art pure30.

Dans le domaine de l’art impérial, ce sont encore les expert.e.s qui règnent. Sans expert.e.s et institutions, les œuvres d’art subordonnées à leur expertise cesseraient d’exister, les nombreuses personnes participant à la construction du monde cesseraient d’habiter des zones de non-reconnaissance, diverses activités seraient valorisées plus que leur valorisation en tant que propriété culturelle, et les nombreu.ses.x fabri seraient reconnu.e.s pour leurs compétences, leurs contributions et leur part dans les communs plutôt que pour la force de travail qu’ils et elles représentent. De nombreuses procédures professionnelles maintiennent ces objets d’art en vie, comme des signes prouvant qu’aucune violence n’a été exercée pour leur préservation, qui continue à être considérée comme une mission civilisatrice. Pourtant, la violence impériale est un secret de polichinelle inscrit dans chaque objet, et plus encore, dans la substitution des connaissances et du savoir-faire des personnes de la communauté où ces objets étaient actifs par des connaissances que seul.e.s les expert.e.s peuvent fournir.

Objets indisciplinés

De temps en temps, lorsque des objets sont transportés vers d’autres lieux, des accidents se produisent, et ces objets deviennent indisciplinés ; des situations étranges ont lieu et des sons inconnus se font entendre dans les salles des musées. Afin de contrôler le comportement des objets, la langue qu’ils parlent et la manière dont ils rendent apparente la violence de leur extraction, de nombreux protocoles muséaux ont été mis en place et formalisés pour décrire comment les traiter. Voici comment l’artiste Walid Raad reconstitue le sort de 300 objets d’art expédiés par le département des Arts de l’Islam au Louvre à Paris vers la succursale du musée à Abu Dhabi. Les gens qui ont ouvert les caisses, raconte-t-il, ont été choqués de découvrir que « les objets qui étaient arrivés n’étaient pas ceux qui avaient été envoyés ». Raad relate que au début : « on pensait que les restaurateur.e.s, peu habitué.e.s à la chaleur émiratie, avaient des hallucinations. »

Des expert.e.s français.es plus habitué.e.s à de telles températures sont arrivé.es par la suite et ont examiné plus en détail les objets conjointement avec les expert.e.s locaux. Conscients de la signification explosive de ce qu’i.els voyaient, i.els ont essayé de camoufler le problème, de réduire sa portée et de le retenir entre les mains des expert.e.s. Les objets, disaient-i.els, « avaient souffert chimiquement » lorsque les caisses de transport finement fabriquées et climatisées ont été ouvertes dans le désert d’Arabie. Insatisfait du rapport des expert.e.s et conscient du potentiel indiscipliné des œuvres d’art islamique, Raad a décidé de conduire ses propres expériences. Pour cela, il se basait probablement sur l’hypothèse que ce ne sont pas des œuvres d’art mais plutôt des compagnons vivants, ce qui l’a conduit à un conclusion différente : « Les objets avaient en fait échangé leurs peaux entre eux, et le commerce de la peau a abouti à des objets sans ombres31. » Le rapport de Raad pourrait être rejeté et considéré comme fictif, mais lorsque les objets deviennent indisciplinés, qu’ils agissent comme des caméléons, il est plus facile d’ignorer ces événements, le fait que les objets sont liés les uns aux autres, et d’agir comme si de rien n’était.

Voici une autre fabulation dans laquelle l’histoire se déroule à l’envers. C’est un spectacle de l’expertise impériale mobilisée pour détecter la supercherie dans les espaces indisciplinés, commencée avant que des caisses de transport ne soient remplies avec des objets d’art au sein des murs protecteurs des institutions et des États nations. L’histoire débute au moment où des caisses similaires à celles décrites auparavant étaient sur le point d’être remplies de milliers d’objets pour partir du Congo vers des musées étrangers. Le collectionneur Frederick Starr, qui a travaillé au Congo au début du XXe siècle, rapporte :

« On avait déjà commencé à s’inquiéter avec ces nouveaux objets innocemment faits, comme avec de petites gourdes soigneusement remplies de médicaments avec des cauris collés au sommet de la masse. Maintenant nous devions tracer la ligne et refuser la plupart d’entre eux […] Nous avons refusé toute la journée de beaux fétiches nouveaux […] presque tout ce qu’ils avaient leur a été refusé32 ».

Dès le départ, les objets sont devenus incontrôlables – ils aspiraient à être ce qu’ils n’étaient pas et cessaient d’être ce qu’ils étaient. Chacun des protagonistes impliqué.e.s a agi comme si il tirait les ficelles derrière la scène, comme s’il était capable de stabiliser les lignes qui divisent les objets authentiquement africains, non contaminés par le contact avec des Européen.ne.s, des objets qui ont été produits par la population locale avec l’intention de les laisser être collectés par les musées occidentaux. Hélas, des cambrioleurs inattendus ont découvert leur inauthenticité.

Les artefacts conservés dans les musées européens ne sont pas seulement des chefs-d’œuvre exemplaires mais aussi des synecdoques de la violence impériale qui devrait être montrée. Quand on regarde comment ils ont été amenés de leurs environnements initiaux aux musées occidentaux, nous pourrions les prendre pour des réfugiés. Ils sont venus avec presque rien et ont été forcés de vivre dans des camps vides pendant des décennies, manquant à leur vie antérieure et manquant à celles et ceux qui ont été laissés pour compte ou ont été expulsés ailleurs. Enfin, quand la Seconde Guerre mondiale a été déclarée terminée et que les traités internationaux sur l’échange culturel et la circulation des objets d’art ont été rédigés, cela aurait pu être leur grand jour – une occasion de quitter le cube blanc et de regagner leur place dans leurs communautés d’origine – ou bien, ces traités auraient pu inclure des humains de ces communautés, ou leurs descendant.e.s, dans les politiques de libre circulation mises en place pour les objets. Mais une fois encore, même si l’éventail des titulaires de permis (celles et ceux autorisé.e.s à entrer, travailler ou vivre) a été parfois élargi, la circulation des personnes – parmi lesquelles ces objets désormais considérés comme des biens précieux ont émergé – n’était pas autorisée.

Les expéditions impériales ont initié un vaste processus de déplacement d’objets, de personnes, de plantes, de microbes, d’animaux, alimentés par un désir insatiable de tout mettre à sa place. Mais pour beaucoup de ces choses, cela s’est avéré être à la mauvaise place. Autrement, le cri Ici je suis, tue-moi si tu veux, un cri de gens privés du droit d’avoir des droits sur leurs objets, ne serait plus prononcé. Pour défaire la violence impériale, il faut résister au statut tacite de ces objets comme investissements, réserves de valeur33 qui peuvent être, selon la définition, « sauvegardés, récupérés et échangés ultérieurement, et être utilisés de manière prévisible lorsque ils sont récupérés », afin de maintenir la majorité de la population mondiale dans une condition jetable. Nous devons nous occuper du tissu déchiré des mondes et de la communauté de fabri dont ils faisaient partie. Nous devrions refuser de les reconnaître en tant qu’objets d’art muséaux et plutôt les considérer comme une source de droits non-impériaux sans lesquels leurs mondes – qui sont aussi le nôtre – ne seront pas réparés.

Ce texte est un extrait (pp. 140-156) du livre Potential History. Unlearning Imperialism de Ariella Aïsha Azoulay, publié chez Verso en 2019. Nous remercions très chaleureusement l’autrice et les éditeur.e.s pour le droit de traduction.

-

Le chapitre précèdent du livre discute trois exemples : la production et l’utilisation anticoloniale d’une figure sculptée comme moyen de protéger les tissus sociaux intergénérationnels et intercommunautaires menacés ; la photographie conçue non pas comme étant de quelqu’un ou par quelqu’un mais comme partagée entre plusieurs personnes ; et l’art de ne pas tout montrer. ↩

-

La référence au homo faber est empruntée à Hannah Arendt qui différencie le travail (work) du labeur (labor) et de l’action politique qui constituent la condition humaine. Si on comprend homo faber simultanément comme membre d’une communauté de fabri (making) et engagé dans le travail collectif de la vita activa – une vie de travail, de fabrication, d’agir en tant que membre d’une communauté – dans ces trois domaines, l’ampleur des destructions, provoquées par les pillages, au-delà du vol des objets, est indéniable. (Désapprendre l’impérialisme, pp. 89-90). Fabri fait référence au personnage du homo faber – l’idée que les humains établissent leur monde à travers leur activité, au-delà du besoin de gagner leur vie par le travail (Ibid., p. 82). ↩

-

Le collectif MTL décrit les multiples protestations contre les expositions des musées et leurs décisions comme une crise de légitimité des grandes institutions culturelles chez les publics qu’elles prétendent servir ainsi que pour les travailleur.e.s culturel.le.s dont elles dépendent ; MTL collective, “From Institutional Critique to Institutional Liberation? A Decolonial Perspective on the Crises of Contemporary Art,” October, no. 165, Summer 2018, p. 193. ↩

-

Achille Mbembe, « À propos de la restitution des artefacts africains conservés dans les musées d’Occident », AOC media, 5 octobre 2018, http://www.aoc.media. ↩

-

Ibid. ↩

-

Margaret M. Miles, Art as Plunder: The Ancient Origins of Debate about Cultural Property, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 11. ↩

-

Ibid., p. 370. ↩

-

Ibid., p. 373. ↩

-

Ibid., pp. 285–86. ↩

-

Emer de Vattel, The Law of Nations—Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns, with Three Early Essays on the Origin and Nature of Natural Law and on Luxury, Indianapolis: Liberty Fund, 2008, p. 228. ↩

-

Ibid. ↩

-

Ibid., p. 293. ↩

-

« Déclaration sur l’importance et la valeur des musées universels », 2002, archives.icom.museum. ↩

-

Randall Robinson, The Debt: What America Owes to Blacks, New York: Penguin, 2001, p. 205. ↩

-

Dans une plainte déposée le 20 mars 2019 contre l’Université Harvard et le musée Peabody, Tamara Lanier prend la position de son ancêtre, Renty Taylor, dont l’image a été « saisie » lors de la première décennie formative de la photographie, participant ainsi aux origines de la photographie, pour en récupérer une série de droits expropriés. […] Bien que la restitution du daguerréotype soit au cœur de la plainte de Lanier, la restitution qu’elle réclame est infiniment plus radicale. Il s’agit de restituer le droit de participer différemment, non seulement à l’événement singulier pendant lequel l’image a été saisie, mais dans le façonnage de ce que deviendra la photographie après 1850, une participation qui a été refusée à Renty Taylor et aux Africain.e.s-Américain.e.s en général. (Unlearning Imperialism, p. 9). ↩

-

« La solidarité humaine, telle qu’exprimée dans le slogan ‘tous pour un et un pour tous’, est le fondement de l’union commune »; Peter Linebaugh, Stop, Thief! The Commons, Enclosures, and Resistance, Oakland, CA: PM Press, 2014, p.13. ↩

-

Peter Birks, Unjust Enrichment, Oxford: Oxford University Press, 2005. ↩

-

Birks argumente que le mot ‘restitution’ « n’est pas très heureux dans son association à ‘compensation’. » Il suggère à la place deux autres termes : l’enrichissement injuste, qui est l’une des principales causes de la restitution et le dégorgement, qui bien qu’il ne possède « aucun pedigree légal, convient mieux et plus exactement au travail. » (Ibid., pp. 3-4). ↩

-

Emily Sherwin, « Reparations and Unjust Enrichment », Cornell Law Faculty Publications, Paper 6, 2004, 1,444, scholarship.law.cornell.edu. ↩

-

Stephen G. Hall décrit la contribution des Africain.e.s-Américain.e.s comme ce « moment plein d’espoir et de promesses dans l’histoire américaine après la défaite de la Grande-Bretagne en 1812 [et leur recherche] souvent en vain, de reconnaissance et d’appréciation de leurs contributions au développement national et de leurs réalisations dans le processus. » Stephen G. Hall, Faithful Account of the Race: African American Historical Writing in Nineteenth-Century America, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2009, p. 17. ↩

-

Chancellor Williams, The Destruction of Black Civilization: Great Issues of a Race From 4500 B.C. to 2000 A.D., Chicago: Third World Press, 1987, p. 342. ↩

-

Les puissances impériales réclamaient souvent des réparations pour le coût des guerres qu’elles menaient. Ainsi, par exemple, après l’invasion de Madagascar en 1883, la France a contraint Madagascar à payer 10 millions de francs pour couvrir l’opération militaire. ↩

-

Pour plus d’informations sur la « dette » de l’indépendance haïtienne, voir Hilary McD. Beckles, Britain’s Black Debt: Reparations for Caribbean Slavery and Native Genocide, Jamaica: University of the West Indies Press, 2013. ↩

-

Robinson, The Debt, p. 207. Voir au sujet de ce cas Mary Frances Berry, My Face Is Black Is True: Callie House and the Struggle for Ex-Slave Reparations, New York: Vintage, 2006. ↩

-

Greenfield mentionne que lorsqu’en 1979 une proposition a été soumise par le Pérou et un certain nombre d’États d’Amérique centrale, du Sud et des Caraïbes afin d’étudier « la possibilité d’indemnisation sous la forme de biens culturels d’une autre d’origine et de valeur correspondante dans les cas où la restitution des biens culturels demandés est impossible », le comité de l’UNESCO a conclu que cette idée comportait des dangers et qu’il fallait prioriser les accords bilatéraux. » Jeanette Greenfield, The Return of Cultural Treasures, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 226. ↩

-

La critique de la dichotomie entre objet d’art et artefact appelle souvent à reclasser et à « élever » certains objets au statut d’art, plutôt que de remettre en question la transformation d’un mode d’art particulier en une loi généralisée selon laquelle toutes les autres formes sont traitées et évaluées : « Alors que les qualités décoratives des artefacts congolais ont été ouvertement reconnues, il n’y a jamais eu aucune intention au Smithsonian d’élever les objets africains au statut d’art. » M. J. Arnoldi, “Where Art and Ethnology Met: The Ward Collection at the Smithsonian,” dans Enid Schildkraut et Curtis A. Keim (eds) : The Scramble for Art in Central Africa, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 214. ↩

-

Voir pour la première citation, Neil MacGregor, « Oi, Hands Off Our Marbles », The Sunday Times, January 18, 2004, p. 7. ↩

-

Voir Emmanuel Kant, « Réponse à la question : Qu’est-ce que les lumières » [1784], dans Éléments métaphysiques de la doctrine du droit. Traduction par Jules Barni, Paris, Auguste Durand, 1853, p. 287. ↩

-

Ibid., p. 285. ↩

-

Voir au sujet de William Henry Holmes, Hinsley Curtis, Savages and Scientists: The Smithsonian Institution and the Development of American Anthropology 1846–1910, Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1981. ↩

-

Extrait du texte de Walid Raad qui accompagnait sa « procédure par étapes successives » dans l’installation intitulée « Scratching on Things I could Disavow” [Gratter des choses que je pourrais désavouer], présentée au MoMA, New York, décembre 2015. ↩

-

Journal de Starr, 11 février 1906, cité par Enid Schildkrout, « Personal Styles and Disciplinary Paradigms: Frederick Starr and Herbert Lang, » in Enid Schildkrout et Curtis A. Keim (eds), The Scramble for Art in Central Africa, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, pp. 182–83. Au sujet de l’existence de certains des artefacts « inauthentiques », Schildkrout écrit : « Dans les entrepôts du musée, ces masques semblent encore aujourd’hui comme s’ils avaient été fabriqués hier malgré le fait qu’ils soient parmi les plus anciens exemples d’art documentés du Congo. Ce sont des masques en processus de fabrication – ni vieillis par l’usage ni par une fausse finition. Mais pour les chercheurs, ils sont néanmoins importants car dans les détails de leur iconographie ils montrent comment les Africains ont choisi de se représenter aux Occidentaux dans les années 1905-1906 ». Ibid., p. 189. ↩

-

Définition wikipédia de « réserves de valeur ». ↩