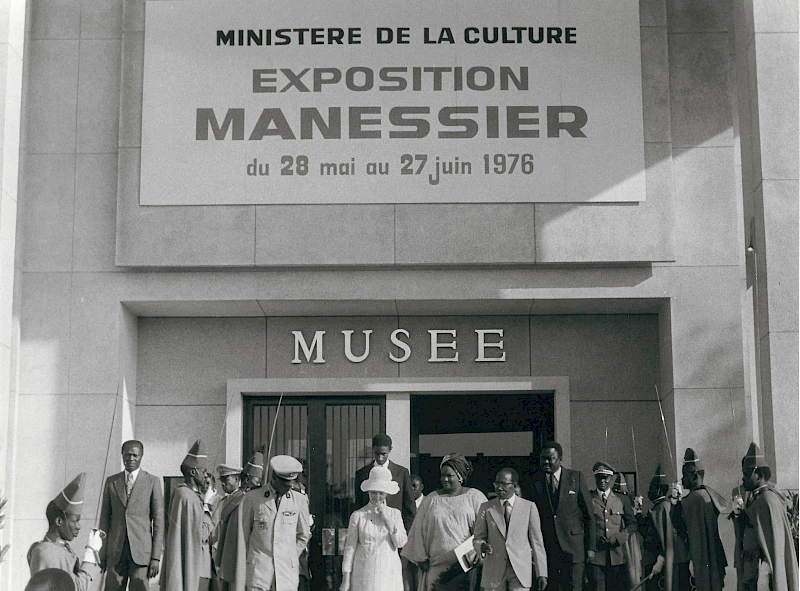

Figure 1. Fronton du Musée dynamique. De droite à gauche : Alioune Sène, ministre de la Culture, Léopold Sédar Senghor, madame Sène, Colette Senghor, Abdou Diouf, 1976, archives Manessier, Abbeville (droits réservés).

Le 28 mai 1976 fut inaugurée au Musée dynamique une exposition monographique consacrée à Alfred Manessier. Après Marc Chagall (1971), Pablo Picasso (1972) et Pierre Soulages (1974), c’était encore un éminent peintre de la seconde « École de Paris1 » qui était présenté sur les cimaises dakaroises. Premier prix de peinture à la Biennale de São Paulo en 1953, grand prix de la peinture à Venise en 1962, Alfred Manessier eut également les honneurs de nombreuses commandes publiques en France. Un courrier de Léopold Sédar Senghor daté de janvier 1962 et conservé dans le fonds d’archives privé d’Alfred Manessier atteste l’ancienneté des contacts du peintre et du premier président du Sénégal2. Senghor y exposait les efforts de son gouvernement et l’intention de créer un « un art national contemporain », il espérait aussi pouvoir un jour inviter Manessier à constater les réalisations menées à Dakar, en particulier « les recherches plastiques étonnantes conduites par de jeunes peintres sénégalais3 ». Cette proposition s’ajoute à celles que Senghor avait adressées à d’autres artistes, comme Jean Lurçat ou, quelques années plus tard, Marc Chagall4. Senghor formait le vœu que ces artistes séjournent au Sénégal.

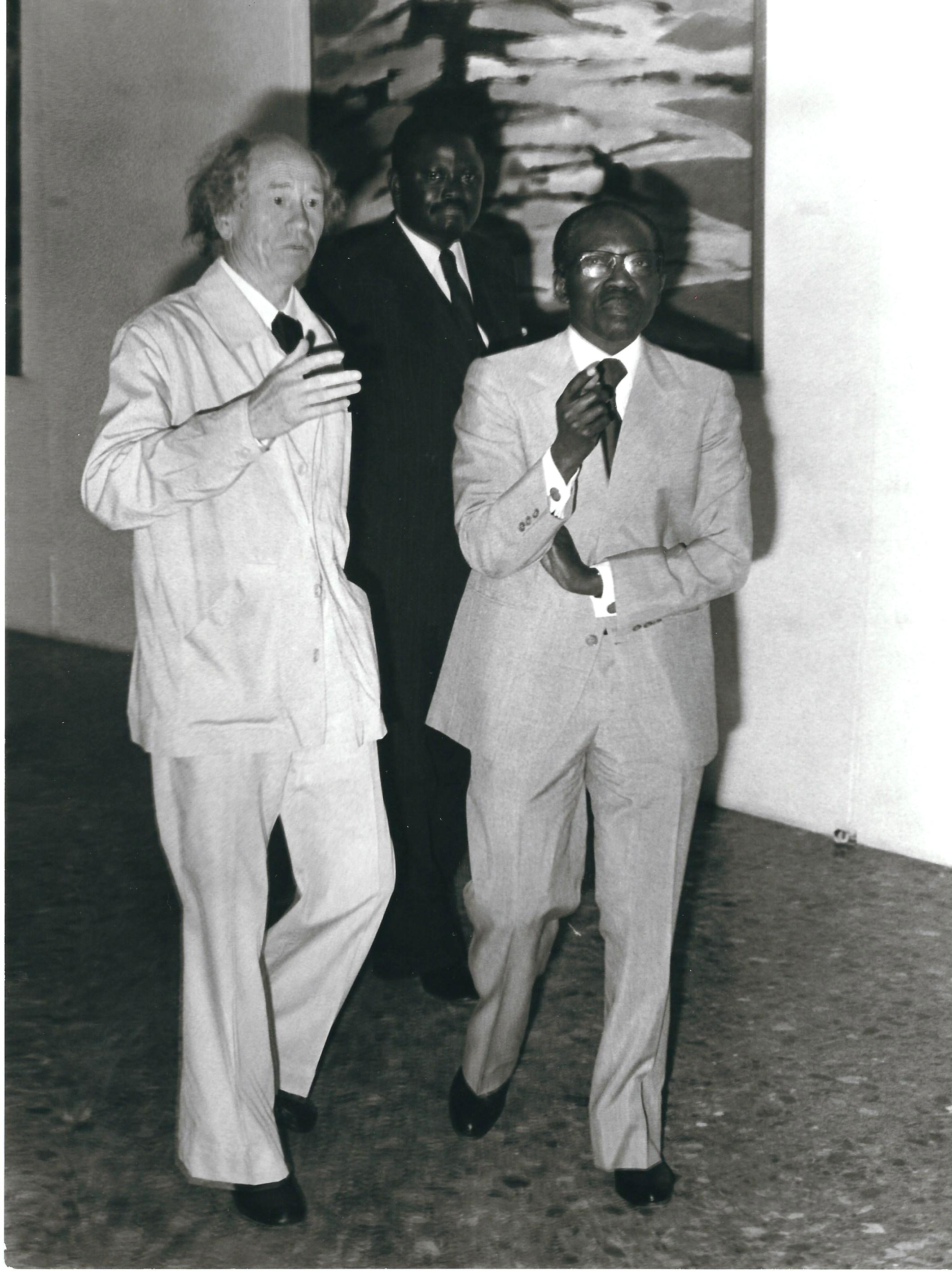

Figure 2. Alfred Manessier et L. S. Senghor à Dakar, 1976, archives Manessier (droits réservés).

Dès le début de sa présidence, Léopold Sédar Senghor sollicita le gouvernement français pour l’accompagner dans sa politique culturelle. Cette dernière comprenait un volet de diplomatie artistique, qui s’appuyait notamment sur l’invitation d’artistes français ou travaillant en France. On sait combien Senghor considérait les artistes, qu’ils soient sénégalais ou étrangers, comme des ambassadeurs5. Il les mobilisa dans la mise en place du soft power sénégalais, notamment par le biais des expositions, de démonstrations de savoir-faire dans le montage de grands évènements et de capacités à s’approprier et à produire des discours sophistiqués sur la modernité artistique6. Dans une note datée de 1987, Manessier dressait l’historique de ses liens avec le président sénégalais7. Les deux hommes se rencontrèrent chez ce dernier dans son « appartement d’étudiant », en présence de « Mme [sic] et ses enfants », probablement Ginette Éboué, première épouse de Senghor, et leurs deux fils avant leur divorce en 1956. Hormis le premier courrier de 1962 cité plus haut, les archives Manessier ne contiennent pas de traces d’une correspondance suivie. Senghor et Manessier reprirent sans doute contact dans le cadre des invitations faites aux artistes européens à exposer au Musée dynamique, orchestrées en grande partie par Gérard Bosio, alors jeune coopérant français et conseiller culturel du président depuis 19688.

Contrairement à Chagall et à Picasso, mais comme Soulages avant lui en 1974, Manessier fit le voyage jusqu’au Sénégal, accompagné par sa fille Christine, dans le cadre de son exposition9. Sa venue s’inscrivait dans « la saison de Dakar10 ». Lancée en 1973, elle devait durer plusieurs mois, de décembre à avril, et être reconduite chaque année. Dotée d’un comité d’organisation interministériel, la « saison de Dakar » était destinée aux touristes locaux et internationaux et devait participer à l’élaboration d’« une image de marque » pour le Sénégal11, en associant esthétisation de la nature et expositions artistiques d’envergure. En effet, elle se tenait pendant la saison sèche pour faciliter, en plus de la visite des expositions du Musée dynamique, les possibilités d’excursions dans les parcs. Aussi, le séjour d’Alfred et Christine Manessier, organisé par le gouvernement, ne se limita pas à Dakar où ils passèrent six jours, mais comprit aussi, du 29 au 31 mai 1976, la visite du parc national du Niokolo-Koba dans le sud-est du Sénégal12. Abandonnée rapidement – elle n’est évoquée qu’au début des années 1970 –faute peut-être de budget, la « saison de Dakar » témoignait de la volonté de façonner une image du pays qui mêlerait « tradition » et « modernité », « brousse » et « exposition » ou, selon les mots de Senghor, « enracinement » et « ouverture ».

Ainsi, à partir des archives privées d’Alfred Manessier, des témoignages de Christine Manessier et de Gérard Bosio et des périodiques de l’époque, cet article propose de replacer l’exposition Manessier de Dakar dans le contexte plus large des politiques artistique, environnementale et touristique menées depuis le début des années 1960 au Sénégal. En prenant comme point de départ la réception des abstractions paysagères de Manessier exposées à Dakar, il s’agira d’explorer comment ces politiques – dont le Musée dynamique était l’une des pierres angulaires – participent, en (re)nouant nature et culture, à la construction de la nation indépendante et à la projection de son image à l’étranger13.

L’exposition « Manessier » au Musée dynamique (1976)

Un « panorama » de l’œuvre de Manessier

Christine Manessier raconte que leur séjour dakarois se déroula dans des conditions exceptionnelles, probablement proches de celles qui étaient réservées aux chefs d’État étrangers. On les logea dans l’enceinte du palais présidentiel. Dîners et réceptions rythmèrent leurs journées14. La visite d’un artiste français de grande renommée à Dakar fut annoncée comme un véritable événement par le gouvernement sénégalais. Elle fut couverte par la presse nationale, notamment le quotidien Le Soleil, et l’exposition fut inaugurée par Senghor en personne et le ministre de la Culture, Alioune Sène. Organisé par le gouvernement sénégalais et soutenu par la Galerie de France15, l'événement se voulait, selon Gérard Bosio qui signa la préface du catalogue édité pour l’occasion, « un panorama de l’œuvre de Manessier où le public rencontrera[it] la diversité des disciplines, des techniques, des thèmes et des climats16 ». Du 28 mai au 27 juin 1976 furent exposées au Musée dynamique trente-six peintures, dont douze aquarelles, auxquelles s’ajoutaient neuf maquettes de vitraux, une tapisserie et des livres17. Plusieurs œuvres étaient des grands formats, certaines dépassant les deux mètres de large. L’exposition de Dakar était conforme à celles qui étaient organisées sur la scène artistique occidentale.

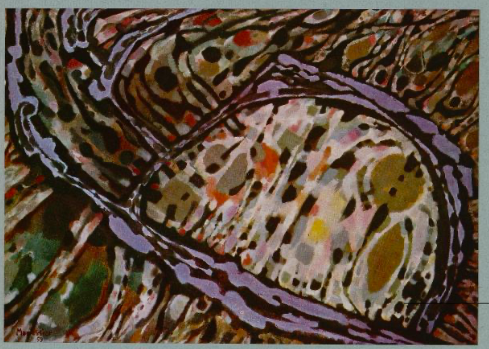

« Sans figure mais non sans sujet », les œuvres de Manessier exploraient depuis les années 1950 des thématiques variées dans un style qualifié de « non figuratif18 ». La Couronne d’épines, première œuvre listée et reproduite dans le catalogue, est datée de 1952 et témoigne du basculement du peintre vers cette forme de langage plastique19. Dans les œuvres qui suivent, et dans les autres œuvres reproduites dans le catalogue, ce passage vers une forme d’abstraction est tout à fait accompli, comme en témoigne La Montée de Moissac, deuxième œuvre de l’exposition, datée de 1959. Il est également particulièrement manifeste dans la tapisserie qui fut exposée à Dakar, La Joie (1967).

Figure 3. Alfred Manessier, La Montée de Moissac, 1959. © ADAGP / Succession Manessier.

Figure 4. La Joie, d’après une maquette d’Alfred Manessier, atelier Plasse-Le Caisne, tapisserie, 1969-1971, Le Beffroi Musée Boucher de Perthes – Manessier, Abbeville. © ADAGP / Succession Manessier. Photographie : Coline Desportes.

Manessier est célèbre pour sa peinture dite « sacrée », développée à la suite de son séjour à la Trappe de Soligny et son retour à la foi chrétienne en 194320. Plusieurs peintures présentées dans l’exposition dakaroise évoquent des thèmes chrétiens, comme La couronne d’épines déjà évoquée, Psaume (1962) ou encore La grande sainte Face (1963). L’introduction du catalogue du Musée dynamique, rédigée elle aussi par Gérard Bosio, désigne explicitement le peintre comme un « témoin de spiritualité », rapprochant ses toiles de « l’esthétique nègre traditionnelle » qui partage selon lui la même fascination pour « le sacré », dans un schéma discursif éprouvé21.

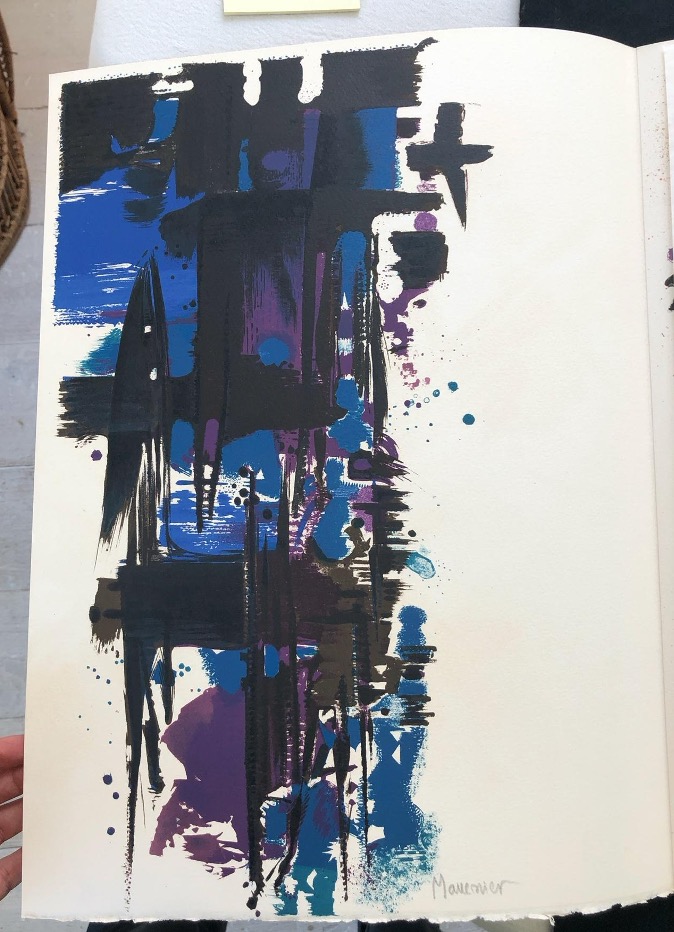

Senghor en effet s’était appliqué précédemment à rapprocher l’art « nègre » de chacun des artistes occidentaux exposés à Dakar22. Cependant, cette interprétation ne mentionne pas les explications de Manessier, qui affirme que sa peinture dite religieuse est avant tout liée à l’actualité. Ainsi, dans les années 1940, lorsqu’il peignait des Passions ou des vendredis saints, les tortures du Christ symbolisaient le contexte de l’Occupation nazie de la France23. Une partie importante des œuvres des années 1950 et 1960 est aussi intrinsèquement liée aux actualités politiques internationales, comme l’acharnement de la France pour conserver l’Algérie. Pourtant, l’un des points d’orgue de ce « panorama » était une œuvre née de la collaboration entre Manessier et Senghor, manifestement politique. Comme l’artiste français le relata plus tard, lorsqu’ils amorcèrent au début des années 1970 la préparation de l’exposition à Dakar, Senghor s’aperçut qu’ils avaient chacun réalisé une œuvre, respectivement une toile et un poème, en réaction à l’assassinat de Martin Luther King24. L’Hommage à Martin Luther King (1968) de Manessier est une huile sur toile de deux mètres de côté, dont l’abstraction gestuelle et la silhouette bleue, trouée d’un rouge sang, expriment avec force le choc et l’émotion de Manessier face à la mort violente du pasteur. Ainsi, les deux hommes décidèrent de construire ensemble « un monument » à Martin Luther King, un grand livre architectural qui aurait dû peser un « poids considérable25 » selon Manessier, mais qui ne vit finalement pas le jour26. Une salle entière de l’exposition avait été réservée à la présentation de ce projet commun, placé en regard de la peinture de Manessier de 1968, mais le discours de Senghor lors de l’exposition ne s’attarda pas explicitement sur les circonstances racistes de cet assassinat, bien qu’il évoquât « le blues nègre » et « l’amour chez le chrétien de gauche [Manessier] des peuples souffrants27 ».

Figure 5. Alfred Manessier, Hommage à Martin Luther King, avril 1968, huile sur toile, 230 x 200 cm, Musée national d’art moderne-Centre Pompidou. © ADAGP / Succession Manessier.

Pour l’historien de l’art Abdou Sylla, considérant les nombreux textes publiés avant et durant sa présidence, Senghor est le premier critique d’art de l’Afrique noire francophone28. Cette activité de critique ne peut être séparée de ses fonctions de chef d’État et de l’objectif du gouvernement sénégalais de créer un art contemporain national qui soit en même temps « négro-africain et du XXe siècle » comme l’avait écrit Senghor à Manessier en 196229. Dans l’allocution inaugurale qu’il prononce au Musée dynamique, intitulée « L’art de Manessier », Senghor ne s’appesantit pas sur le contexte historique et politique de la création de ces œuvres afin de mieux explorer leurs formes. Il souligne ainsi leur austérité « faite de deux couleurs seulement » et voit en elles le résultat d’un « accord conciliant » entre tachisme et cubisme30.

Figures 6 et 7. Alfred Manessier, deux illustrations de l’« Élégie pour Martin Luther King », dans L. S. Senghor, Élégies majeures, 1978, éditions Regard. © ADAGP / Succession Manessier. Photographies : Coline Desportes.

Enracinement et construction de la nation

Selon Senghor, les peintres de l’École de Paris étaient des « modèles » pour les artistes du Sénégal. Le séjour de Manessier à Dakar comprenait donc deux rencontres avec les étudiants des beaux-arts et avec des artistes sénégalais confirmés autour de son œuvre31. Par ailleurs, l’allocution de Senghor lors de l’exposition prit comme à l’accoutumée la forme d’une « leçon » qui leur était destinée. Dans cette « leçon » aux artistes sénégalais, son analyse porta essentiellement sur « l’enracinement » de Manessier32, une notion récurrente dans son discours sur l’art et l’identité. Comme auparavant pour Picasso, Chagall et Soulages – dont les origines « espagnole », « russe et juive » et « du Midi » furent rappelées33, Senghor insista sur les origines de « Français du Nord » de son invité et sur les supposées traditions stylistiques qui y sont associées. Il remarqua que Manessier, ayant assimilé son émotion, la « traduit en des tableaux français : équilibrés, harmonieux […] »34. Sa participation à l’exposition « Vingt jeunes peintres de tradition française » en 1941 fut également évoquée à plusieurs reprises et dans différents articles par les journalistes et Alioune Sène35. Cette interprétation forma également le cadre de la réception de certains des artistes emblématiques de « l’École de Dakar36 », notamment ceux qui furent mis en avant lors des salons nationaux des arts plastiques et de la grande exposition « Art sénégalais d’aujourd’hui » en 1974. À propos de Chérif Thiam, Philippe Sène, ou encore Amadou Seck, les critiques et les artistes eux-mêmes soulignaient en effet dans leurs œuvres, la mise en images de cosmogonies liées à leurs origines, qu’elles fussent diola, peule ou encore sérère37, incarnant cette conception de l’art comme enraciné dans des lieux et des traditions.

Le concept d’enracinement, qui revient à six reprises dans le discours d’inauguration de Senghor, est issu de ses lectures de jeunesse. Dans les années 1930, il fit la découverte de la littérature culturaliste identitaire, en particulier celle de Maurice Barrès38, et en conserva les concepts d’enracinement et de terroir. Cette vision de la création artistique s’inscrit dans un pan de l’histoire de l’art développé au XIXe siècle qui accompagna la naissance des États-Nations européens et selon lequel « le sang », la géographie et le climat avaient une part fondamentale dans la formation des identités nationales et des styles artistiques39. Senghor explique ainsi, lors de l’inauguration de l’exposition, que l’homme, « dans son activité générique de créateur, est toujours enraciné dans sa terre et son sang avant de l’être dans sa culture40 ». De la même manière, Gérard Bosio relève dans son introduction l’importance du « climat » dans le panorama des œuvres de Manessier exposées au Musée dynamique41. Ce discours sur la naissance des styles était encore répandu chez les historiens de l’art et les critiques français dans les années 1960. Comme l’écrit l’historien de l’art Éric Michaud, les formes artistiques étaient conçues comme naissant et se propageant par accouplement, croisement et métissage42. Senghor connaissait bien ces théories et citait par exemple dans ses écrits l’historien de l’art Élie Faure, lequel affirmait que l’art véritable naissait du mélange des races, qu’il hiérarchisait43. Toutefois, Senghor tentait d’en neutraliser la charge raciste et coloniale en niant la prétendue supériorité de certaines cultures sur d’autres. Il mobilisait ces théories, toujours couramment invoquées dans le champ de la critique d’art française, dans le cadre d’un projet émancipateur qui en prenait le contrepied. Au contraire de ces discours qui postulaient la domination de certaines écoles artistiques nationales sur d’autres – en particulier celle de « l’École de Paris44 » – Senghor affirmait que toutes les cultures se valaient et qu’elles étaient complémentaires45, destinées à former ensemble une « Civilisation de l’Universel », notion inspirée par le philosophe jésuite Pierre Teilhard de Chardin46. Cette logique de la complémentarité de cultures originales et singulières faisait écho au projet fédéraliste qu’il porta à partir des années 1950, censé permettre la décolonisation tout en maintenant l’union entre la France et ses anciennes colonies d’Afrique de l’Ouest47. Elle fut également la matrice de « l’École de Dakar48 », qui reposait sur l’idée d’une symbiose de techniques artistiques importées d’Europe et de traditions culturelles locales. La critique d’art et la diplomatie artistique déployées à partir du Musée dynamique constituaient donc un terrain supplémentaire – avec la poésie et la politique – pour affirmer l’existence et l’égale valeur de ce que Senghor définissait comme une culture noire. En conclusion de son discours, il insista sur le fait que les peintres de « l’École de Paris » du début du XXe siècle – dont Manessier était implicitement le successeur – s’étaient inspirés des arts de l’Afrique49.

Figure 8. Senghor et Manessier dans l’exposition, Alioune Sène en arrière-plan, 1976, archives Manessier (droits réservés).

La leçon qu’il tirait de l’œuvre de Manessier ne s’appuie pas sur les propos de l’artiste mais sur sa propre interprétation. En effet, l’universel était également l’une des préoccupations de Manessier, lui aussi grand admirateur de Teilhard de Chardin, cité à plusieurs reprises dans leur correspondance et dans les textes du catalogue. Cependant, Manessier affirmait en 1974 ne pas voir l’intérêt de « nationaliser » la peinture et expliquait ne pas se situer dans « une tradition française », mais dans la « tradition picturale », « la seule… celle qu’unit un fil ininterrompu des grottes d’Altamira ou de Lascaux jusqu’à nous50. » Cette insistance du président sénégalais et de son ministre sur l’appartenance de Manessier à une « tradition française », renouvelée par les moyens du « monde moderne », résulte à la fois d’une adhésion à l’un des récits dominants de l’histoire de l’art, celui des écoles et des styles nationaux homogènes, puissants instruments identitaires, et d’une revendication postcoloniale d’échanges et de rencontres culturelles et artistiques, d’égalité des cultures et de refus de l’assimilation. Ainsi, l’exposition Manessier à Dakar se voulait partie prenante d’une scène artistique internationale dont les organisateurs maîtrisaient le vocabulaire autant que les enjeux d’influence.

« J’emmène […] Manessier en brousse51 » : peintures de paysages et tourisme de vision

Réception des paysages de Manessier à Dakar : retour postcolonial à la nature

En plus des œuvres religieuses et politiques, l’exposition de Dakar proposait une part importante d’œuvres évoquant des lieux, comme La Forêt (1967), Paysage esquimau (1968), Flot en baie de Somme (1969), Paysage canadien (1972). S’attardant sur ces nombreuses œuvres de Manessier inspirées par son environnement naturel, Senghor les rattache à trois périodes associées à des espaces : « nordique », « Méditerranéenne », et la période « actuelle » qui débuta par un voyage au Canada52. Manessier y travaillait les variations de lumière, les effets de transparence des flots, ou au contraire de densité de la flore.

Si le langage de l’Universel chez Senghor emprunte à sa bibliothèque coloniale53, son discours sur la nature puise largement dans son éducation sérère. Selon Senghor, ce sont les environnements végétaux et animaux qui fondent le caractère des peuples54. À propos de ces abstractions paysagères, Senghor et Bosio insistent sur les convergences entre la nature et l’homme, le monde extérieur et le monde intérieur, le monde sensible et le monde invisible55. Dans la société sérère56 dans laquelle a en partie grandi Senghor, on croit à la coexistence des mondes humain et surnaturel57, et à une énergie, une « force vitale58 » qui, circulant entre les espèces, comme l’écrit Lilyan Kesteloot, soumet tout être à l’influence nocive ou bénéfique de son parent, son voisin, des esprits présents dans les végétaux, les minéraux et les animaux59.

Si dans ses écrits, Senghor décrit un univers négro-africain « sans couture60 », affirmant l’harmonie et les liens entre l’Homme et son milieu, il fait également le constat d’une désunion due à la modernité occidentale qui a produit une compréhension erronée de la nature. Contre ce qu’il appelle la « fin blanche61 », il prône le retour à l’émotion, à l’intuition, et fait l’éloge du lien interrompu entre nature et culture, qu’il souhaite renouer62. Pour le président sénégalais, deux leçons – explicitement destinées aux artistes du Sénégal – devaient donc être retenues de l’œuvre de Manessier et en particulier de ses abstractions paysagères : d’une part, que la foi religieuse est une source de la création, d’autre part, qu’il ne faut pas tourner le dos à la nature, sans toutefois chercher à l’imiter.

En écho à cette lecture senghorienne de l’art de Manessier, amplifiée par le texte introductif de Gérard Bosio, le ministre de la Culture Alioune Sène, dans son allocution précédant celle du président, formulait l’espoir que le voyage de Manessier au Sénégal puisse l’inspirer :

Mais, avant de terminer, nous voudrions formuler un souhait. En effet, Manessier, ces dernières années, s’est largement inspiré des paysages aussi opposés que ceux de la baie de Somme, aux limites de la Flandre, puis de l’Espagne éclatante de lumière. Nous souhaitons donc, Maître, que la terre d’Afrique vous apporte, à son tour, une expérience profonde et qu’elle donne à votre sensibilité tout ce qu’elle tient en elle et qu’elle offre généreusement à ceux qui savent la voir et l’aimer63.

Énoncé depuis le Musée dynamique, ce vœu sonna comme une invitation implicite à représenter les paysages du Sénégal postcolonial. Au-delà de l’exercice d’ekphrasis et de préconisations artistiques autour de l’exposition Manessier au Musée dynamique, l’invitation formulée par le président et son ministre de la Culture à prêter attention aux lieux et aux paysages, fut peut-être motivée par d’autres enjeux et aspirations.

Peindre le territoire sénégalais pour renforcer sa souveraineté ?

Plusieurs hypothèses peuvent éclairer les motivations de l’invitation faite à Manessier de figurer les paysages du Sénégal. À partir du XIXe siècle, le paysage devient un outil courant d’ancrage identitaire et/ou de construction nationale dans la littérature, la peinture et la géographie politique en Occident64. Les peintures de paysages furent aussi l’une des spécialités des artistes coloniaux et contribuèrent à cartographier l’Empire autant qu’à soutenir le projet colonial, par sa mise en images65. Comme l’expose le spécialiste en études littéraires Xavier Garnier, des écrivains anticolonialistes, et notamment Senghor, se sont également appuyés sur la puissance des lieux pour tenter de défaire les territorialités impériales à travers la littérature et la poésie66. Ainsi, les arts visuels s’adjoignent logiquement à cette mission.

Cette interrelation entre le paysage, le territoire – compris ici comme un espace délimité par des frontières et sous la souveraineté de l’État – et la nation, s’impose dès la première page du catalogue de l’exposition « Art contemporain du Sénégal », accueillie à la Art Gallery of Hamilton en 197967.

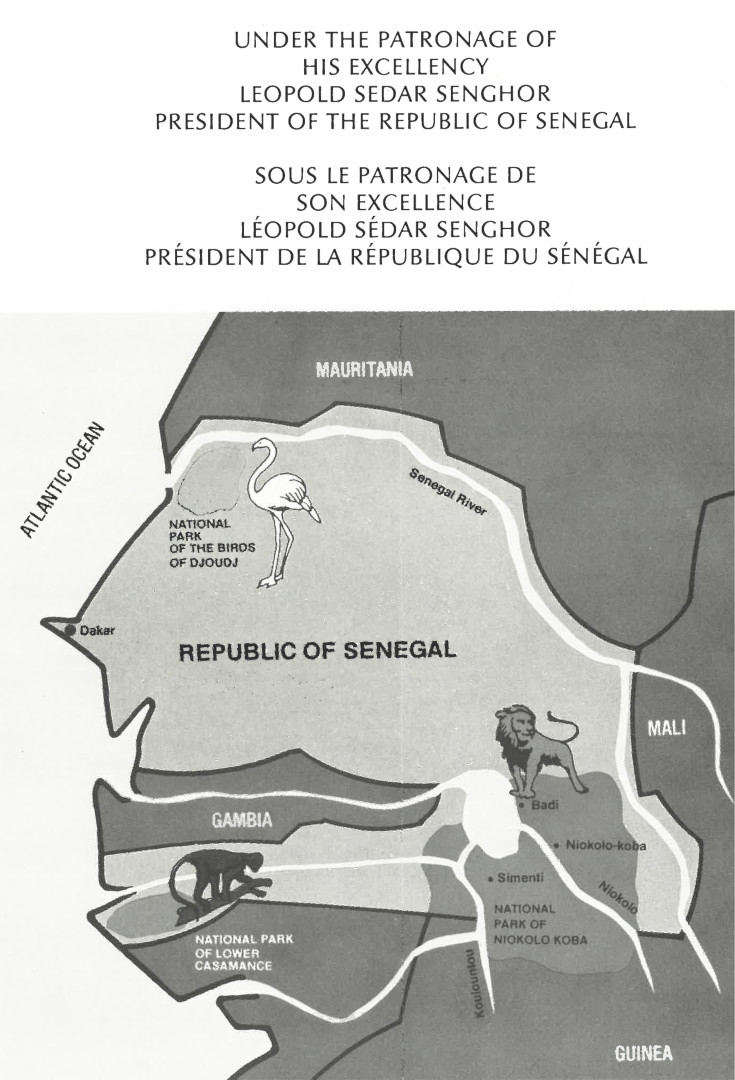

Figure 9. Première page du catalogue de l’exposition « Contemporary Art of Senegal », Art gallery of Hamilton, Canada, 1979.

À la manière des expositions nationales orchestrées par les pays occidentaux, cette exposition – qui fit une étape en Amérique du Nord après Paris en 1974 – manifestait sur la scène artistique internationale l’existence d’un art présenté comme sénégalais. La première page du catalogue montre les contours du Sénégal, où les seuls éléments figurés sont trois parcs : le parc national du Djoudj, le parc national de la Basse-Casamance et le parc national du Niokolo-Koba, chacun étant associé à un animal « sauvage68 ». De 1954 à 1976, six parcs nationaux furent ainsi créés au Sénégal et devinrent petit à petit des métonymies de la nature africaine. Cette cartographie destinée à faire connaître le Sénégal auprès des visiteurs internationaux témoigne de l’importance donnée à ces espaces dans la représentation de la nation et de ses ressources. Ces dernières étaient aussi bien « naturelles » (les parcs), que « culturelles », l’incarnation en étant l’exposition elle-même.

Les artistes français au Musée dynamique, des touristes d’exception ?

En effet, le Sénégal menait depuis le début des années 1960 des politiques environnementales et touristiques qui s’appuyaient notamment sur la création d’un réseau de parcs nationaux et de réserves. Comme il l’affirma à André Malraux en marge du Festival mondial des arts nègres en 1966, Senghor souhaitait revenir à un état de la nature supposément antérieur à la colonisation pour « refaire l’unité de l’homme et du monde, de la nature et du surnaturel69 ». La création de parcs s’inscrivait sans doute dans ce dessein, autant que dans la recherche de légitimité offerte par une adhésion aux politiques internationales de protection de la nature, qui permirent, comme l’a démontré l’historien Guillaume Blanc, de faire reconnaître les actions de ces nouvelles nations à l’étranger70. Le principe de ces espaces, anciennes réserves de chasse coloniale devenues parcs nationaux, fut inventé pendant la colonisation puis perpétué par une grande partie des dirigeants postcoloniaux sur le continent. Il repose sur l’idée que les populations qui avaient pourtant pris soin des lieux durant des décennies voire des siècles, menaçaient désormais leur environnement et devaient en être expulsées71. Le cas particulier du Sénégal ne se présente ici que comme la déclinaison d’une logique qui prévalut ailleurs sur le continent72.

Cependant, comme le note Guillaume Blanc, la prise en compte d’une continuité entre les temps coloniaux et postcoloniaux ne suffit pas à expliquer pourquoi des politiques de la nature élaborées en contexte colonial continuèrent à être mises en œuvre après les Indépendances. En effet, on peut constater qu’au-delà d’une volonté sans doute sincère de sauvegarde73, Senghor insistait sur la corrélation entre la défense de la nature et la défense du Sénégal :

Il est temps de faire aboutir cet état d’esprit pour aboutir à une prise de conscience collective sur l’intérêt culturel, scientifique ou plus simplement esthétique de la nature africaine. Défendre la nature de notre pays, c’est défendre notre authenticité et notre patrimoine culturel74.

Cette politique, conforme à celles alors prônées par les organisations environnementales et culturelles supranationales, renforçait l’image du Sénégal comme État-Nation indépendant. Mais en visant la restauration de la nature, elle s’inscrivait plus largement dans le dessein de participer en tant que nation spécifiquement africaine à la « Civilisation mondiale de l’Universel » que Senghor appelait de ses vœux. En 1978, il affichait l’objectif de faire renaître à travers les parcs l’Africa portentosa, « Afrique prodigieuse », cadeau que le Sénégal faisait à l’humanité75.

Cette politique dite conservationniste76 peut également être perçue, comme l’écrit l’historienne de l’art Anne Lafont à propos de la mise en parc du continent, comme un processus d’« empaysagement » de la nature, qui façonne et fige l’environnement dans une image idéalisée77. Les parcs sont régulièrement mis en avant dans l’argumentaire commercial du tourisme78 et des supports pour le développement d’un tourisme dit « de vision79 ». Au-delà de la restauration de la nature africaine, l’argument développementiste était régulièrement invoqué. La nature y était systématiquement associée à l’idée de modernité, incarnée par exemple par les équipements confortables destinés aux touristes des parcs, comme l’aéroport et la climatisation. Cette combinaison devait donc projeter l’image d’un Sénégal ayant réussi son passage à la modernité, sans pour autant corrompre ses traditions ni menacer l’équilibre du milieu.

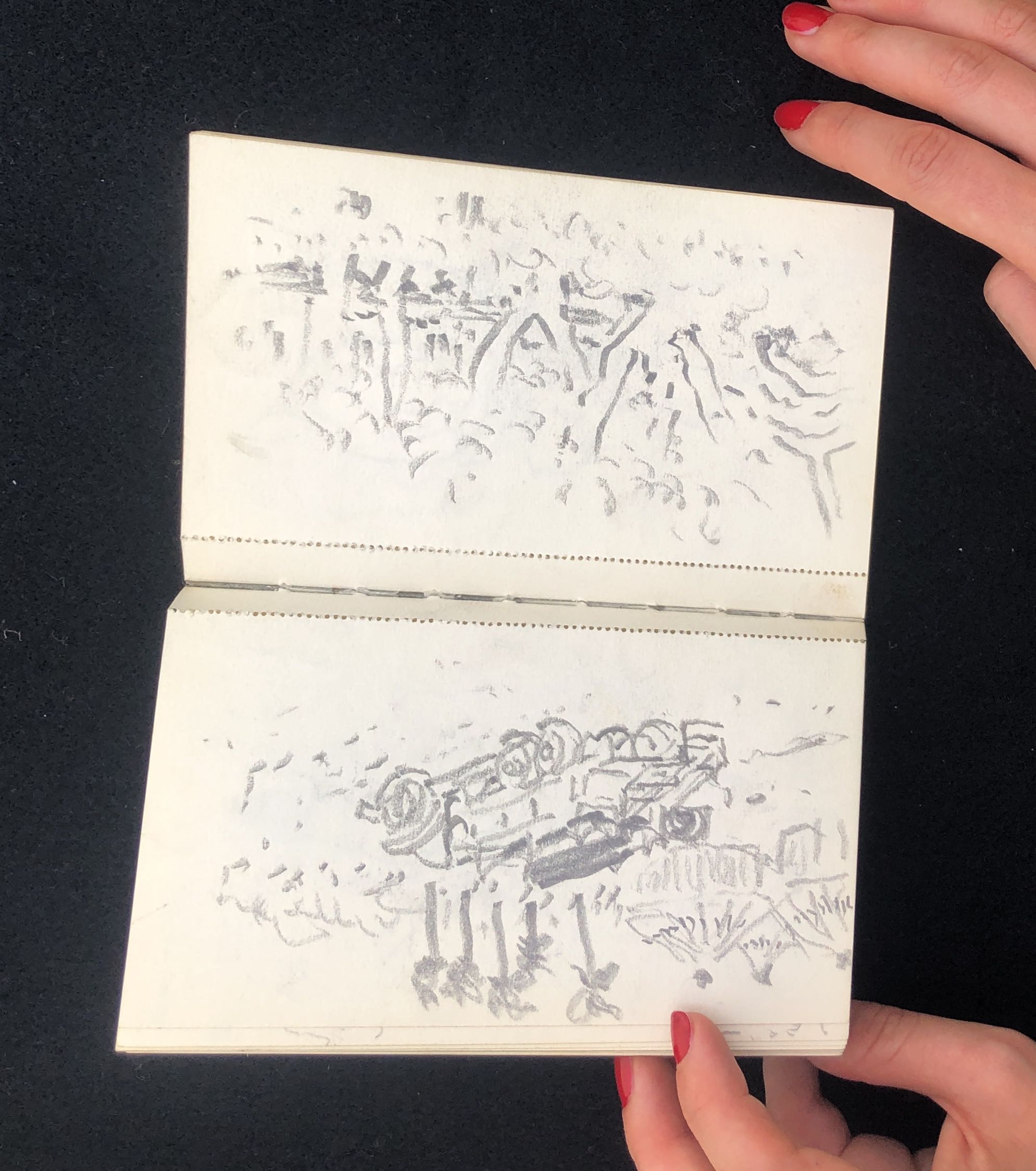

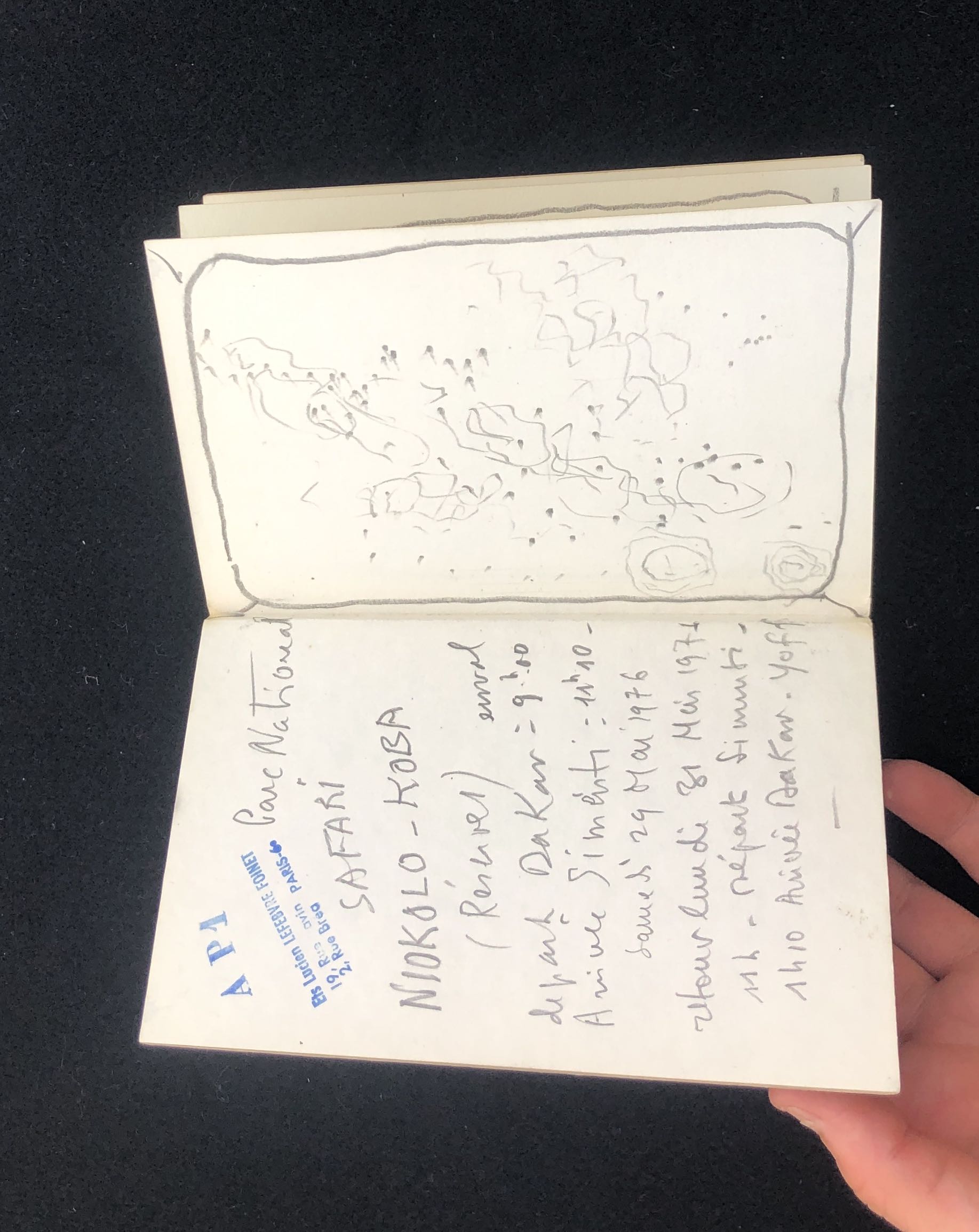

Figure 13. Carnet d’Alfred Manessier, voyage au Sénégal, 1976, archives Manessier, Abbeville. © ADAGP / Succession Manessier. Photographie : Coline Desportes.

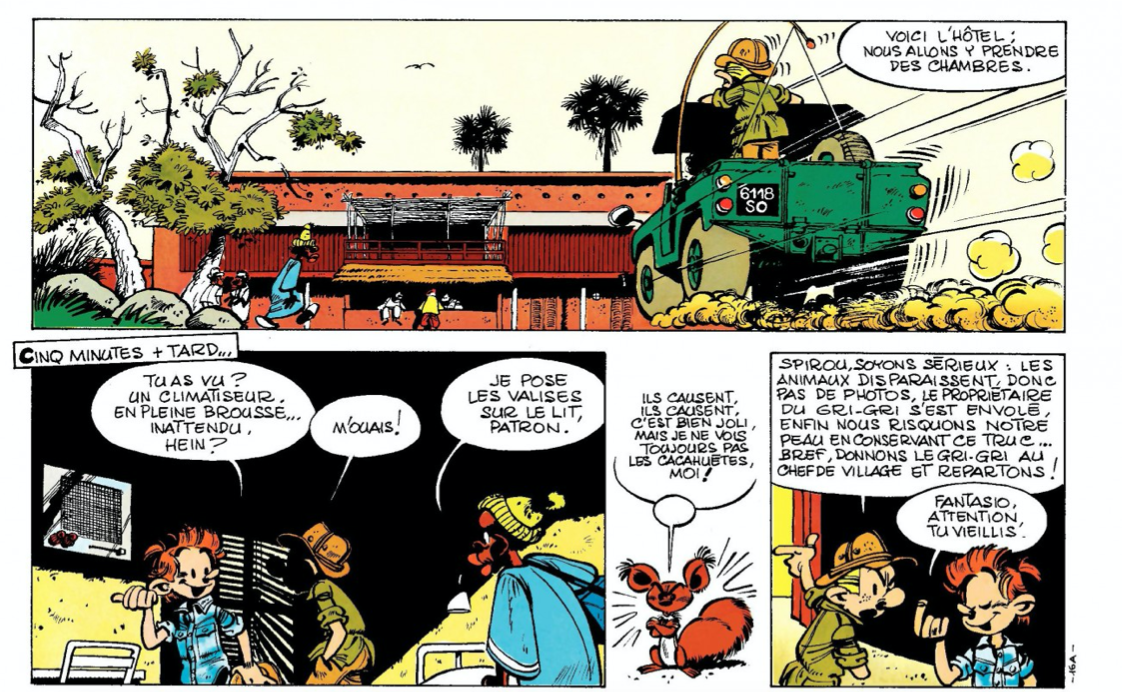

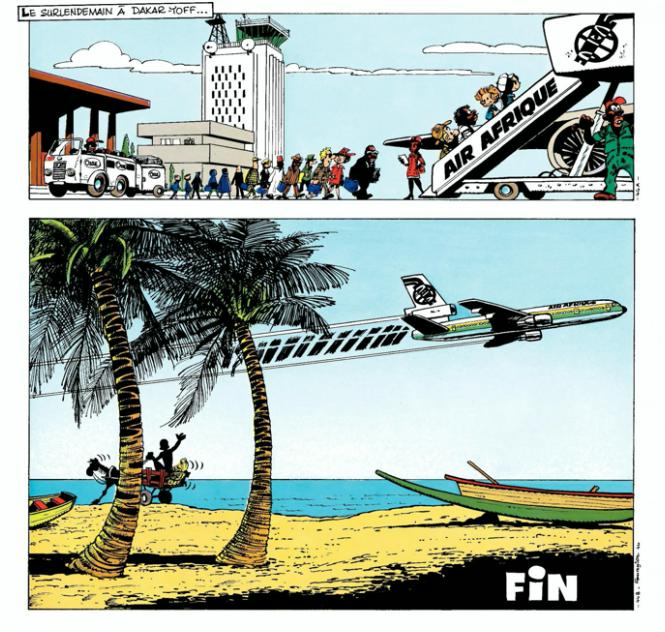

Figures 11 et 12. Deux planches extraites du Gri-gri du Niokolo-Koba, Jean-Claude Fournier, 1974, Dupuis.

À l’initiative du directeur du Bureau des parcs nationaux du Sénégal, le Français André-Roger Dupuy, qui s’employait à faire connaître le parc du Niokolo-Koba à l’étranger, la faune « sauvage » et le caractère présenté comme mystique de ses habitants avaient été mis en images quelques années auparavant dans le tome 25 des aventures des héros de bande-dessinée Spirou et Fantasio, Le Gri-gri du Niokolo-Koba80 (1974). On y perçoit également la modernité du pays, pourvu d’hôtels climatisés et d’un aéroport dernier cri. C’est dans ce parc que les Manessier furent accueillis. Avant eux, Pierre Soulages avait visité la Casamance en 1974, dont le parc national avait été inauguré en 1972. Gérard Bosio fut dans les deux cas chargé de guider les artistes : « j’emmène Soulages, j’emmène Manessier en brousse […]81 ». Randonnée sur un pont suspendu, observation des animaux et repos dans le campement, le parc tint toutes les promesses que les touristes internationaux de l’époque pouvaient espérer d’un voyage en Afrique, tel que le vantaient les campagnes de publicité sénégalaises. L’étude du circuit réservé aux peintres, conçu par les autorités sénégalaises, permet de saisir combien le tourisme et l’exploitation de ressources « naturelles » participèrent à la redéfinition de la modernité entreprise par le gouvernement. Le Sénégal se présentait comme capable d’accueillir de grandes expositions monographiques dignes des institutions muséales des pays occidentaux, accompagnées des discours sophistiqués de Senghor prononcés en français à destination élitaire et internationale. Parallèlement, le pays faisait la promesse d’une nature « sauvage » à même de ressourcer les visiteurs internationaux. Sans doute le vœu énoncé au Musée dynamique de voir Manessier peindre (et exposer) le territoire nouvellement indépendant était-il sincère, mais il est encore plus probable que le gouvernement sénégalais eût souhaité soumettre à la vue de ce grand artiste, transformé pour l’occasion en touriste d’exception, les richesses naturelles et culturelles d’un État postcolonial souverain.

Épilogue : «Traduire les lumières africaines»

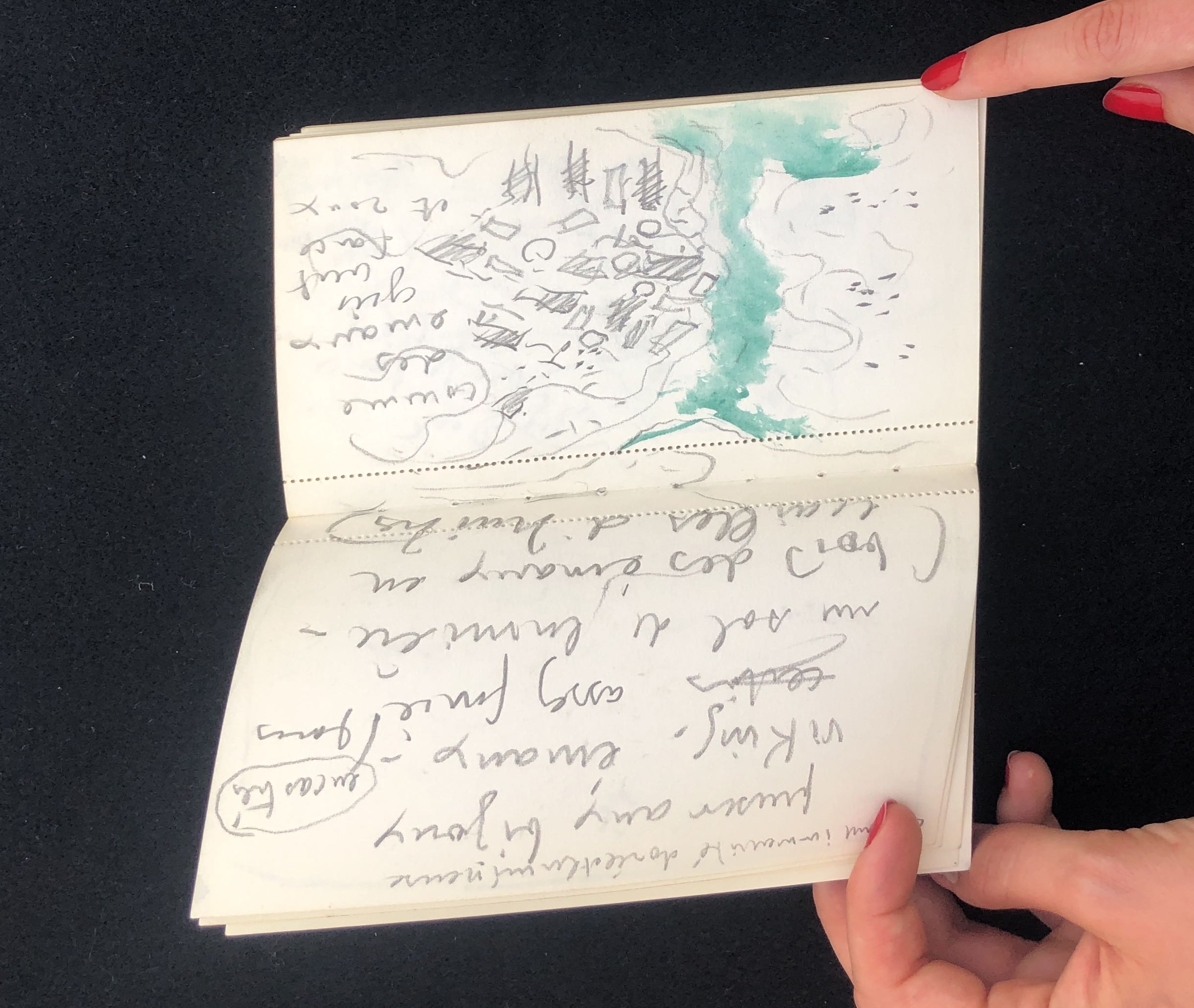

Figure 10. Carnet d’Alfred Manessier, voyage au Sénégal, 1976, archives Manessier, Abbeville. © ADAGP / Succession Manessier. Photographie : Coline Desportes.

Manessier ne concevait pas ses abstractions paysagères comme une affirmation identitaire. Comme l’écrit l’historienne de l’art Sylvie Couderc, « Manessier n’est pas l’auteur d’une vision idéalisée et purement intellectuelle du paysage […] Il a surtout cherché à inscrire la pérennité de ses émotions […] » et « s’est attaché à faire surgir, de l’intérieur même de la nature et de façon à la fois concrète et sensorielle, un état du monde […]. » Son travail se concentrait sur la matérialité picturale, visant à produire une peinture lumineuse. Il ne peignait pas sur le motif, mais à partir de ses réminiscences82. Pour la plupart de ses peintures de paysages, le peintre faisait en effet appel à sa mémoire, mêlant images, ressentis et souvenirs que la pratique du dessin l’aidait à fixer83.

Au Sénégal, Manessier fut particulièrement marqué par les espaces qu’il découvrit depuis les airs, dont il esquissa et annota les reliefs au crayon dans un petit carnet à croquis, aujourd’hui conservé par sa fille. Il avait pris cette habitude au début des années 1960 afin de traduire ses impressions face aux paysages qu’il contemplait en voyage84. Au fil des feuillets se déploie la trajectoire du petit avion qui le mena au Niokolo-Koba, survolant des « paysages en or et sel ?! », « le fleuve Gambie, fleuve gris bleu pâle », « l’immensité beige dorée/doux pelage de félin » et « les points des baobabs ». Dans les yeux de Manessier, les villages étaient des « émaux blancs nacrés encastrés dans un paysage pelage de félin lumière85 ». Les quelques pages consacrées à ce parc donnent un aperçu de la faune et de la flore que le peintre et sa fille ont découvertes, emmenés par leurs guides. La majorité des notes semble toutefois avoir été prise par Manessier à bord de l’avion, dont la perspective offre des similitudes avec celle qu’il adoptait dans certaines de ses peintures inspirées de paysages français. Dans ses carnets, ces croquis accordent la même attention aux lumières et aux teintes, à travers des formes délimitées, « émaux encastrés86 » dans lesquels devaient s’épanouir ensuite les jeux de couleurs et de transparence. Lors du vol retour, les notes sur les couleurs et les tons se font encore plus précises, comme pour mieux les reproduire plus tard. L’artiste fut particulièrement marqué par les salines, peut-être écho lointain des marais de la Somme, qu’il décrivit ainsi : « lumière + lumière + lumière + sel + terre blanche + ocre claire + eau gros vert claire + claire + lumière + lumière + lumière… extraordinaire paysage les salines87 !!! »

À la fin de sa vie, peu de temps avant son tragique accident, Manessier confia à sa fille Christine qu’ayant achevé le grand programme de ses travaux, en particulier la commande des vitraux pour l’Église du Saint-Sépulcre d’Abbeville, il allait enfin pouvoir « traduire ces lumières africaines…88 ». Sa mort brutale ne lui laissa malheureusement pas l’occasion de transformer en tableaux ses souvenirs du Sénégal.

Figure 14. Carnet d’Alfred Manessier, voyage au Sénégal, 1976, archives Manessier, Abbeville. © ADAGP / Succession Manessier. Photographie : Coline Desportes.

-

Sur les nombreuses questions de définition de l’« École de Paris », voir en particulier les travaux de Natalie Adamson : Painting, Politics and the Struggle for the École de Paris, 1944–1964, Routledge, 3 octobre 2016 ; « "The Serpent Eats Its Tail" : Avant-Garde and Arrière-Garde in Paris, 1943-1953 », dans Sascha Bru, Jan Baetens, Benedikt Hjartarson, Peter Nicholls, Tania Ørum et Hubert van den Berg (éd.), Europa ! Europa ?, Walter de Gruyter, 2009, p. 72-93. La « nouvelle école de Paris » ou « seconde école de Paris » désigne couramment les artistes émergeant après la Seconde Guerre mondiale, dont la majorité se tourne vers l’abstraction. ↩

-

Archives privées d’Alfred Manessier, Abbeville, dossier Sénégal (ci-après désignées « archives Manessier »). Lettre de Léopold Sédar Senghor à Alfred Manessier, 9 janvier 1962. La lettre est confiée aux bons soins de Paul Flamand, éditeur au Seuil, qui fut probablement celui qui mit les deux hommes en contact. Les éditions du Seuil ont édité dans les années 1960 et 1970 une anthologie des textes de Senghor en plusieurs volumes, sous le titre Liberté. ↩

-

Archives Manessier, ibidem. ↩

-

Les archives privées de Marc Chagall et de Jean Lurçat contiennent la trace de ces invitations infructueuses, formulées à la même époque. ↩

-

Elizabeth Harney, « “Les Chers Enfants” sans Papa », Oxford Art Journal, vol. 19, nᵒ 1, 1996, p. 42-52. ↩

-

Le soft power est ici envisagé comme un concept englobant les différentes stratégies diplomatiques culturelles visant à acquérir ou à renforcer l’influence des acteurs qui les déploient. Sur ses redéfinitions et notamment l’usage du soft power par les pays dits périphériques, voir Sylvia Dümmer Scheel, Charlotte Faucher et Camila Gatica Mizala (éd.), Soft Power Beyond the Nation, Georgetown University Press, 2024. Sur le soft power de L. S. Senghor et en particulier sa volonté d’impliquer la France dans son agenda politique et culturel, voir Joshua I. Cohen, « Locating Senghor’s École de Dakar : International and Transnational Dimensions to Senegalese Modern Art, c. 1959–1980 », African Arts, vol. 51, no 3, 25 août 2018, p. 10-25 ; Coline Desportes, « Picasso en Nigritie. L’exposition Picasso à Dakar (1972), l’occasion d’une relecture stratégique du primitivisme par Léopold Sédar Senghor », dans Maureen Murphy et Mamadou Diouf (éd.), Déborder la négritude. Les arts à Dakar à partir des années 1960, 2020 ; Coline Desportes, « Négociations et “influence” sur le terrain des arts : un échange d’objets entre la France et le Sénégal dans les années 1960 », Politique africaine, vol. 165, no 1, 2022, p. 95-115 ; Mamadou Diouf, Sarah Frioux-Salgas et Sarah Ligner (éd.), Senghor et les arts. Réinventer l’universel : exposition, Paris, musée du quai Branly-Jacques Chirac, 2023 ; Maureen Murphy, L’Art de la décolonisation : Paris-Dakar, 1950-1970, 2023 ; Coline Desportes, « The Construction of a Senegalese Soft Power under Senghor : Art, Métissage, and Decentering », dans Sylvia Dümmer Scheel, Charlotte Faucher et Camila Gatica Mizala (éd.), Soft Power Beyond the Nation, op. cit. ↩

-

Archives Manessier, note de Manessier datée du 7 septembre 1987. ↩

-

Ibid. Gérard Bosio fut recommandé à Senghor par Georges Pompidou. Il travailla à ses côtés une dizaine d’années, de 1968 à la fin des années 1970. Manessier le désigne dans cette note comme le « secrétaire » de Senghor, témoignant de la proximité de leurs liens. Voir dans ce numéro l’entretien de Gérard Bosio avec Coline Desportes. Voir aussi M. Murphy, L’Art de la décolonisation, op. cit. ; Coline Desportes et Claire Riffard, entretien avec Gérard Bosio à paraître dans Continents manuscrits, 2024 ; Coline Desportes, L’exposition itinérante « Art sénégalais d’aujourd’hui ». Le regard de la France sur l’École de Dakar, mémoire de master, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2016 ; Coline Desportes, Les expositions Chagall, Picasso et Soulages au Musée dynamique de Dakar, mémoire de master, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2018. ↩

-

Je remercie amicalement Christine Manessier qui m’a accueillie à Abbeville. Depuis 1985, elle se consacre à la sauvegarde et à la mise en valeur des œuvres de son père et de ses archives. J’ai décrit le dossier consacré au séjour de Manessier au Sénégal pour la cartographie en ligne des archives de L. S. Senghor, coordonnée par Céline Labrune-Badiane et Mohamadou Moustapha Sow dans le cadre des activités du groupe international Senghor (Item/Université Cheikh Anta Diop) : https://eman-archives.org/Cartomac/items/show/130. ↩

-

Instituée par décret, la « saison de Dakar » est d’abord évoquée lors de l’inauguration de l’exposition Picasso au Musée dynamique en 1972, puis en 1973, dans un numéro « Spécial tourisme » de Sénégal d’aujourd’hui et dans le rapport produit par Mamadou Seyni Mbengue pour l’Unesco, à propos de la politique culturelle au Sénégal. ↩

-

Sénégal d’aujourd’hui, op.cit., p. 86. ↩

-

Archives Manessier, programme du séjour de monsieur Alfred Manessier. ↩

-

J’explore d’autres mobilisations de la « nature » par le gouvernement et par certains artistes du Sénégal dans ma thèse en cours à l’École des hautes études en sciences sociales, sous la direction d’Anne Lafont. ↩

-

Entretien de l’autrice avec Christine Manessier, juillet 2023, Abbeville. Le programme semblait bien balisé mais leurs hôtes se plièrent toutefois aux souhaits qui s’en écartaient, y compris quand Christine demanda à visionner le film Xala, ouvertement critique du régime de Senghor, qu’il accusait de néocolonialisme, alors qu’elle n’avait pas connaissance de la charge virulente de l’œuvre. Dans ce film réalisé par Ousmane Sembène en 1975 et basé sur son roman paru en 1973, plusieurs scènes constituent des critiques explicites des supposées allégeances de la bourgeoisie dirigeante sénégalaise à l’ancien colonisateur. Archives Manessier, programme imprimé du séjour. ↩

-

La Galerie de France, créée en 1942, fut l’une des plus importantes galeries parisiennes du XXe siècle, en particulier pour les peintres de l’abstraction lyrique et de la non-figuration. Elle présenta des œuvres de Manessier dès sa première exposition. Senghor, à l’époque de sa députation, fréquentait régulièrement la Galerie de France, 3 rue du Faubourg-Saint-Honoré, sise à proximité de l’Assemblée nationale. ↩

-

Gérard Bosio, introduction du catalogue d’exposition Manessier, Musée dynamique de Dakar, 1976, non paginé. ↩

-

Voir le catalogue de l’exposition. ↩

-

Je reprends ici une expression de Martine Martin. Oscillant entre la figuration et l’abstraction à partir de 1943, Manessier use d’un vocabulaire formel non illusionniste mais « à fortes connotations évocatrices », selon les mots de Pierre Encrevé. La « non-figuration » est l’une des formules retenues par la critique pour qualifier la peinture de Manessier. Voir Martine Martin, « Alfred Manessier, peintre engagé ? » dans Alfred Manessier, le tragique et la lumière (1937-1989), Illustria, 2012, p. 25. ↩

-

Voir le catalogue de l’exposition. ↩

-

Voir Martine Martin, Manessier : œuvres de 1935 à 1960, thèse de doctorat en histoire de l’art, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1983 ; Pierre Encrevé, Manessier, catalogue d’exposition itinérante organisée par l’Espace lyonnais d’art contemporain, 1988 ; Louis Marin, « Manessier ou comment le religieux fait peinture », catalogue de l’exposition « Alfred Manessier » au Grand Palais, 1992-1993, p. 21-28. ↩

-

G. Bosio, introduction au catalogue Manessier, op. cit. ↩

-

Voir C. Desportes, « Picasso en Nigritie. L’exposition Picasso à Dakar (1972), l’occasion d’une relecture stratégique du primitivisme par Léopold Sédar Senghor », op. cit., 2020 ; Les expositions Chagall, Picasso et Soulages au Musée dynamique de Dakar, op.cit., 2018. ↩

-

« Entretien avec Pierre Encrevé », Manessier 1970-1974, catalogue d’exposition à la Galerie de France, p. 18. ↩

-

Cet épisode est relaté par Manessier dans la note de 1987, voir la note 7. ↩

-

Note citée, 1987. ↩

-

Manessier illustra l’élégie composée par Senghor, publiée en 1978 aux éditions Regard. Cette maison genevoise publie en 1978 une édition qui comprend six élégies illustrées par Hans Hartung, Zao Wou Ki, Alfred Manessier, Vieira da Silva, Pierre Soulages et Étienne Hadju, autant de peintres que Senghor admirait particulièrement. ↩

-

Cette allocution est publiée sous le titre « L’art de Manessier » dans la revue Éthiopiques, n° 8, 1976, p. 60-66. On en trouve une copie dactylographiée dans les archives Manessier à Abbeville. ↩

-

Abdou Sylla, « Senghor et les arts plastiques », Éthiopiques, revue négro-africaine de littérature et de philosophie, 2002. ↩

-

Lettre citée à la note 2. ↩

-

L. S. Senghor, « L’art de Manessier », op.cit. ↩

-

Archives Manessier, programme du séjour de monsieur Alfred Manessier. ↩

-

« Enracinement, ai-je dit, de l’ethnie nordique dans la terre des Pays-Bas […] », L’art de Manessier, op.cit. ↩

-

Voir C. Desportes, « Picasso en Nigritie. L’exposition Picasso à Dakar (1972), l’occasion d’une relecture stratégique du primitivisme par Léopold Sédar Senghor », op. cit., 2020. ↩

-

Souligné par l’autrice. Citation extraite de son allocution, p. 64, selon la pagination d’Éthiopiques. Plus loin, il parle de « génie français ». ↩

-

Cette exposition est citée dans l’éditorial de la rubrique « Arts et Lettres » dans Le Soleil du 29 mai 1976 et lors du discours d’Alioune Sène, reproduit dans le même journal. Alioune Sène, « L’abstraction, la chance des artistes », Le Soleil, 29 mai 1976. Elle est également citée dans Alioune Sène, « L’exposition Manessier va quitter les cimaises », Le Soleil, 4 juin 1976, et dans l’allocution de Léopold Sédar Senghor, « L’art de Manessier », op. cit. Il existe une ancienne et longue controverse à propos de cette exposition, dont le caractère subversif de défense d’une ligne « dégénérée » de l’art fut mal compris dans le contexte de l’Occupation et après, allant jusqu’au soupçon de collaboration. Voir Laurence Bertrand Dorléac, L’Art de la défaite (1940-1944), Paris, Éditions du Seuil, 2010, p. 355-366. ↩

-

Cette expression désigne les peintres sénégalais actifs lors des deux décennies de sa présidence, de 1960 à 1980, qui, sans nécessairement se mettre au service de son idéologie, ne remirent pas directement en question son patronage et en bénéficièrent. Voir J. Cohen, « Locating Senghor’s École de Dakar : International and Transnational Dimensions to Senegalese Modern Art, c. 1959–1980 », op. cit., voir aussi Ima Ebong, « Negritude : between mask and flag. Senegalese cultural ideology and the École de Dakar », dans Africa explores : 20th century African art, 1991, p. 198-209. Elizabeth Harney, In Senghor’s Shadow : Art, Politics, and the Avant-Garde in Senegal, 1960-1995, 2004 ; Joanna Grabski, « Painting Fictions/Painting History : Modernist Pioneers at Senegal’s École Des Arts », African Arts, vol. 39, nᵒ 1, 2006, p. 38-94 ; « The École des Arts and Exhibitionary Platforms in Postindependence Senegal », dans A Companion to Modern African Art, 2013, p. 276- 293 ; M. Diouf et M. Murphy (éd.), Déborder la négritude, op. cit. ; M. Diouf, S. Frioux-Salgas, S. Ligner (éd.), Senghor et les arts, op. cit. ; M. Murphy, L’Art de la décolonisation, op. cit. ; C. Desportes, « The Construction of a Senegalese Soft Power under Senghor : Art, Métissage, and Decentering » op.cit., 2024. ↩

-

Voir J. Grabski, « Painting Fictions/Painting History : Modernist Pioneers at Senegal’s École Des Arts », op. cit. ↩

-

Maurice Barrès (1862-1923) est un homme politique et écrivain nationaliste français. Pour une analyse de ces lectures et des concepts identitaires qui en découlent chez Senghor, voir Bourahima Ouattara « Senghor, lecteur de Barrès », Études de lettres, nᵒ 2, 15 septembre 2017, p. 111-132 et Étienne Smith, « "Senghor voulait qu’on soit tous des Senghor" Parcours nostalgiques d’une génération de lettrés », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 118, nᵒ 2, 2013, p. 87. ↩

-

Voir les travaux historiographiques d’Éric Michaud et en particulier Éric Michaud, Les Invasions barbares. Une généalogie de l’histoire de l’art, Paris, Gallimard, 2015, et Michela Passini, L’Œil et l’archive. Une histoire de l’histoire de l’art, Paris, La Découverte, 2017. ↩

-

L. S. Senghor, « L’art de Manessier », op. cit. Lors de sa communication au second Congrès des artistes et des écrivains noirs en 1959 à Rome, Senghor expliqua que le premier des « éléments constitutifs d’une civilisation d’inspiration négro-africaine » est « le milieu tropical et agricole », dont découlerait « le tempérament nègre », dû à un climat qui agacerait les nerfs des Européens et provoquerait l’extrême sensibilité des « négro-africains ». Léopold Sédar Senghor, « Éléments constructifs d’une civilisation d’inspiration négro-africaine », Présence Africaine, no 24/25, 1959, p. 251. Dans ses travaux en cours, l’historienne de l’art Claire Bosc-Tiessé relève comment climat et environnement, au sens géographique du terme, ont été deux entrées majeures dans l’étude des arts d’Afrique dits « classiques ». ↩

-

G. Bosio, introduction au catalogue Manessier, op. cit. ↩

-

É. Michaud, Les Invasions barbares. Une généalogie de l’histoire de l’art, op. cit. ↩

-

Voir Dominique Jarrassé, « Trois gouttes d’art nègre. Gobinisme et métissage en histoire de l’art », Actes de colloques du musée du quai Branly-Jacques Chirac, musée du quai Branly / INHA, no 1, 2009. ↩

-

« L’École de Paris », quelles que soient les formes artistiques qui y sont associées, demeurait un instrument d’affirmation identitaire sur la scène internationale. Voir Valérie Da Costa, « Existe-t-il une notion d’"École" dans l’art du XXe siècle ? », dans Christine Peltre et Philippe Lorentz (éd.), La Notion d’« école », Presses universitaires de Strasbourg, 2007. ↩

-

Gary Wilder, The French Imperial Nation-State : Negritude and Colonial Humanism between the Two World Wars, University of Chicago Press, 2005, p. 52. ↩

-

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) était un prêtre jésuite, paléontologue, théologien et scientifique français. ↩

-

Voir en particulier Frederick Cooper, Citizenship between Empire and Nation : Remaking France and French Africa, 1945-1960, 2014 ; G. Wilder, The French Imperial Nation-State : Negritude and Colonial Humanism between the Two World Wars, op. cit. ; G. Wilder, Freedom Time : Negritude, Decolonization, and the Future of the World, Duke University Press, 2015 ; Sébastien Heiniger, Décolonisation, fédéralisme et poésie chez Léopold Sédar Senghor, Paris, Classiques Garnier, 2022. ↩

-

Voir J. Cohen, « Locating Senghor’s École de Dakar : International and Transnational Dimensions to Senegalese Modern Art, c. 1959–1980 », op. cit. ↩

-

C. Desportes, « Picasso en Nigritie. L’exposition Picasso à Dakar (1972), l’occasion d’une relecture stratégique du primitivisme par Léopold Sédar Senghor », op. cit., 2020. ↩

-

« Entretien avec Pierre Encrevé », op. cit. ↩

-

Citation de Gérard Bosio issue d’un entretien enregistré avec l’autrice, février 2018, Paris. ↩

-

« La période nordique va de 1945 à 1958, date de son séjour en Provence. C’est, comme l’indique l’expression, celle où il séjourne, presque sans interruption, dans le nord de la France et en Hollande. Dans ces pays plats à la lumière transparente, il se sent chez lui, et il s’en inspire dans ses grands tableaux religieux, et surtout dans ses paysages. » [p. 11] « La période méditerranéenne va de 1958, année du premier séjour de Manessier en Provence, à 1967. […] La lumière du Midi, en estompant les tons et accentuant les contrastes, soulignera le rythme, les rythmes des paysages sans, pour cela, supprimer les nuances. » [p. 63-65] L. S. Senghor, « L’art de Manessier », op. cit. ↩

-

Le philosophe V.-Y. Mudimbe désigne à travers l’expression « bibliothèque coloniale » l’ensemble des textes produits en Occident qui décrivent l’Afrique et les Africains, formant une matrice pour la production d’un savoir colonial sur le continent. V.-Y. Mudimbe, The Invention of Africa : Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge, Bloomington, Indiana University Press, 1988. ↩

-

L. S. Senghor, « Éléments constructifs d’une civilisation d’inspiration négro-africaine », op. cit. ↩

-

Gérard Bosio affirmant ainsi : « Imprégné de la vie de la nature, de la terre où il est né, pénétré des germes de la vie, il est conduit vers les hommes au travers d’une conscience collective, dont il témoigne par sa perception émotive et sa dense transposition » puis « Manessier rejoint Teilhard de Chardin dans sa quête d’un maintien égal entre univers divin et univers naturel et de la place de l’homme dans l’un et l’autre. » Gérard Bosio, introduction au catalogue Manessier, op.cit. ↩

-

Ou « seereer ». ↩

-

Le chercheur en botanique Mathieu Gueye explique par exemple que « chez les sérères, le monde se subdivise en deux : l’un est visible, l’autre invisible, mais les deux demeurent liés. Le monde invisible est peuplé d’esprits tandis que la terre est réservée aux êtres vivants ». Dans Mathieu Gueye « La valeur culturelle de la forêt chez le Seereer Sine », dans Voyages en pays sérère, Geste éditions, 2016, p. 281. Voir aussi les différents travaux d’Henri Gravrand (1921-2003). ↩

-

Senghor emprunte au prêtre belge Placide Tempels l’expression de « force vitale » pour décrire cette énergie. Placide Tempels vécut la majeure partie de sa vie sur le continent africain. Son livre La Philosophie bantoue publié en 1945 décrit un système philosophique propre aux Africains, basé sur la notion de force. Le philosophe postcolonial V.-Y. Mudimbe critiqua cette appropriation senghorienne d’un concept de l’ethnologie coloniale. Voir à ce sujet B. Ouattara « Senghor, lecteur de Barrès », op. cit., p. 118. ↩

-

Lilyan Kesteloot, Introduction aux religions d’Afrique, Paris, AlfAbarre, 2009, p. 13. ↩

-

L. S. Senghor, « Éléments constructifs d’une civilisation d’inspiration négro-africaine », op. cit., p. 249-279. ↩

-

Citant un poème du jeune suisse Henri Stierlin (1928-2022), il dénonce la « fin blanche » de la domination européenne, porteuse de valeurs de mort, comme le sont la technique et la science : « Cette "fin blanche", les poètes le savent, c'est surtout celle de la domination européenne. Et voilà que le doute s'insinue dans leur esprit. Que valent, désormais, les valeurs dont l'Europe s'enorgueillit ? Que valent la technique et la science, ces pourvoyeuses de la Mort ? La force brutale et la puissance matérielle, qui fondent l'injustice et l'oppression ? ». Cité dans Isabelle Rüf, « Senghor et les poètes suisses », Le Temps, 29 juillet 2006 (disponible en ligne.) ↩

-

« Le Poète peut, maintenant, revenir à la fonction qui était sienne au début de l’Humanité, quand le monde n’était pas encore divisé contre lui-même, que l’homme n’était pas un loup pour l’homme, que l’Homme était accordé à lui-même et à la Nature. Celle-ci, loin d’être "domestiquée", se présentait dans sa beauté première, comme la Femme, promise à l’Homme et à l’Amour […] » L. S. Senghor, préface pour Henri Stierlin, republiée dans Liberté I. Négritude et humanisme, 1964. ↩

-

Alioune Sène, « L’abstraction, la chance des artistes », Le Soleil, 29 mai 1976. ↩

-

Voir par exemple les nombreux travaux sur les images de la wilderness dans les œuvres des peintres de l’Hudson River School et leur contribution à la construction de la nation états-unienne, ou encore les travaux de François Walter sur l’articulation entre paysage, nation et territoire sur le temps long en Europe. Christine Cadot, « Thomas Cole et l’Empire américain : l’Hudson River School à contre-courant », Raisons politiques, n° 24, 2006, p. 55‑78 ; Bernadette Rigal-Cellard, « Peindre la terre américaine pour construire la nation : l’École du Sublime », Caliban, nᵒ 61, 2019, p. 85‑98 ; François Walter, Les figures paysagères de la nation : territoire et paysage en Europe (16e-20e siècle), Éditions EHESS, 2004. ↩

-

John Zarobell, Empire of Landscape. Space and Ideology in French Colonial Algeria, Penn State University Press, 2009 ; Sarah Ligner, Peintures des lointains. La collection du musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris, Skira / musée du quai Branly-Jacques Chirac, 2018 ; Steven Nelson, Rebecca Peabody et Dominic Thomas (éd.), Visualizing Empire. Africa, Europe, and the Politics of Representation, Los Angeles, Getty Research Institute, coll. « Issues & debates », 2021. ↩

-

Voir Xavier Garnier, Écopoétiques africaines. Une expérience décoloniale des lieux, Paris, Karthala, 2023. ↩

-

Il s’agissait d’une étape de l’exposition itinérante « Art sénégalais d’aujourd’hui », inaugurée au Grand Palais à Paris en avril 1974 et qui circula dans le monde durant une dizaine d’années. « Art contemporain du Sénégal », Art Gallery of Hamilton, 11 août – 23 septembre 1979. Voir C. Desportes, L’exposition itinérante « Art sénégalais d’aujourd’hui ». Le regard de la France sur l’École de Dakar, op. cit. ; M. Murphy, L’Art de la décolonisation : Paris-Dakar, 1950-1970, op. cit. ↩

-

Il existait à l’époque au total six parcs de ce type, constitués en réseau et dont le bureau était rattaché à la primature. ↩

-

Paroles rapportées dans André Malraux, Hôtes de passage. Le Miroir des limbes, Paris, Gallimard, 1975, p. 530. ↩

-

Guillaume Blanc, L’Invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le mythe de l’éden africain, Flammarion, 2020. ↩

-

A la fin du XIXe siècle, les parcs d’Amérique du Nord occupèrent une place déterminante dans l’invention de la nature soi-disant sauvage – bien que fabriquée à coups d’expulsions des humains et d’introductions d’espèces végétales et animales – comme symbole de la Nation. Voir Marie-Claude Strigler, « La wilderness : un espace fantasmé », dans Georges-Henry Laffont, Arlette Gautier, Denis Martouzet, Gilles Chamerois et Nicolas Bernard (éd.), L’Espace du Nouveau Monde, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 31-44 ; William Cronon, « Le problème de la wilderness, ou le retour vers une mauvaise nature », Écologie & politique, vol. 1, no 38, 2009, Presses de Sciences Po, p. 173-199. Voir Guillaume Blanc et notamment la bibliographie de « L’invention… » et « protéger et détruire ». ↩

-

Voir Céline Ségalini, « Les agents des parcs nationaux au Sénégal : soldats de la participation ? », Politique africaine, n° 128, décembre 2012, p. 101‑119. Par ailleurs, en 1967, sur l’entremise de Gabriel d’Arboussier, ancien ministre de la Justice du Sénégal et ex-directeur adjoint de l’Unesco, Senghor embaucha le français André-Roger Dupuy, ancien militaire français rattaché au CNRS, comme directeur du Bureau des parcs nationaux du Sénégal créé la même année, lequel était, preuve de son importance, rattaché à la primature. Dupuy y resta jusqu’en 1987 et contribua à la création de onze parcs et réserves. Voir André-Roger Dupuy et Abdou Diouf, Les Parcs nationaux de la République du Sénégal, Grande imprimerie africaine, 1972. ↩

-

Senghor précisant en 1978 : « Il reste que leur succès touristique ne nous fait dévier en aucun cas, de notre but, qui est de conserver la nature », André-Roger Dupuy et Léopold Sédar Senghor, Sénégal. Ses parcs ses animaux, Paris, Fernand Nathan, 1978. ↩

-

Propos rapportés par André-Roger Dupuy et Alexe-Marie Dupuy, Soldat des bêtes, Éditions Ouest-France, 1991, p. 39. Souligné par l'autrice. ↩

-

Voir sa préface dans L. S. Senghor et A.-R. Dupuy, Sénégal. Ses parcs, ses animaux, op. cit. L’expression latine, rendue familière par un discours commémoratif prononcé par Victor Hugo pour célébrer les trente-et-un ans de l’abolition de l’esclavage, signifie « qui tient du prodige, merveilleuse ». Dans ce discours, Hugo célèbre une Afrique sans histoire, pleine de mystères, que les Occidentaux doivent se hâter de civiliser et donc de coloniser. Victor Hugo, Discours sur l’Afrique, 18 mai 1879. On trouve ici un exemple de la manière dont Senghor s’autorise à mobiliser toutes les références, pourvu qu’elles servent son propos, ce qui a contribué à l’ambiguïté de son discours. ↩

-

C. Ségalini, « Les agents des parcs nationaux au Sénégal : soldats de la participation ? » ; op. cit., (note 21). Senghor cité par Dupuy. Souligné par l’autrice. A.-R. Dupuy et A-M. Dupuy, Soldat des bêtes, op. cit., p. 39. ↩

-

Anne Lafont, « À qui profite le paysage ? Pour une écologie critique des parcs nationaux », Critique, vol. 8, n° 903-904, 2022, p. 736-745. ↩

-

Voir par exemple l’éditorial d’Abdoulaye Fofana, Sénégal d’aujourd’hui, n° 22, août 1965, p. 14-17 ; les périodiques sénégalais et ouest-africains Sénégal d’aujourd’hui, numéro spécial tourisme, 1973 ; Sénégal carrefour : revue trimestrielle du ministère de l'Information et du Tourisme, 1967-1968 ; Décennie 2, numéro 23, 1974 ; La vie africaine, n° 43, janvier 1964. ↩

-

Selon la définition proposée par Newsome, Dowling et Moore, le « tourisme de vision » désigne le tourisme entrepris pour observer et/ou rencontrer des animaux sauvages. Il se déroule dans différents contextes, en captivité, en semi-captivité ou dans la nature, et englobe une variété d'interactions allant de l'observation passive à l'alimentation et/ou au toucher des espèces observées. David Newsome, Ross K. Dowlng et Susan A. Moore, Wildlife Tourism, Channel View Publications, 2005, p. 18-19. L’expression est relativement ancienne, et utilisée par les agents sénégalais dès le début des années 1970. ↩

-

Jean-Claude Fournier, Le Gri-gri du Niokolo-Koba, Dupuis, 1974, paru dans Spirou en plusieurs épisodes. ↩

-

Entretien de l’autrice avec Gérard Bosio, février 2018, Paris. ↩

-

Pierre Encrevé, « Autrefois, j’ai vécu comme les dieux… », dans Alfred Manessier, catalogue de l’exposition au Grand Palais, 1992-1993, p. 32. ↩

-

Sylvie Couderc, « Les paysages de la baie de Somme et de Picardie, une permanence dans l’œuvre d’Alfred Manessier », Alfred Manessier, paysages de la baie de Somme et de Picardie, cat. d’exp., p. 9 et p. 20. ↩

-

Sylvie Couderc, « Les paysages de la baie de Somme et de Picardie, une permanence dans l’œuvre d’Alfred Manessier », Alfred Manessier, paysages de la baie de Somme et de Picardie, catalagoue d’exposition, p. 9. ↩

-

Archives Manessier, carnet de voyage au Sénégal d’Alfred Manessier, non paginé. ↩

-

Ibid. ↩

-

Ibid. ↩

-

Entretien cité avec Christine Manessier. ↩