Ousmane Sow Huchard (1942-2020) fut le dernier directeur du Musée dynamique de Dakar. Ce poste lui avait été confié à son retour du Canada où il était parti, avec le soutien du président Senghor, faire des études en archéologie, histoire de l’art et anthropologie. Études qu’il acheva en 1983 par une thèse en musicologie, défendue à l’université Laval de Québec : « La kora : objet-témoin de la civilisation mandingue1 ». Entre la réouverture du Musée dynamique en 1984 et sa fermeture définitive en 1988, lorsque son bâtiment fut affecté à la Cour suprême de Dakar, Huchard réalisa une programmation d’expositions et d’animations visant à faire du musée un lieu vivant et en phase avec le pouls de la ville. En pleine période de « désenghorisation » du pays, après la démission du poète-président en 1980, Huchard s’évertua à sauvegarder l’héritage de ce dernier. Son attachement à l’univers de Senghor et sa participation en tant que membre fondateur à un mouvement comme le Laboratoire Agit’Art – que les récits et analyses sur les arts au Sénégal présentent souvent comme critique de la perspective senghorienne et à distance des instances officielles – ne semblent pas chez lui contradictoires, ni mutuellement exclusifs.

En 2010, Huchard publia un livre intitulé La Culture, ses objets-témoins et l'action muséologique qui rassemble sur plus de huit cents pages des documents d’archives, articles de presse, photos, et récits allant de son histoire personnelle et familiale aux grands événements culturels du XXe siècle2. Le livre présente un grand nombre de projets muséologiques et culturels, revisite des expositions importantes, et se conclut par le récit de l’engagement écologique de l’auteur. Dans la partie dédiée à l’histoire du Musée dynamique sont documentées les activités menées des années 1984 à 1988, activités dirigées par l’auteur3. Les détails de la vie du musée entre 1984 et 1988 sont moins connus du grand public, plus familier de la période antérieure qui vit des expositions emblématiques, notamment sur de fameux artistes européens tels que Picasso, Chagall ou Hundertwasser.

En renouant avec le format antérieur du Salon des artistes sénégalais4, la programmation du Musée dynamique était désormais ponctuée par le Salon national des artistes sénégalais, organisé en coopération avec l’Association nationale des artistes plasticiens du Sénégal (1985, 1986), le Salon des manufactures sénégalaises des arts décoratifs (1985) ainsi que le Salon national de l’artisanat5. En outre, le musée proposa un grand nombre d’expositions individuelles et collectives d’artistes sénégalais et africains (entre autres, Mamadou Fall Dabo, Alpha Waly Diallo, Jacob Yakouba, El Hadji Sy ou « Arts vivants du Zaïre »), ainsi que d’artistes étrangers (entre autres, Patrick Lanneau, Matthias Bosshart, Olivier Debré, José Schwartz Couturier, Luigi Pastori, Gracia Cutuli, Arlette Walker, « Rencontres » regroupant treize artistes français, « Rencontre plastique germano-sénégalaise » ou encore « Biennale de la nouvelle tapisserie québécoise »). Le Laboratoire Agit’Art y présenta des performances, comme Plekhanov 2. La République des fous (le 11 septembre 1985), Plekhanov 3. La République des mendiants (le 28 juin 1986) ou Plekhanov 5. À qui profite le crime (le 17 octobre 1987). Par ailleurs, sur la mezzanine, une exposition permanente montrait des œuvres de la collection du gouvernement sénégalais, dont une œuvre monumentale du peintre Mbaye Diop intitulée Les Sept Génies6.

Le texte transcrit et imprimé ici est un extrait d'une longue conversation avec Ousmane Sow Huchard qui s’est déroulée en mai 2016 à Dakar. Il y décrit notamment son regard sur l’héritage senghorien, soulève des questions critiques relatives au public du musée et se souvient de son déménagement brusque en 1988, qui se fit « sans aucune note administrative » comme il le précisa en 2014 dans son appel pour une réhabilitation du Musée dynamique adressé au président Macky Sall.7 Bien qu’il évoque dans cet entretien des événements s’étant déroulés il y a plusieurs décennies, le regretté Ousmane Sow Huchard emploie le temps présent, un peu comme si ces évènements avaient toujours cours et que l’histoire du Musée dynamique et sa mission de conservateur ne s’étaient pas achevées.

Judith Rottenburg : Monsieur Huchard, existe-t-il des documents d’archive sur les expositions et activités du Musée dynamique aujourd’hui à Dakar ?

Ousmane Sow Huchard : Quand ils ont décidé de donner le bâtiment à la Cour suprême en 1988, cela a été un déménagement brutal. On ne sait même pas où sont passés certains bagages. Je faisais de la résistance dans le musée. J’avais refusé de sortir. Finalement, ce sont des militaires qui sont venus me sortir. Il y avait un camion avec cinquante militaires. Ils sont venus un matin de bonne heure, ils sont entrés dans la cour du musée. J’étais dans mon bureau qui est vingt mètres en sous-sol. Les militaires sont entrés, ils ont cherché des cartons, des machins, des caisses. Et comme on leur avait dit « Déménagez le musée, ne laissez pas une aiguille » … Voilà ce qu’on leur a dit.

JR : Donc les documents ont disparu ?

OSH : Il y a eu plusieurs débats à la télé durant lesquels on m’a interrogé. J’ai toujours dit « Même moi, ils ont voulu me mettre en boîte. » [rires] J’ai pris mes livres, qui étaient dans mon bureau, dans des cartons, j’ai tout mis dans ma voiture et puis j’ai serré la main au gardien et je suis parti chez moi. Car ce qui était dans le musée ne m’appartient pas. J’ai juste laissé les clés. Ils ont fait ce qu’ils ont voulu. Ça a été une catastrophe. Je l’ai dénoncé partout. Federico Mayor, qui était directeur de l’Unesco, m’a reçu trois fois. Une fois, j’ai été convoqué à la Présidence d’Abdou Diouf, ils m’ont dit de me taire. J’ai refusé. Non seulement je ne me tairai pas, mais je vais l’écrire. Ça va rester pour l’histoire. Il ne faudrait pas que demain l’on dise que le conservateur n’a rien dit. Non.

[…] C’est un très beau musée. Je me suis battu, battu, battu. En 2014, le président Macky Sall a de nouveau pris la décision de rendre le musée à la culture8. Ils sont en train de préparer d’autres locaux pour la Cour suprême. Dès qu’ils seront partis, le musée sera rendu9. J’ai envoyé une lettre ouverte au président de la République, relayée dans tous les médias10. Le Conseil des ministres qui a suivi, le Président a pris la décision de rendre le musée. Donc j’ai mené mon combat, je n’ai pas baissé les bras. Je ne peux pas, en mémoire du président Senghor, me résoudre à cette situation.

JR : Est-ce que vous pourriez esquisser votre parcours en tant que muséologue et conservateur en chef du Musée dynamique ?

OSH : J’étais très, très lié au président Senghor. C’est presque mon parrain. C’est Senghor qui m’avait envoyé en 1974 au Canada pour que je me forme au métier de conservateur en chef, afin que je vienne diriger le projet du musée des Civilisations noires. Et comme vous avez vu, ce projet a pris du temps... Quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, il a arrêté le projet11. Abdoulaye Wade a relancé le projet et puis quand il est parti, on l’a de nouveau arrêté. Macky Sall, qui leur a succédé, nous l’avons poussé. Il a dit OK, dans la mesure où les Chinois étaient encore partants pour construire. Les Chinois ont accepté, ils l’ont construit en 22 mois12.

JR : On vous avait donc envoyé au Canada pour vous former en vue d’un poste au musée des Civilisations noires, mais quand vous êtes rentré en 1982, le projet avait été suspendu ?

OSH : L’idée du musée des Civilisations noires était déjà classée. Quand Senghor a quitté le pouvoir, nous avons reçu un appel téléphonique et on nous a même envoyé un fonctionnaire. Il y avait moi, qui étais au Canada pour étudier la muséographie, l’anthropologie, etc. El Hadj Ndiaye, qui lui avait été envoyé en Suisse pour y étudier l’audiovisuel. Il y avait en tout vingt-sept Sénégalais envoyés au Mexique pour se former comme techniciens. […] Quand je suis rentré du Canada, j’étais le conservateur le plus gradé, titulaire d’un doctorat. Le ministre en place, Abdelkader Fall, m’a alors dit : « Voilà un boulot pour toi, tu vas nous rouvrir ce musée-là13 ». Ça a pris au moins une année. Il fallait tout enlever, les miroirs, etc. Au bout d’une année, on a réussi à remettre le Musée dynamique comme il était, et on a démarré les expos14.

JR : De quelles manières la relation entre la politique culturelle officielle du Sénégal et les activités du musée a-t-elle changé dans les années 1980 par rapport au temps de Senghor ? Qui décidait de la programmation ?**

OSH : Au début, Senghor était le président de la République et le ministre de la Culture. Ce n’est pas écrit, mais c’est lui. Senghor agissait comme un ministre de la Culture. Et tout le monde l’entendait […] et c’était pas mal du tout.

JR : Et quel était le rôle de Salif Diop ?

OSH : Salif Diop était le premier conservateur en chef du musée. Il dirigeait le Musée dynamique. Senghor était tout le temps là. […] Il avait l’œil sur le Musée dynamique. Enfin, il avait l’œil sur tous les éléments culturels du Sénégal. D’ailleurs beaucoup d’événements, c’est lui qui les négociait. Il partait, il revenait, puis disait à Salif : « Bon, vous allez aller après-demain en Allemagne, j’ai parlé avec le chancelier tel, on aura telle exposition. » Le conservateur y va, il négocie et arrange tout. Senghor a voulu installer notre pays au niveau le plus élevé, comme il le dit lui-même, du dialogue des civilisations, à travers l’art, les expositions. […]

Il y a eu quatre commissaires du Musée dynamique. Salif Diop, Georges Orne, Paul Mignane Sarr et Pape Abdou Cissé. Après le musée, Pape Abdou est devenu ambassadeur au Zaïre. Lui n’était pas muséologue. Je suis le premier conservateur du Musée dynamique ayant fait des études en histoire de l’art et en muséologie. Même le premier, Salif Diop, c’était un architecte. Mignane Sarr, un conseiller culturel. De même que Georges Orne. D’ailleurs, Pape Abdou Cissé appartient à une grande famille de marabouts, c’est pour ça qu’on l’a… tu sais, dans notre pays, les fils de marabout, ils ont toujours le bon poste même s’ils n’ont pas le profil. Il faut leur chercher des planques. Le Musée dynamique à l’époque de Senghor, c’était très bien vu. Régulièrement, tu recevais le président Senghor au musée. Alors, tout le monde court pour avoir un poste comme ça. Tous les quinze jours, tu touchais la main du président. Alors moi, quand j’étais avec le président… Il se lève un matin, et il me dit : « Monsieur Huchard, venez déjeuner à la maison. » Alors je me lève, je vais là-bas. Il m’interroge : « Tu connais cet artiste ? Moi je ne sais pas, on m’a offert ce catalogue. » Et puis tout d’un coup, il m’annonce : « Le week-end prochain, tu m’accompagnes, on va visiter tel artiste. » Il va visiter les ateliers des artistes. Il n’y a aucun président qui fait ça. Senghor, il était spécial. Vraiment spécial.

JR : Comment se faisait le choix des expositions au Musée dynamique ?

OSH : Du temps de Senghor, c’était au gré de la politique de coopération. C’était pour promouvoir les arts sénégalais, mais promouvoir aussi l’art international dans le cadre des relations du Sénégal avec d’autres pays. Par exemple, quand on présente les artistes chinois dans le cadre de la coopération entre la Chine et le Sénégal, parce que parfois, le Sénégal envoie des artistes en Chine, et c’est normal que nous recevions leurs artistes en retour. On l’a fait avec la Chine, la Suède, les États-Unis, avec beaucoup de pays, le Zaïre, etc.

JR : Comment avez-vous changé la programmation du musée dans les années 1980 par rapport à l’époque antérieure ?

OSH : Lorsque je me suis retrouvé conservateur en chef, c’est moi qui faisais la programmation. En gros, la première année, j’ai programmé cinq ou six expositions seulement. Je n’avais pas encore beaucoup de personnel, mais au fur et à mesure on en a eu plus. La vitesse de croisière, c’était une expo par mois. J’avais des techniciens de musée, des animateurs culturels à qui je confiais une expo chacun. Et c’est beaucoup de travail. Il faut documenter les œuvres, il faut aller voir l’artiste, il faut qu’on choisisse les œuvres une fois que l’on a fait notre réunion de programmation. Alors chacun documente, fait les études sur les artistes qu’il doit présenter, prépare son dossier. […] Au Musée dynamique, chaque artiste avait son dossier.

JR : Il est dommage que ces dossiers soient perdus et qu’il n’y ait pas davantage de catalogues sur les expositions… cela aurait permis d´avoir une documentation plus exhaustive de la production artistique de l’époque.

OSH : On avait le projet, Senghor et moi, de faire un catalogue. Parce qu’avant que le musée ne soit fermé, avant qu’on ne nous chasse du musée, je devais présenter sa collection au Musée dynamique. Les œuvres qu’on lui avait données, qu’il a achetées. Il avait une belle collection. On avait quatre expositions programmées. Il y avait Paul Ahyi, un peintre togolais, un grand peintre. Il y avait Léopold Sédar Senghor, ses œuvres. Il y avait Michel Santos, artiste plasticien togolais et fonctionnaire des Nations Unies… Donc on avait quatre, cinq expos. La dernière exposition qu’on a faite au musée, c’est l’épouse de l’ambassadeur des États-Unis, Arlette Walker.

JR : Parmi les expositions que vous avez réalisées, quelles sont celles qui ont été particulièrement importantes ?

OSH : J’ai fait une expo, sans précédent ici, des chefs-d’œuvre des collections privées qui sont au Sénégal. À ce moment-là, Abdou Diouf était président. Sa femme aussi avait une belle collection, Madame Elisabeth Diouf. J’ai donc emprunté à tous les grands collectionneurs des œuvres. Les banques ont des œuvres, il y a des artistes aussi qui ont des collections, par exemple mon ami Souleymane Keita. Il y a l’autre qui a une belle collection aussi, Gérard Sénac, un grand mécène qui finance beaucoup les artistes… C’est le patron d’Eiffage, la plus grosse entreprise de BTP qui construit les routes.

JR : Le Musée dynamique construisait-il sa propre collection ?

OSH : Nous étions chargés de garder la collection de l’État, constituée d’œuvres disséminées dans les ministères, le palais présidentiel, les bureaux des directeurs généraux, les ambassades. Tout était rangé dans une réserve au musée.

JR : Et vous avez aussi fait venir le Laboratoire Agit’Art au Musée dynamique.

OSH : Exactement. Parce que je suis membre fondateur d’Agit’Art, avec mon ami Issa Samb. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien Issa. Issa, ça fait cinquante ans que nous sommes ensemble. Issa, El Hadji Sy, on a tout fait… ce sont des expérimentations. Il y a le FRENA aussi, un foyer d’action artistique, c’est comme Agit’Art, à la même époque15.

JR : Senghor prêtait-il attention aux activités menées par ces collectifs artistiques ?

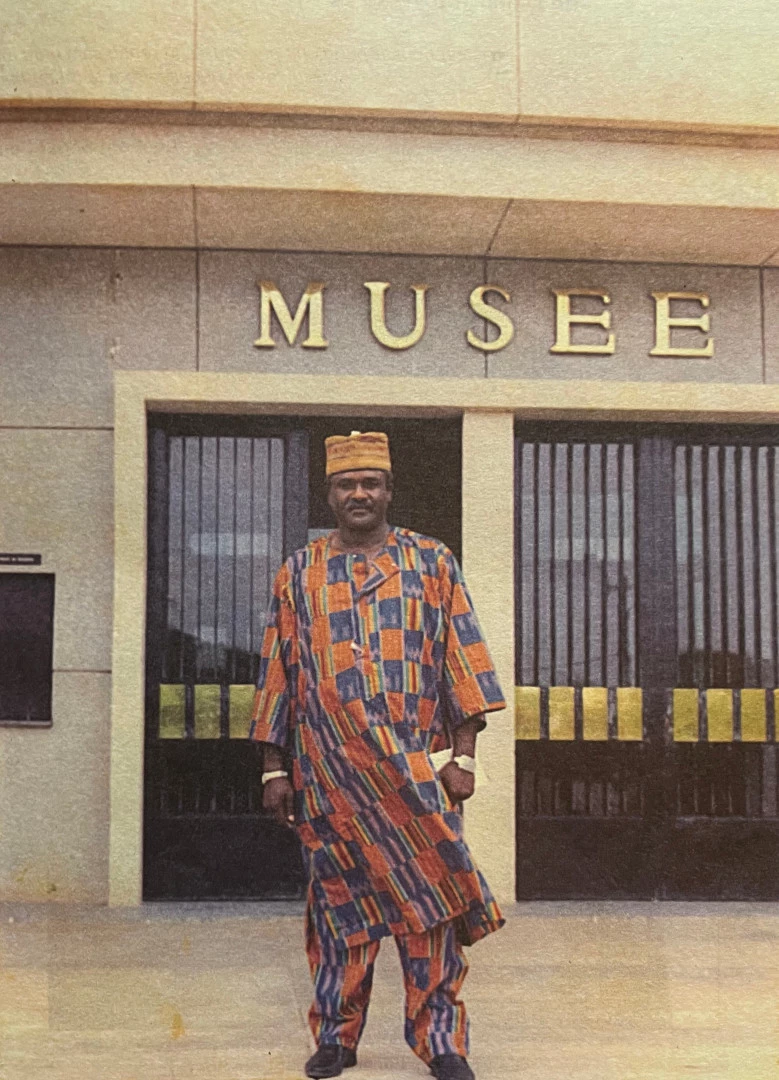

OSH : Non, là Senghor était un peu en marge. […] Même si, pour l’inauguration de l’expo d’El Hadji Sy, je lui ai dit : « Monsieur le Président, il faut que vous veniez cette fois-ci au musée. » Sa maison est à huit cents mètres du Musée dynamique. Alors je lui ai dit, il est venu. Regarde [Ousmane Sow Huchard montre une photo sur laquelle figurent le président Senghor et lui-même sur l’esplanade du musée], c’est l’inauguration de l’expo d’El Hadji Sy, devant le Musée dynamique. Les gens étaient aux anges. D’ailleurs il y a d’autres photos, je pense, on nous voit discuter dans le Musée dynamique.

Portrait d'Ousmane Sow Huchard sur l'esplanade du musée.

JR : Une autre question m’intéresse : le financement des expositions et des salaires. Comment cela fonctionnait-il ? Y a-t-il eu des changements dans les années 1980 ?**

OSH : Les agents du Musée dynamique, ce sont des fonctionnaires comme moi. Des agents de l’État. Les techniciens, photographes, tous, ce sont des agents de l’État qui travaillent dans le musée de manière permanente. Pour les expositions, c’est autre chose. Ce sont des dossiers à part qui ne dépendent pas du fonctionnement normal du musée. Quand le Musée dynamique a un projet d’exposition, avec un grand artiste mexicain par exemple, nous trouvons un financement auprès des grandes fondations mexicaines. Mais nous, notre quote-part est dans la réalisation sur place de l’exposition. Le transport des œuvres, les encadrements, la sécurité, tout cela relève du budget de l’expo. Chaque exposition a un budget et nous essayons de le financer avec la coopération internationale. Bon, bien sûr, le Sénégal met toujours une petite partie, disons vingt pour cent. C’était toujours comme ça, depuis Senghor et aussi quand j’étais là. Après, bien sûr, une expo d’un artiste sénégalais, ça ne nous coûte pas grand-chose. Souvent les artistes eux-mêmes trouvent les moyens d’encadrer leurs propres œuvres. Parce qu’ils ont leurs mécènes. Autrement, nous nous débrouillons pour faire sponsoriser, par exemple, le cocktail d’ouverture et l’animation. D’ailleurs, quand j’étais là, souvent lorsque l’artiste vendait, je lui demandais dix pour cent de la vente des œuvres, pour le mettre dans notre caisse.

JR : Presque comme une galerie ?

OSH : Oui, un peu comme une galerie, encore que c’est un musée national. Mais on ne peut pas tout donner gratuitement. Au début, ils ne comprenaient pas. Mais on a fini par leur faire comprendre. Parce que tous les artistes sénégalais ne pouvaient pas non plus exposer au Musée dynamique. C’est moi qui les choisissais. Il y avait des critères très sévères. Je les connaissais tous, j’allais dans les ateliers régulièrement et je les fréquentais. Eux-mêmes venaient souvent au musée. Il y a des conférences sur les arts, des projections de films sur des manifestations artistiques qui ont eu lieu au Mexique ou ailleurs, ou la présentation d’artistes internationaux. Ils voient quand même l’actualité artistique à travers le monde. Il y avait un programme d’animation régulier, on avait un amphithéâtre, une bibliothèque avec des catalogues. Il y avait tout, tout, tout. Mais tout est parti. Vous vous rendez compte ? On a vidé le musée, il ne restait pas un papier !

JR : À part les artistes qui fréquentaient le musée, quel était le public ? Est-ce que la composition du public a changé entre la première décennie et votre temps au Musée dynamique ?

OSH : Le Musée dynamique au début, c‘était vraiment un public choisi, les intellectuels. Puis dans le programme d’éducation que je développais, on a associé les élèves, créé une association des Amis du musée. Les étudiants de l’université, qui n’habitaient pas loin, ont créé cette association qui nous aidait à faire venir les lycéens. Il y avait deux jours de la semaine durant lesquels nous faisions venir les enfants. Nous avions des animateurs pour aider les enfants à comprendre les œuvres, s’exercer au dessin. Les enfants envahissaient le musée avec leurs carnets, chacun se couchait sur les carreaux, essayait de dessiner.

JR : C’est une différence importante, il me semble. Avant, le musée était d’abord un instrument politique et ne visait pas un large public.

OSH : Exactement, ça, c’était le prestige. Mais je suis historien de l’art et muséologue ; je sais ce que c’est qu’un musée et quelle est sa fonction dans la société. Pour les autres, le musée, c’est un truc pour paraître. Et puis à chaque vernissage, il y avait un superbe cocktail. Tous les ministres sont là. Senghor voulait que les hauts cadres de l’administration s’intéressent à l’art, aux œuvres.

JR : Du temps de Senghor, est-ce que les artistes venaient régulièrement voir les expositions ? Quel était leur rapport au musée ?

OSH : Les artistes venaient à chaque fois. D’ailleurs, il y avait une expo annuelle qui s’appelait le Salon national des artistes, présidé par Senghor en présence de tous les ministres, de tous les corps constitués de l’État, tous les ambassadeurs, tout le monde16. Et là, chaque artiste qui exposait était debout devant son œuvre. Alors le président Senghor passait, les saluait : « Comment tu t’appelles, tu viens de quelle région ? Ça va ? Ah, c’est ton œuvre ? » C’était le moment pour chaque artiste d’être fier, d’être photographié avec le président, de saluer les ambassadeurs… Et puis les ambassadeurs aussi achetaient des œuvres à ces occasions, lors des vernissages. C’est important pour les artistes. L’État, pendant ces salons, achetait des œuvres pour sa collection nationale. Mais les ambassadeurs, les directeurs généraux, les autres étrangers qui sont parmi nous, ils venaient aussi et ils achetaient. Le président Senghor en cela, il aidait quand même à la promotion des artistes, leur permettait de gagner un peu d’argent…

JR : Mais ces événements artistiques n’atteignaient pas le public large de la société sénégalaise.

OSH : Bien sûr, bien sûr. On est d’accord. Et puis les œuvres étaient vendues trop cher par rapport à la moyenne de ce que gagnaient les Sénégalais. Sauf les ambassadeurs, les ministres, mais sinon… Il y avait des œuvres qu’on vendait à deux millions, trois millions de francs CFA. Même une œuvre que l’on vend à trois cent mille n’est pas à la portée de tous les fonctionnaires sénégalais. […] Le niveau de vie n’est pas le même pour tout le monde.

JR : C’est intéressant que d’une part, vous admiriez Senghor et ce qu’il a fait du Musée dynamique, et d’autre part, vous ayez procédé différemment pour la programmation et la question du public. Vous semblez ne pas faire de jugement…

OSH : Non, je ne juge pas. Nous, on faisait un peu de sociologie, et c’était important. L’association des Amis du musée avait commencé à travailler là-dessus parce qu’on en a parlé au musée. On voyait des gens devant le Musée dynamique, de l’autre côté du boulevard, qui n’entraient pas. Ils étaient là et ils regardaient le musée comme si c’était fait pour ça. Ils se sentaient rejetés par le musée. Comme si quand ils arrivaient devant le musée, quelqu’un leur disait : « Vous ne pouvez pas aller plus loin. Parce que ce n’est pas votre milieu, ce n’est pas pour vous. » […] Donc l’association avait pour fonction d’emmener le musée aux populations du quartier de Fann Hock. Parfois, ils allaient de maison en maison à Fann Hock pour inviter les gens à venir au musée. Ils ont fait des enquêtes. « Vous connaissez le musée ? – Oui, je l’ai vu, il y a des Mercedes, il y a des toubabs qui viennent. Mais qu’est-ce qu’ils font là ? – Vous n’êtes jamais entré ? – Non, moi on ne m’a jamais invité. » […] On a commencé à casser la glace. C’est un travail qui était long et on ne l’a pas fini. C’est le travail de toutes les institutions culturelles de notre pays.

Du temps de Senghor, il faut l’avouer, beaucoup de gens – des gens qui me critiquent, qui disent de moi que je suis un bébé de Senghor – disaient : « Mais Senghor est un toubab, il est noir comme nous, mais c’est un blanc. Il a écrit un poème qu’il a intitulé Femme Noire, mais ensuite il a été marié à une toubab. » […] Nous qui sommes dans des institutions publiques, nous sommes amenés à répondre à des questions comme celles-là. Quand quelqu’un te dit : « Est-ce que tu crois que c’est utile ce Musée dynamique, qui coûte des milliards et des milliards ? Qu’est-ce que ça apporte au Sénégal ? » Tu lui réponds : « Mais le Sénégal aujourd’hui appartient au monde, nous ne sommes plus seuls, nous avons des relations avec beaucoup de pays à travers le monde. Et un musée, c’est le lieu où des gens de différents horizons se rencontrent et échangent. »

Tu peux voyager sans partir de chez toi en visitant un musée. Mais quand tu ne comprends pas, il faut trouver quelqu’un qui vienne t’expliquer. Les séances d’animation, d’éducation publique artistique que l’on mène dans le musée, ça sert à ça.

Senghor, c’est mon parrain, mais je le reconnais, c’était très élitiste à ce moment-là. Et d’ailleurs, si tu regardes la topographie de Dakar et la localisation du Musée dynamique, tu crois que les gars de Guédiawaye vont venir ? Tout ce qui est Plateau, Dakar-Ville, les gens ont tendance à dire : « Ce n’est pas nous, ça. Nous, c’est Pikine, etc. ». Mais si tu arrives à les convaincre qu’à l’intérieur, il y a des objets qui peuvent leur parler, ils vont comprendre.

Et nous, dans l’éducation artistique, on n’utilise pas seulement les élèves pour qu’ils éduquent leurs parents, mais on utilise aussi les artistes dont les familles sont peut-être installées à Thiès ou à Bignona. Tout le monde n’habite pas Dakar. On met tout ça ensemble, pour essayer d’élever le niveau d’éducation artistique du public. Ce n’est pas facile.

JR : Comment évaluez-vous aujourd’hui les efforts que Senghor a entrepris dans les arts et en particulier au Musée dynamique ?

OSH : Le Musée dynamique de Senghor, c’était un début. Il faut bien qu’on commence.

Ceux qui détestent Senghor disent que c’était un toubab. Qu’il faisait tout comme les Européens. Mais on sait qu’il a planté une graine, Senghor. Il a voulu faire de ce petit pays quelque chose.

Je vais te raconter une anecdote à propos de l’exposition itinérante17. Quand l’expo a démarré, elle a fait l’Europe et le Canada avant d’aller aux États-Unis. Ils sont allés à la galerie Hamilton en 1979, puis au musée d’Art de Washington en 1980. À chaque étape, quand c’est dans une grande capitale, le président se déplace, le ministre des Affaires étrangères, les ambassadeurs. Pourquoi Senghor fait-il cela ? À Washington, huit mois avant que l’exposition n’arrive18, le Sénégal est allé négocier au Fonds monétaire internationale pour y défendre un dossier. On a rétorqué : « Non, non, non, ça ne tient pas la route, vous reviendrez l’année prochaine. » Huit mois plus tard, l’expo arrive à Washington. Je t’ai dit que nous faisions de la diplomatie. Le président Senghor a fait inviter tous les patrons d’institutions de Washington, tout le monde. Tu sais, quand c’est la première fois, ils s’étonnent. Ils disent : « Comment ça ? On reçoit un carton d’invitation "Art contemporain du Sénégal" dans la grande Corcoran Gallery of Art ? Comment un petit pays comme ça, qu’on ne connait même pas encore… ? » Puis les gens viennent. Et le Sénégal utilise ses armes. À ce moment-là, il y avait McNamara, c’était le ministre de la Défense des États-Unis. On avait tout fait pour qu’il vienne. Le Sénégal a des amis, on en a profité. Tout Washington était là. […] Moi, j’étais commissaire aux expositions d’art à l’étranger. Alors l’expo arrive et les gens viennent. Les grandes tapisseries de Papa Ibra Tall, des peintures, des sculptures que les gens n’ont jamais vues, parce qu’ils ne connaissent que Picasso, etc. Ils se disent : « Le Sénégal, comment ça ?’ » Le Sénégal à l’époque n’avait que 3 500 000 habitants. « Un si petit pays fait de si grandes œuvres ? » Senghor, dans son discours, dit tout cela : « Il n’y a pas de petit peuple, il n’y a pas de grand peuple, il n’y a que des peuples intelligents, des peuples qui tendent la main aux autres hommes pour dialoguer avec eux à travers des œuvres de beauté qui peuvent impressionner n’importe qui. La preuve, je suis sûr que vous qui êtes là vous êtes impressionnés. » Les gens applaudissent.

Tu vois, à l’occasion de l’expo, les gars du FMI, on les avait tous invités. À la fin, ils ont rencontré les responsables des finances et leur ont dit : « Rapportez votre dossier le mois prochain »… le dossier qui avait été rejeté. Le dossier est revenu, ils ont donné le feu vert à tout, tout accordé. Pourquoi ? Parce qu’ils se sont dit : « On ne savait pas qu’un petit pays comme ça pouvait produire des œuvres de beauté comme ça. Ça, c’est un pays qu’il faut aider, donnez-leur les financements qu’ils demandent. » Voilà des aspects, des portes que l’art a contribué à ouvrir. Sans parler beaucoup. Et ça, le Sénégal l’a compris très tôt et Senghor l’a utilisé.

Ce n’est pas pour rien que Senghor est connu dans le monde entier. Et le Sénégal. Nous n’avions pas de pétrole, nous n’avions rien du tout. Nous n’avions que notre blabla. Ce que beaucoup de gens nous disent. Donc il faut l’utiliser dans notre diplomatie. C’est une force. Et nous, nous croyons au langage des œuvres d’art, nous savons que des œuvres d’art peuvent ouvrir des portes, même ouvrir l’esprit des gens, les rendre plus disposés à dialoguer.

-

Ousmane Sow Huchard, « La kora : objet-témoin de la civilisation mandingue : essai d'analyse organologique d'une harpe-luth africaine », Dakar, Presses universitaires de Dakar, 2000. ↩

-

Ousmane Sow Huchard, La Culture, ses objets-témoins et l’action muséologique. Sémiotique et témoignage d’un objet-témoin : le masque Kanaga des Dogons de Sanga, Dakar, Nègre International Éditions, 2010. ↩

-

Ibidem, p. 379 à 479. ↩

-

Le premier Salon des artistes sénégalais s’est tenu au Musée dynamique du 5 janvier au 20 février 1973, le deuxième Salon des artistes sénégalais du 21 décembre 1973 au 21 février 1974 et le troisième Salon du 4 juillet au 3 août 1975. Ibid., p. 348-350. ↩

-

O. S. Huchard, La Culture, ses objets-témoins et l’action muséologique, op. cit., p. 385. ↩

-

Ibid., p. 385. Les Sept Génies, une œuvre qui consiste en sept tableaux, a été présentée en 1974 au Grand Palais à Paris dans le cadre de l’exposition « Art sénégalais d’aujourd’hui ». Elle est reproduite dans le catalogue Art sénégalais d'aujourd’hui. Exposition Galeries nationales du Grand Palais du 26 avril au 24 juin 1974, Paris, Éditions des Musées nationaux, 1974. ↩

-

Ousmane Sow Huchard, « Appel à S. E. M. le président Macky Sall, protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal, pour la réhabilitation du Musée dynamique de Dakar », envoyé avant la Biennale Dak’Art 2014. Document mis à ma disposition par Ousmane Sow Huchard. À l’occasion de la Biennale Dak’Art 1992, il s’était déjà adressé avec le même propos au président Abdou Diouf dans une lettre signée par les invités de la Biennale : Ousmane Sow Huchard (1992) « Appel à S. E. M. Abdou Diouf, président de la République du Sénégal » dans O. S. Huchard, La Culture, ses objets-témoins et l’action muséologique, op. cit., p. 472-473. ↩

-

Le 6 janvier 2014, la une du quotidien Le Soleil annonce que le bâtiment du Musée dynamique, conformément à une décision de Macky Sall, retrouvera sa fonction initiale, et publie une photo sur laquelle on voit le président de la République à une table de fête avec l’artiste Issa Samb, la première ministre Aminata Touré et le ministre Abdou Aziz Mbaye. L’article explique en détail : « […] une fois la construction du futur siège de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel terminée, [Macky Sall] va redonner les locaux du Musée dynamique au monde de la culture. De même, il a indiqué qu’un espace sera trouvé pour la construction du musée des Arts contemporains. » Voir Elhadj Ibrahima Thiam dans Le Soleil du 6 janvier 2014, p. 3 : « Le Musée dynamique sera réaffecté au monde de la culture. » Il est aussi à noter que d’autres présidents sénégalais avaient déjà fait la même promesse, voir par exemple l’article de journal de mars 1996 cité par O. S. Huchard : « Le Musée dynamique va être rétabli dans sa vocation première et rendu au ministère de la Culture dès achèvement des travaux de construction du nouveau Palais de Justice qui sera érigé sur l’ancien site du Camp Lat-Dior ». Voir Le Soleil du 21 mars 1996, p. 8, cité d’après O. S. Huchard La Culture, ses objets-témoins et l’action muséologique, op. cit., p. 477. ↩

-

Malgré ces annonces officielles, aucune mesure n’a été prise et le bâtiment du Musée dynamique abrite encore aujourd’hui la Cour suprême. ↩

-

Voir note de bas de page 7. ↩

-

Abdou Diouf a été le président du Sénégal de 1981 à 2000, Abdoulaye Wade de 2000 à 2012, Macky Sall de 2012 à 2024. ↩

-

Les dernières années de sa vie, Ousmane Sow Huchard a participé, en tant que membre du conseil scientifique, à l’élaboration du musée des Civilisations noires qui a finalement ouvert ses portes au public en décembre 2018. ↩

-

Dans son livre La Culture, ses objets-témoins et l’action muséologique, op. cit., p. 379, Huchard décrit les rapports avec le ministère de tutelle comme plus heurtés qu’il ne le fait dans cet entretien. En effet, il y note qu’il est rentré au Sénégal en décembre 1982 et a été nommé conservateur en chef du Musée dynamique en avril 1983 par Joseph Mathiam, alors ministre de la Culture. Il est ensuite reparti au Canada pour y terminer sa thèse de doctorat. Quand il est finalement rentré au Sénégal en 1984, des membres du cabinet du nouveau ministre de la Culture Abdelkader Fall ont contesté sa position et c’est seulement en février 1985 qu’il a de nouveau été nommé conservateur en chef du musée. ↩

-

Conformément à une décision du président Senghor, le bâtiment du Musée dynamique fut occupé entre 1977 et 1982 par Mudra-Afrique, une école de danse africaine contemporaine créée par le chorégraphe franco-sénégalais Maurice Béjart et dirigée par la danseuse et chorégraphe Germaine Acogny (voir O. S. Huchard, La Culture, op. cit., p. 371-378). C’est dans ce contexte que les miroirs mentionnés par Huchard avaient été installés dans le bâtiment. ↩

-

Le FRENA (Foyer de recherches d’une esthétique négro-africaine) a exposé ses objectifs dans un manifeste rédigé le 31 décembre 1974 et signé par Mahamat Johnson Traoré, Issa Samb, Ousmane Sow Huchard, Mamadou Traoré Diop, Youssoupha Dione et Mansour Saura Wade. Selon ce texte programmatique, le FRENA cherche de « nouvelles valeurs esthétiques négro-africaines » et « s’intègre à l’effort de libération culturelle et d’éducation de la jeunesse africaine dans une remise en cause constante des normes et modèles artistiques et littéraires imposés. » Il est constitué de différents ateliers-laboratoires dédiés à : « a) Pensée et philosophique négro-africaine, b) Critique, c) Littérature, d) mass média, e) Arts plastiques, f) Arts dramatiques, g) Danse, h) Musique, Architecture, Environnement et Loisirs, i) Modes » Voir O. S. Huchard, La Culture, op. cit., p. 448. ↩

-

Voir note de bas de page 4. ↩

-

L’exposition « Art sénégalais d’aujourd’hui » au Grand Palais à Paris en 1974 était la première étape de l’exposition itinérante qui a ensuite été présentée sous le titre « Art contemporain du Sénégal » dans de nombreux pays sur trois continents. De 1974 à 1975 en Europe : France (Paris, Nice), Finlande (Helsinki), Autriche (Vienne), Suède (Stockholm), Italie (Rome, Florence) ; de 1979 à 1982 en Amérique : Mexique (Mexico City), Canada (Hamilton, Québec), États-Unis (Washington D. C., Boston, Atlanta, La Nouvelle-Orléans, Chicago), Brésil (Brasilia, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia) ; de 1982 à 1984 en Asie : Japon (Tokyo, Tochigi), Corée (Séoul), Chine (Pékin, Shenyang, Pyongyang). Voir O. S. Huchard, La Culture, op. cit., p. 364-368. ↩

-

L’exposition itinérante a été présentée à la Corcoran Gallery of Art à Washington D. C. du 22 février au 6 avril 1980. ↩