Après la fermeture de l’école Mudra Afrique en 1982, le Musée dynamique de Dakar est réhabilité et accueille à nouveau des expositions d’art dès 1984. Ousmane Sow Huchard1 en est son nouveau conservateur en chef et coordonne la programmation du musée. Durant cette période, le musée voit arriver dans ses locaux une nouvelle génération d’artistes sénégalais, qui se détache du courant de la négritude incarné par la première génération de l’École de Dakar. Cette nouvelle génération s’illustre principalement dans le cadre des deux Salons nationaux des artistes sénégalais tenus au musée en 1985 et 19862. Viyé Diba fait partie de cette nouvelle génération et il coorganise le Salon national des artistes sénégalais de 1985, auquel il participe également. À l’occasion d’un entretien réalisé le 17 novembre 2023 dans sa résidence de recherche et de création Manifa à Dakar, l’artiste partage ses souvenirs quant à l’émergence de cette nouvelle génération d’artistes par le biais de l’histoire du Musée dynamique. L’institution muséale s’est révélée être un outil et un témoin clé pour ce nouveau groupe d’artistes et, in fine, un levier important pour la carrière de Viyé Diba.

Viyé Diba, né en décembre 1954 à Karantaba au Sénégal, est un artiste plasticien sénégalais affilié à la deuxième génération de l’École de Dakar. Il étudie à l’Institut national des arts du Sénégal3 de 1973 à 1977, puis à l’École normale supérieure d’éducation artistique (ENSEA)4 de 1979 à 1983 à Dakar, avant de poursuivre sa formation à la Villa Arson, école pilote internationale d’art et de recherche située à Nice, en France, de 1985 à 1987. Viyé Diba est un « plasticien de l’environnement », comme s’est plu à le décrire Ousmane Sow Huchard5. Son œuvre plastique s’étend de la peinture à l’installation en passant par la performance, et traite de sujets divers qui environne l’existence humaine sénégalaise ; tels que le quotidien, l'actualité, les oubliés de la société, ou les changements et dégradations urbaines. L’artiste a été le vice-président de l’Association nationale des artistes plasticiens sénégalais (ANAPS)6 de 1985 à 1989, puis son président de 1989 à 2000. En 1992, l’ANAPS est à l’initiative et fait partie des organisateurs de la première Biennale d’art visuel de Dakar7. En 1996, Diba est nommé chevalier des arts et des lettres en France. En 1998, il reçoit le grand prix Léopold Sédar Senghor de la Biennale de Dakar, et vingt années plus tard, en 2018, il est choisi pour être le commissaire du pavillon sénégalais de cette même Biennale. L’artiste a par ailleurs été professeur d’arts plastiques à l’École nationale des Beaux-Arts de Dakar de 1987 à 2014. Depuis 2022, Viyé Diba est le directeur artistique de Manifa, maison des cultures contemporaines qu’il a fondée à Dakar dans le quartier de Scat Urbam.

Magali Ohouens : Quels sont vos premiers souvenirs du Musée dynamique de Dakar ?

Viyé Diba : C’est d’abord les grands maîtres du monde occidental. Picasso, Hundertwasser, Manessier. Nous, on était étudiants à l’époque, donc on venait. Et ça c’était très important car ça faisait partie de l’orientation pédagogique de l’Institut national des arts. Senghor a construit ce musée pour créer une ouverture entre les artistes sénégalais et l’international. C’était un cadre pédagogique supplémentaire à l’enseignement de l’Institut national des arts, qui donnait alors un enseignement différent de l’enseignement de la première époque qui était dominé par la pédagogie de Pierre Lods8. Donc il matérialise l’autre binôme de Senghor : enracinement, ouverture. Le Musée dynamique est en fait la porte d’ouverture sur le monde. Dans la conception théorique de Senghor, il y a deux étapes. La période de l’enracinement (1960-1970), et à partir de 1970, l’ouverture. L’ouverture a été illustrée par la création de l’Institut national des arts, qui nous a formés. Nous, on a été formés à l’école plastique, on a fait le dessin comme tout le monde, toutes les matières qu’on enseigne dans une académie occidentale. Pour faire écho à cela, le Musée dynamique était un élément. Quand on était étudiants, à chaque grande exposition, on allait voir. On a vu Picasso là-bas, Hundertwasser, Manessier. Ce qui nous permet d’être en rapport avec l’art international, c’est très important.

Le deuxième élément, c’est l’organisation curatoriale. Ousmane Sow Huchard est le premier sénégalais à avoir une orientation muséale, il a donné une certaine vie à cette institution, il a permis aux artistes sénégalais de mieux se sentir dans cet espace-là.

Le troisième élément, c’est qu’à travers ce management, le Musée dynamique a joué un rôle très important dans notre processus de professionnalisation. La première exposition qu’on a organisée en 1985 a donné le premier Salon des artistes plasticiens9.

MO : Ce n’était pas en 1973 ? Pouvez-vous nous expliquer ce renouveau ?

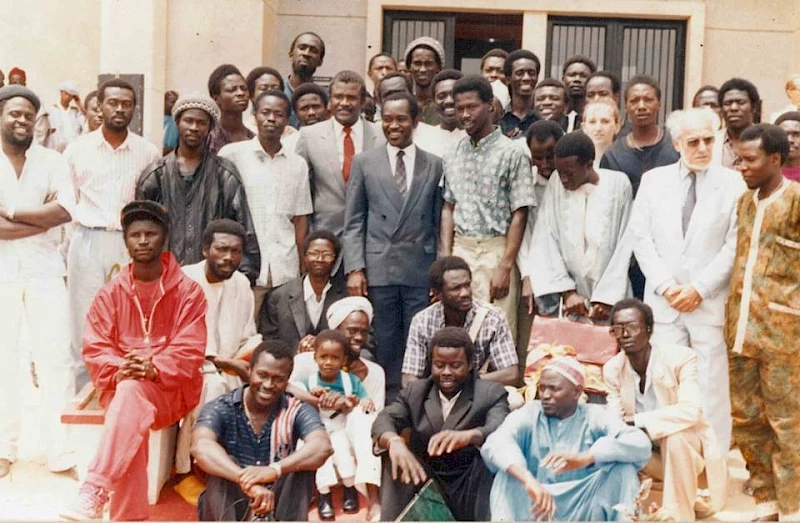

VS : Non, c’était en 1985 pour notre génération, celle qui avait fréquenté l’école des années 1970 aux années 1980. Et en 1985, on a organisé une première grande exposition au Musée dynamique, qu’on a intitulée « premier Salon national des artistes plasticiens ». Parce qu’avant cela, les salons étaient organisés par l’État. À partir de 1985, le salon est désormais organisé par les artistes eux-mêmes, car c’est la période du plan d’ajustement [structurel], où l’État n’a pas comme priorité la culture et les arts. Et on a vite été délaissés par l’État. Le salon a été organisé par notre association qui s’appelle l’Association nationale des artistes plasticiens (ANAPS)10. El Hadji Sy a été le premier président, moi j’étais le vice-président à cette période. En 1985, quand on a mis en place cette direction de l’ANAPS, la première manifestation fut ce salon organisé au Musée dynamique en réaction à une exposition qui s’est tenue à la Galerie nationale11 par des artistes américains. À l’époque, la Galerie nationale était un espace pour montrer les artistes nationaux, et le Musée dynamique était pour l’international. Avec ce salon, le Musée dynamique devenait un symbole très fort pour nous. La prise de responsabilité par les artistes a été facilitée par Ousmane Sow Huchard. Ousmane Sow Huchard, par cette attitude, a marqué un nouveau départ : la création contemporaine sénégalaise avec cette génération montante qui a pratiquement occupé la scène artistique de 1980 à 2000 ; cette génération qui a créé la Biennale de Dakar. C’est très important. Le Musée dynamique a accompagné cette prise de responsabilité des artistes sur les plans social, organisationnel et décisionnel. Je crois que c’est une structure très importante qui a aidé la société civile, et aidé une scène artistique à se mettre en place. On y a organisé plusieurs salons jusqu’à ce que le Musée dynamique soit transféré à la justice.

MO : Combien de salons avez-vous organisés au sein du Musée dynamique ?

VS : Le salon de 1985 et celui de 1986. Le salon de 1988 s’est passé à la Galerie nationale. Un salon important, « L’art contre l’apartheid »12 en 1986, était une mobilisation pour la libération de Mandela. Madame Mitterrand a visité cette exposition avec madame Diouf13. Cela est très important, cela a été un événement historique très marqué. Je n’étais pas personnellement à ce salon, j’étais en France aux Arts déco de Nice14, après je suis revenu. Mais cette exposition a permis la réconciliation entre la nouvelle génération d’artistes et l’État. Car avant cela, l’État ne venait pas aux salons, c’était très conflictuel depuis l’éviction du Village des Arts en 198315. Les relations ont repris alors. Abdou Diouf a commencé à présider les salons.

MO : Avez-vous des souvenirs, des anecdotes plus précises quant à ce premier Salon national des artistes plasticiens organisé en 1985 ? Comment s’est déroulée l’organisation ? Quels artistes y ont participé ? Quelles étaient les œuvres présentées ? Comment vous êtes-vous approprié l’espace du Musée dynamique ?

VS : C’est très difficile maintenant avec le recul [rires]. En général, s’il n’y a pas de catalogue, c’est difficile. Je sais qu’El Hadji Sy y était, moi-même, Moussa Tine, Moussa Baidy Ndiaye16. Beaucoup d’artistes étaient là. Ibrahima Kébé17, les artistes de Colobane18, etc.

MO : Connaissez-vous le nombre d’artistes qui ont participé ? Une cinquantaine, une trentaine, une vingtaine d’artistes ?

VS : Une cinquantaine, je crois. Un nombre assez considérable.

MO : Qu’est-ce qui vous a le plus marqué durant ce premier salon ?

VS : Vous savez, ce salon se situe après une première crise entre les artistes et l’État, quand les artistes ont été expulsés du Village des Arts en 1983. Donc après le Village des Arts, le Musée dynamique était en fait l’endroit de repos, de rencontre pour les artistes, car les artistes n’avaient plus de lieu. Avec la présence de Huchard, c’était un lieu où les artistes se rencontraient. Les deux générations se rencontraient là-bas, celle de l’École de Dakar et la nouvelle génération. Tout le monde échangeait. Cette exposition comporte les deux aspects : à la fois l’École de Dakar et la nouvelle création à partir de la formation des années 1970-1980.

MO : Avez-vous le souvenir des œuvres que vous avez vous-même exposées lors de ce salon ?

VS : Ce sont des œuvres que je n’ai plus, des œuvres qui sont vendues. Mais à cette époque, le thème de mon travail était lié à l’environnement humain, matériel, surtout à l’environnement social. Je m’intéressais beaucoup aux malades mentaux, aux éclopés, aux femmes, aux marchands ambulants. J’ai dû exposer deux œuvres, des dessins papiers, c’était très timide19.

MO : Combien de fois avez-vous exposé au musée ?

VS : J’ai exposé en 1985, et après je suis allé en France. Quand je suis rentré, les expositions ont diminué et le musée a fermé en 1988. Le dernier salon, c’était « Art Apartheid », puis le musée a fermé. En 1987, on a fait une assemblée générale de l’ANAPS là-bas, et en 1988, il a fermé. C’est dommage.

MO : Vous avez donc exposé une seule fois au Musée dynamique, à l’occasion du premier Salon national des artistes plasticiens de 1985, avant d’aller en France puis de revenir en 1987, notamment pour l’assemblée générale de l’ANAPS. Les assemblées générales de l’association étaient-elles souvent organisées au musée ?

VS : On a fait celle de 1987 avec Zulu Mbaye20, j’étais son premier vice-président, et puis le musée a fermé. Ensuite, Zulu est parti et je l’ai remplacé. Je suis devenu président de l’association en 1989. C’est moi qui ai inauguré le salon qui a créé la biennale en 1989.

MO : Vous qui avez organisé ce premier salon de 1985, aviez-vous fréquenté les premiers salons organisés par l’État dans les années 1970 qui présentèrent l’École de Dakar ?

VS : On était très jeunes, on était encore à l’école, à l’époque. J’ai commencé l’école en 1973. Les artistes qui ont été présentés dans ces salons, c’étaient des artistes très précoces, des gens de notre âge. Mais ils étaient formés par Lods qui ne demandait pas de niveau intellectuel. Il prenait des gens et les formait directement, sans concours. C’est pourquoi ils étaient précoces, il y en a qui ne sont pas passés par des examens. Nous, on a commencé à exercer après la formation à l’école, dans les années 1977-1978. Cette génération de 1977-1978 qui a créé le Village des Arts en 1980 et qui a été expulsée en 1983, a organisé le premier salon de 1985 au Musée dynamique.

MO : Malgré ce statut d’étudiant, avez-vous pu voir tout de même ces salons des années 1970 ?

VS : Oui, oui.

MO : Qu’avez-vous pensé de cette modernité sénégalaise présentée ?

VS : À l’époque, cette histoire d’École de Dakar ne nous intéressait pas. En tant qu’élèves, on ne voyait pas cela d’un bon œil. Nous, on était formés comme les académiciens à Paris. En fait, jusqu’à une certaine période, on était en conflit de générations avec ces gens-là [rires]. On avait un autre regard sur eux.

MO : Qui étaient vos professeurs ?

VS : À l’époque, c’étaient les Français. Mais il y avait Mamadou Diagne et Simon Faye qui étaient nos professeurs de dessin. Tout le reste, c’étaient des Français.

MO : Malgré cette réticence, est-ce que certains artistes vous ont tout de même marqué ?

VS : Oui, il y avait Amadou Seck, Diatta Seck, Philippe Sène et Alpha Walid Diallo21.

MO : Qu’avez-vous pensé de l’exposition au Musée dynamique d’Iba Ndiaye en 197722, un artiste qui s’est aussi démarqué du courant de l’École de Dakar ?

VS : On était très fascinés par sa dextérité technique. C’est quelqu’un qui a une grande force en matière de dessin, d’expression de couleurs. Iba Ndiaye a toujours été un grand maître. On peut être d’accord ou pas, mais c’est un grand artiste. Sa maîtrise technique intéressait beaucoup les artistes de notre génération car on avait à peu près la même école. On était formés par les mêmes types d’enseignements que les académies occidentales, par conséquent la maîtrise du dessin était un des éléments d’évaluation très important. Il a exposé sa série Tabaski23. J’adore cela ! Tabaski, c’est une sorte d’allégorie des Africains. Tu sais, à la tabaski, les moutons, on les égorge, et l’autre mouton attend aussi qu’on l’égorge [rires]. On n'a pas encore dépassé cela. C’est très intéressant, l’autre mouton attend qu’on termine avec l’autre [rires]. Cela est très intéressant politiquement, techniquement. Et il y a une certaine expressivité avec du sang, de la chair, c’est très puissant et angoissant. Et cette œuvre est encore actuelle encore [rires]. On attend qu’on égorge l’autre, et toi aussi tu passes et puis on t’égorge. On n’est jamais averti, c’est terrible. Les trois Tabaski étaient exposées, je crois. Iba Ndiaye est un grand observateur de la vie africaine. J’ai beaucoup apprécié l’esthétique et le sens de ses œuvres, chacun attend son tour, à qui le tour ?24 [rires]. Il raconte la vie africaine autrement. Et finalement, cette différence entre l’École de Dakar, entre Iba Ndiaye et Papa Ibra Tall, ce sont des problèmes de styles. Mais dans le fond, ils parlent tous de cette Afrique, du quotidien. Iba Ndiaye est plus intéressé par l’actualité, alors que pour les autres, c’est l’esthétique traditionnelle qui était la base doctrinale.

MO : Je suppose que vous avez également vu l’exposition d’El Hadji Sy en 198725, et que vous l’avez peut-être aidé à monter l’exposition ?

VS : Oui, bien sûr. Beaucoup d’énergie. Très moderne, genre un fauve allemand. Très ouvert sur l’art occidental, très gestuel. D’ailleurs, il est resté dans cela, il est assez gestuel.

MO : Par rapport aux expositions des « grands maîtres européens », quelles ont été vos impressions en tant qu’étudiant à l’Institut national des arts lorsque vous avez vu ces expositions ? Ces expositions ont-elles influencé ou inspiré votre pratique ? Si oui, comment ?

VS : On était jeunes, et beaucoup d’entre nous ont été influencés par Picasso26. C’est très simple, parce que Picasso est une espèce de synthèse de l’art classique qu’on connaît au travers de l’École de Dakar, la géométrisation des lignes, etc. Il y a des artistes comme Moussa Baidy Ndiaye, que Soulages27 a influencé par la puissance de la matière. Ces maîtres européens étaient des références à l’époque, c’était facile pour les étudiants de s’y référer. Il y a aussi Hundertwasser28, l’Autrichien, qui a beaucoup intéressé les étudiants, par les couleurs, par les lignes, par les compositions.

MO : Aviez-vous l’habitude d’aller au musée avant le premier salon de 1985 ?

VS : Beaucoup ! À partir des années 1980, il y avait même une association des Amis du Musée dynamique29. Le musée commençait à être ouvert aux populations qui s’y rendaient : des universitaires, des jeunes, des jeunes avocats, des hommes de culture. Surtout grâce à la personnalité de son conservateur Ousmane Sow Huchard, qui était quelqu’un du monde de la musique, un musicien, ce qui a été une opportunité pour beaucoup de gens de venir dans cet espace. Il y avait vraiment une culture muséale qui commençait à naître, à travers le fait de visiter des expositions.

MO : Ce n’était pas le cas sous la présidence de Léopold Sédar Senghor ?

VS : Si. C’est Senghor qui a invité ces « grands maîtres ». Après son départ, il n’y a pas eu de grandes expositions de grands maîtres. Et puis Ousmane a commencé avec Senghor, car ce dernier lui a donné une bourse pour faire des études muséales au Canada30. Il est rentré, il a un peu travaillé avec Senghor et il a continué quand ce dernier a quitté le pouvoir.

MO : Avez-vous vu les premières expositions du musée qui s’inscrivaient dans l’enracinement de la politique senghorienne ?

VS : Je n’étais pas à Dakar. Je suis arrivé en 1972.

MO : Quelle exposition vous a le plus marqué au musée ?

VS : Picasso. D’abord pour son envergure, mais aussi pour ce que Senghor pensait de lui. Pour lui, Picasso, c’est l’art « nègre ». Du coup, nous, on ne cherchait pas à comprendre, on était très intéressés par cela. Mais c’est surtout le cubisme synthétique. C’est intéressant au niveau des compositions. Très créatif et expressif, très puissant.

MO : En tant qu’artiste dakarois, étiez-vous content de voir tout ce cycle sur les grands maîtres européens arriver à Dakar ? Y avait-il une forme d’euphorie ?

VS : C’était un avantage, on a été très avantagés. En fait, on a commencé avec tous ces grands maîtres. Ce n’est pas évident de connaître ces gens-là et de voir leurs expositions, et du coup cela a été un raccourci pour nous, on était directement dans l’antichambre de ces gens-là. D’ailleurs, on a fait la révolution à partir de cela en 1977, c’est cela que j’entends par la nouvelle école. On a créé, on pensait qu’il y avait autre chose à faire. On avait des éléments de comparaison entre l’École de Dakar et la période universelle. Il fallait une troisième voie. Dans mon cas personnel, c’est ce qui m’a motivé. On était entre deux écoles, l’École de Dakar et l’art européen. Et pour moi, il fallait arrêter cela et chercher une autre voie. Cela nous a permis de prendre notre propre chemin. Cela nous a beaucoup libérés, et en même temps, donné un bon recul historique.

MO : Qu’avez-vous pensé, ressenti, lors de la première fermeture du musée en 1977 ? Et notamment de l’arrivée de l’école de danse Mudra Afrique ?

VS : C’est très compliqué, très dramatique. En fait, cela montre la période de tâtonnements. On ne peut pas remplacer une institution qui joue tant de rôles dans l’art visuel, un art majeur, par un autre art majeur qui est la danse. Finalement, c’est ce que j’appelle la période de tâtonnements de la politique culturelle. Huchard est venu après Mudra Afrique31.

MO : Durant cette période, vous rendiez-vous tout de même au musée ? Avez-vous vu quelques représentations de l’école de danse ?

VS : Je connaissais Germaine depuis longtemps. Il y avait aussi d’anciens élèves de l’Institut national des arts qui dansaient là-bas. La danse était un peu trop élitiste car la danse classique n’intéresse que les connaisseurs. Nous, à l’époque, on n’était que très peu avertis de cette forme, bien que Germaine Acogny ait enseigné à l’école quand on était à l’Institut national des arts dans les années 197032.

MO : Qu’avez-vous pensé de la fermeture définitive en 1988 ?

VS : C’est une catastrophe ! Un vide terrible ! Jusqu’à présent, beaucoup d’artistes en veulent au président Diouf. C’est un coup de frein énorme dans la politique culturelle, surtout concernant les arts visuels. C’est un grand désastre. On n’a rien compris.

MO : Oui je comprends, surtout que c’était un lieu de rencontre pour vous.

VS : Oui, oui, cela s’inscrit dans cette phase de désenghorisation. Quand Diouf a pris le pouvoir, toutes les institutions créées par Senghor sont tombées. Le théâtre Daniel Sorano est tombé car il n’y avait pas de budget de création, pas d’argent. Les gens orientaient l’argent vers d’autres secteurs. Le cinéma est tombé, bon… Les arts visuels ont résisté car c’est un art d’individus qui n’ont pas besoin du monde pour créer. Mais toutes les autres formes d’art ont vraiment décliné. La perte du Musée dynamique a été énorme, parce que c’étaient les plasticiens qui tenaient la roue. Heureusement, Abdou Diouf a construit la Galerie nationale permettant aux nationaux d’exposer. Mais ces grandes expositions que nous gratifiait le Musée dynamique, on les a perdues.

MO : Qu’auriez-vous aimé voir au Musée dynamique ?

VS : Développer le volet d’éducation au niveau des enfants. Cela est très important, car un musée, c’est un lieu d’éducation. Ce n’était pas très développé. Le développement de la formation d’auxiliaires culturels, comme les journalistes culturels, les managers, etc. C’était précoce par rapport à l’histoire de ce pays, mais cela aurait dû aller au-delà d’une relation entre artistes, espace, collectionneurs. Il faut, à mon avis, développer une politique d’éducation, par la présence d’une institution pour la jeunesse. Aujourd’hui on est en train de payer cela. Au niveau de l’environnement des arts, on commence timidement, par exemple comme tu le fais, à avoir des documentations scientifiques au Sénégal. Mais il y a un vide, il n’y a pas de travail antérieur, c’est un vrai problème, c’est dommage. Le Sénégal a été très dynamique, si le rapprochement avec les universités avait été fait, il y aurait beaucoup de documents.

-

Ousmane Sow Huchard (1942-2020) fut le dernier conservateur en chef du Musée dynamique de Dakar de 1983 à 1988. Voir l’article hommage qui lui a été dédié dans le premier numéro de cette revue (accessible ici). ↩

-

Le premier Salon national des artistes sénégalais a lieu du 28 mai au 20 juin 1985 au Musée dynamique de Dakar. Le deuxième Salon national des artistes plasticiens sénégalais, dont le thème est « L’art contre l’apartheid », a lieu du 23 mai au 23 juin 1986 au Musée dynamique de Dakar. ↩

-

L’École des Arts de Dakar devient l’Institut national des arts du Sénégal en 1971. ↩

-

L’Institut national des arts du Sénégal devient en 1977 l’École nationale des Beaux-Arts. L’École normale supérieure d'éducation artistique (ENSEA) est créée en avril 1979 afin de remplacer la division d’éducation artistique de l’École nationale des Beaux-Arts. Le but de la section « Éducation artistique » créée en 1964, et par la suite de l’ENSEA, est de former des professeurs d’éducation artistique pour les écoles, lycées, formations professionnelles ou écoles d’instituteurs. ↩

-

Ousmane Sow Huchard, Viyé Diba , plasticien de l'environnement, Saint-Maur, Sépia, Dakar, NEAS, 1994. ↩

-

L’ARPLASEN, Association des artistes plasticiens du Sénégal, est créée en 1975. L’association devient en 1985 l’ANAPS, Association nationale des artistes plasticiens sénégalais, avec comme président El Hadji Sy et vice-président Viyé Diba. ↩

-

La première édition de la Biennale de Dakar en 1990 est dédiée à la littérature. ↩

-

Pierre Lods (1921-1988) est un peintre français, fondateur de l’école de peinture de Poto-Poto créée en République du Congo, à Brazzaville, en 1951. Au sein de cette école, il apprend à ses élèves à peindre d’une manière « africaine ». Il est appelé au Sénégal par Léopold Sédar Senghor pour diriger avec Papa Ibra Tall (1935-2015) la section Recherches plastiques nègres au sein de l’école des Arts de Dakar. Au sein de cette section, les deux artistes professeurs apprennent à leurs élèves à peindre avec un certain instinct « africain », en éloignement de l’académisme européen. Papa Ibra Tall dirige la section de 1960 à 1965, tandis que Pierre Lods la dirige de 1960 à sa mort en 1988. ↩

-

Le premier Salon national des artistes sénégalais a lieu du 28 mai au 20 juin 1985 au Musée dynamique de Dakar. ↩

-

Voir note 6. ↩

-

La Galerie nationale est créée en janvier 1983 par le président Abdou Diouf pour fédérer un marché de l’art national. C’est un espace d’exposition-vente dédié principalement aux artistes sénégalais. ↩

-

Le deuxième Salon national des artistes plasticiens sénégalais intitulé « L’art contre l’apartheid » a lieu du 23 mai au 23 juin 1986 au Musée dynamique de Dakar. ↩

-

Danielle Mitterrand a été la première dame de la France de 1981 à 1995. Elisabeth Diouf a été la première dame du Sénégal de 1981 à 2000. ↩

-

Viyé Diba fréquente la Villa Arson, école pilote internationale d’art et de recherche de Nice en France, de 1985 à 1987. ↩

-

En 1977 et dans les années qui suivent, l’artiste El Hadji Sy et plusieurs dizaines d’autres artistes occupent l’ancien campement militaire abandonné de Lat Dior à Dakar, où ils créent des dizaines d’ateliers, studios et logements. L’ensemble est appelé « Village des Arts ». Ce village est à contre-courant de la Cité des Arts de Colobane, subventionnée par l’État, et regroupe toute une génération d’artistes qui s’éloigne de la première génération de l’École de Dakar. Le Village des Arts est détruit sur ordre du président Abdou Diouf en 1983. Voir Elizabeth Harney, In Senghor's Shadow : Art, Politics, and the Avant-Garde in Senegal, 1960-1995, Durham et Londres, Duke University Press, 2004. ↩

-

El Hadji Sy (né en 1954), Moussa Tine (né en 1953) et Moussa Baidy Ndiaye (1953-2008), sont des artistes sénégalais affiliés à la deuxième génération de l’École de Dakar. ↩

-

Ibrahima Kébé (1955-2019) est un artiste sénégalais affilié à la deuxième génération de l’École de Dakar. ↩

-

Viyé Diba fait ici référence aux artistes de la première génération de l’École de Dakar qui logeaient dans la Cité des Arts de Colobane. ↩

-

Viyé Diba évoque longuement son rapport à la ville et à l’urbanisme dans l’entretien qu’il a accordé à Mamadou Diouf dans Mamadou Diouf et Maureen Murphy (éd.), Déborder la Négritude. Arts, politique et société à Dakar, Dijon, Les Presses du réel, 2020. ↩

-

Zulu Mbaye (né en 1954) est un artiste sénégalais ayant suivi sa formation auprès de Pierre Lods au sein de la section « Recherches plastiques nègres » à l’Institut national des arts du Sénégal durant la décennie 1970. Il participe aux deuxième et troisième Salons des artistes sénégalais organisés par l’État en 1974 et 1975, ainsi qu’aux deux salons organisés par l’ANAPS en 1985 et 1986. Zulu Mbaye a été le président de l’ANAPS de 1987 à 1989. ↩

-

Amadou Seck (né en 1950), Diatta Seck (1953-2015) et Philippe Sène (né en 1945) sont des artistes sénégalais affiliés à la première génération de l’École de Dakar. Alpha Walid Diallo (1927-2000) est un artiste sénégalais qui a consacré sa pratique à la peinture d’histoire à partir de 1966. ↩

-

Iba Ndiaye (1928-2008) est un artiste peintre sénégalais considéré comme l’un des pères de la peinture moderne sénégalaise. L’exposition « Iba Ndiaye » a eu lieu au Musée dynamique de Dakar du 4 au 18 février 1977. Voir Magali Ohouens, Le Musée dynamique de Dakar, 1966-1977. Genèse, création, et arts « négro-africains » dans le contexte de la politique culturelle du président Léopold Sédar Senghor, mémoire de master 1 dirigé par Maureen Murphy, université Panthéon-Sorbonne Paris I, 2020, p. 108-117. ↩

-

La série Tabaski d’Iba Ndiaye, commencée en 1963, est composée de sept œuvres. L’exposition de 1977 au Musée dynamique de Dakar, présente trois œuvres de cette série, toutes les trois créées en 1970 : Tabaski, 1970, huile sur panneau, 130 x 250 cm ; Tabaski, à qui le tour ? 1970, huile sur panneau, 150 x 250 cm ; Tabaski, 1970, huile sur panneau, 150 x 250 cm. Voir Iba Ndiaye (catalogue de l’exposition, Dakar, Musée dynamique de Dakar, 1977), Dakar, Musée dynamique, 1977. ↩

-

Référence à l’œuvre de la série d’Iba Ndiaye nommée ainsi Tabaski, à qui le tour ? (1970). Voir Okwui Enwezor, Franz-W. Kaiser, Iba Ndiaye, peintre entre continents : vous avez dit « primitif » ? Paris, Adam Biro, 2002, p. 36 ; Iba Ndiaye, (cat. exp., Dakar, Musée dynamique de Dakar, 1977), op. cit., p. 17. ↩

-

L’exposition « El Hadji Sy : œuvres récentes », s’est déroulée du 11 au 29 novembre 1987 au Musée dynamique de Dakar. ↩

-

L’exposition « Pablo Picasso » s’est déroulée au Musée dynamique de Dakar du 6 avril au 6 mai 1972. ↩

-

L’exposition « Pierre Soulages » a eu lieu au Musée dynamique de Dakar du 29 novembre au 29 décembre 1974. ↩

-

L’exposition « Hundertwasser » a eu lieu au Musée dynamique de Dakar du 4 novembre au 4 décembre 1976. ↩

-

L’association des Amis du Musée dynamique de Dakar a été créée en mars 1986, au lendemain de l’exposition « Chefs-d’œuvre des collections privées sénégalaises » (4 au 22 mars 1986). L’association est instituée et administrée par des collectionneurs privées, des universitaires et des étudiants. Voir Ousmane Sow Huchard, La Cultre, ses objets-témoins et l'action muséologique. Sémiotique et témoignage d'un objet-témoin, Dakar, Nègre International Éditions, 2010, p. 458. ↩

-

Ousmane Sow Huchard fait des études de muséologie, de musicologie et d’anthropologie à l’université de Montréal, dont il ressort diplômé d’un master en 1980. Il entame par la suite une thèse de doctorat en anthropologie culturelle à l’université Laval de Québec, dont il ressort diplômé en 1985. ↩

-

Ousmane Sow Huchard devient conservateur en chef du Musée dynamique de Dakar en 1983. ↩

-

Voir l’entretien avec Germaine Acogny dans ce numéro. Elle enseigne la danse africaine à l’Institut national des arts de Dakar de 1972 à 1977. ↩