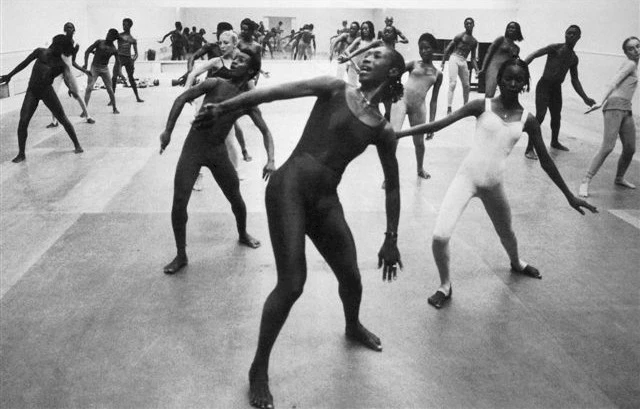

« Musée Dynamique - Mudra Afrique 1977-1982 », année 1980, crédit photographique Wolfgang von Wangenheim © 2024 ECOLE DES SABLES.

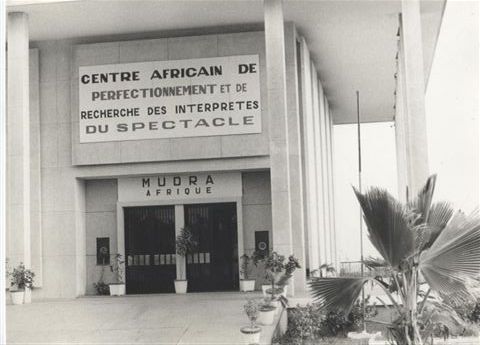

En novembre 1977, le bâtiment du Musée dynamique de Dakar change de fonction et met fin à l’organisation d’expositions d’art, pour accueillir l’école de danse Mudra Afrique, créée par le chorégraphe français Maurice Béjart sept années plus tôt à Bruxelles. Le concept de l’école Mudra se veut multidisciplinaire, plusieurs types de danses y sont enseignées : de la danse classique à la danse contemporaine, en passant par les danses indiennes (le bharata natyam ou le kathakali)1. Son installation à Dakar est tout un symbole pour le président Léopold Sédar Senghor, car elle s’imbrique dans le deuxième volet2 de sa politique culturelle axée sur la symbiose et le dialogue des cultures, tout en permettant de consacrer une autre forme d’art fortement plébiscitée sur le continent africain, la danse3. Mais la théorie de Mudra Afrique, avec le mélange des cultures pour atteindre un “universel” ou une modernité, se heurte rapidement à la réalité dakaroise. L’école est incomprise par la plupart des « locaux », par les artistes plasticiens, puis par le gouvernement du président Abdou Diouf qui décide de fermer l’école en 1982 pour réouvrir le musée.

Germaine Acogny, directrice de l’école durant tout son temps d’existence de 1977 à 1982, a été le témoin central de cette tumultueuse histoire, entre philosophie senghorienne, passion pour la danse, et la réalité dissonante de la société sénégalaise. Au cours d’un entretien qui s’est déroulé, le 26 décembre 2023, la chorégraphe et danseuse franco-sénégalaise m’a livré son témoignage et ses ressentis quant à cette époque, les événements, les idéaux et la pratique de l’école qu’elle a dirigée pendant cinq années.

Germaine naît en mai 1944 à Porto-Novo au Bénin et grandit au Sénégal. En 1962, elle se rend en France pour poursuivre ses études secondaires à l’école de gymnastique rythmique Simon-Siégel à Paris, où elle étudie l’éducation physique et sportive4. Elle revient en 1968 à Dakar, où elle fonde son premier studio de danse. En 1972, elle devient professeure de danse à l’Institut national des Arts5, et est nommée directrice de la section « danse africaine ». De 1977 à 1982, elle est choisie par Léopold Sédar Senghor et Maurice Béjart pour diriger l’école Mudra Afrique. Avec cette école, elle crée sa propre technique de danse, la technique Acogny, qui modernise la « danse africaine traditionnelle » par l’emprunt de certaines techniques étrangères issues de la danse classique ou de la danse contemporaine. En 1980, elle répertorie cette nouvelle technique en publiant un ouvrage, Danse africaine6. À la suite de la fermeture de Mudra Afrique en 1982, l’ancienne directrice s’exile en Europe. Elle rejoint notamment Maurice Béjart et sa compagnie Le Ballet du XXe siècle à Bruxelles, et organise des stages en danse africaine. En 1985, elle fonde avec son époux Helmut Vogt le Studio-École-Ballet-Théâtre du 3e Monde à Toulouse. Elle recommence à créer de nouvelles chorégraphies à partir de 1987, avec son solo Sahel. En 1991, elle remporte le London Contemporary Dance and Performance Award pour sa création YE’OU de 1988. Germaine Acogny décide de revenir au Sénégal au milieu des années 1990 et elle co-fonde en 1998 l’École des Sables, située à Toubab Dialaw et spécialisée dans les danses traditionnelles et contemporaines africaines, qu’elle continue de diriger actuellement et où elle enseigne sa technique de danse. Germaine Acogny a notamment reçu le prix d’Excellence de la CEDEAO dans la catégorie “Arts et Lettres” en 2019 ; le Lion d’Or de la danse à la Biennale de Venise en 2021 ; et le Grand prix de l’Académie des Beaux-Arts en chorégraphie en 2023.

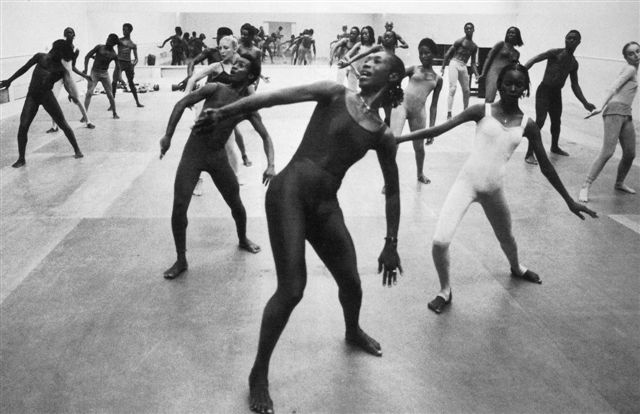

« Cours de Germaine Acogny à Mudra Afrique », crédit photographique F.C. Gundlach, année 1980 © 2024 ECOLE DES SABLES.

Magali Ohouens : Votre parcours de danseuse, chorégraphe est bien connu. Mais pourriez-vous vous présenter ?

Germaine Acogny : Je suis Germaine Acogny. J’ai été la directrice de Mudra Afrique, premier centre panafricain des danseurs de toute l’Afrique. Maintenant, je suis cofondatrice avec Helmut Vogt de l’École des Sables, qui reçoit des danseurs de toute l’Afrique francophone, anglophone et lusophone, ainsi que du monde entier. J’ai bientôt quatre-vingts ans, je danse, j’aime danser, mais j’aime surtout enseigner et partager la technique de danse que j’ai créée. Je continue à voyager, j’aime beaucoup voyager avec mon mari qui m’accompagne et nous sommes très fiers de l’École des Sables qui est connue mondialement, pour sa pédagogie, son travail formateur des danseurs africains7. Aujourd’hui, je danse pour mon plaisir. Je chorégraphie quelquefois, et j’enseigne quelquefois avec plaisir. Je suis Germaine Acogny Vogt.

MO : Quel est votre premier souvenir du Musée dynamique de Dakar ?

GA : Mon premier souvenir de l’institution… Je n’étais pas là quand il y a eu le premier Festival mondial des arts nègres, j’étais en Europe. Quand je suis revenue, il y avait au Musée dynamique des expositions extraordinaires de peintres sénégalais, cela m’a beaucoup touchée. J’y ai vu non seulement des peintres sénégalais, mais aussi Soulages, que j’ai rencontré pour la première fois, ce peintre du noir que j’admire et que j’aime. Il y avait aussi Picasso. Donc pour moi, le Musée dynamique va au-delà du Sénégal, c’est un musée extraordinaire qui a reçu des artistes peintres renommés, et cela m’a beaucoup marquée.

MO : Quelle est l’exposition qui vous a le plus marquée ?

GA : C’est Soulages8, car le noir est une couleur. J’étais étonnée de cette abstraction. En pleine méditation devant ses tableaux, je voyais mon imaginaire travailler, aller… J’avais donc une certaine liberté d’expression à travers ses œuvres. Après, je crois que le président Senghor a fait les élégies de la reine de Saba, et que Soulages a illustré certains poèmes, mais peut-être que je me trompe9.

MO : Vous évoquez les expositions d’artistes sénégalais. S’agit-il des Salons nationaux du milieu des années 1970 et de l’exposition d’Iba Ndiaye en 197710 ?

GA : C’est possible. Je n’ai plus la mémoire des dates, je n’ai plus la mémoire. Pour Iba Ndiaye, bien sûr, je connais, mais je ne sais plus. Ibou Diouf, tous ces grands artistes sénégalais, qui y ont exposé.

Bien sûr, quand le président Senghor a décidé que le Musée dynamique deviendrait Mudra, cela a été une déception pour les peintres sénégalais. Mais à ce moment-là, j’avais dit qu’on pouvait cohabiter : peinture et danse. Je trouve que la danse est la mère de tous les arts, et qu’on peut tout exprimer par le corps : la peinture, la musique, la littérature, etc. Mais cela n’a pas été le cas. C’était comme cela. Nous, nous étions très heureux. Mudra Afrique n’a duré que cinq ans et c’est redevenu le Musée dynamique avec Ousmane Sow Huchard, qui a écrit des livres extraordinaires sur la musique, sur la kora. Dans un de ses livres, il a fait une enquête sur la fermeture de Mudra Afrique11. Sous Abdou Diouf, ceux qui l’entouraient lui ont dit de fermer Mudra12, et il y a eu une cabale contre moi. Dans ce livre, il y a la preuve que je n’ai rien volé, que je n’ai rien pris, que j’étais tout à fait honnête, c’était clair et net ! Je m’en suis sortie et je me suis exilée en Europe.

MO : Quand Mudra Afrique s’est installée au musée, les collections permanentes étaient-elle encore présentes ? L’État ne les avait pas retirées ?

GA : Non, il n’y avait plus de collections. C’est quand Ousmane Sow Huchard est revenu qu’il y a eu un recommencement des collections. Mais quand Mudra Afrique s’est installée, il n’y avait que Mudra Afrique.

MO : Pourquoi le gouvernement d’Abdou Diouf vous a-t-il alors accusée de vol ?

GA : Mais vous savez, quand un président s’en va, on accuse les gens ! Voilà, je ne sais pas pourquoi on m’a accusée, mais j’étais nickel. Je ne veux même pas revenir là-dessus. En tous les cas, j’ai beaucoup souffert, mais je m’en suis sortie. Heureusement que j’avais rencontré mon mari actuel, et je suis partie.

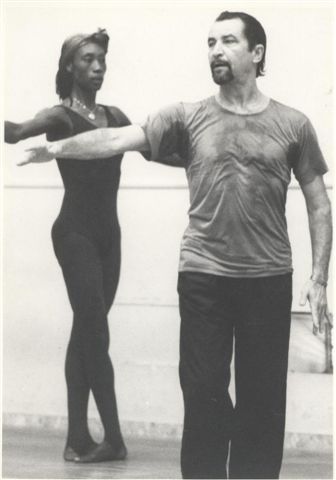

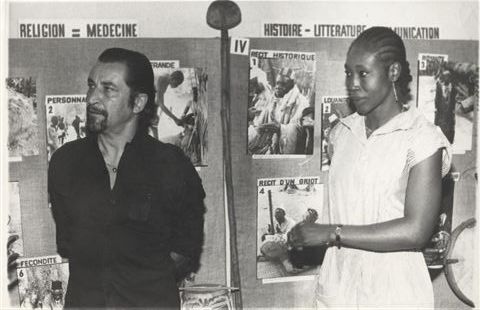

« Germaine Acogny et Maurice Béjart », année 1980, © 2024 ECOLE DES SABLES.

MO : Revenons sur Mudra Afrique. Que représentait cette école pour vous ?

GA : C’était ma vie. J’ai mis mon corps, mon âme. Aujourd’hui, il y a Irène Tassembédo13 qui est là encore et qui rayonne, et il y en a d’autres qui sont moins connus et qui sont à l’étranger. Je suis fière de la réussite de ces gens-là. À ce moment-là, quand j’ai donné des cours, l’école avait des cours de danse classique, de danse contemporaine, de jeu théâtral. Doudou Ndiaye Rose14 et Julien Jouga15 m’ont beaucoup soutenue, je suis très fière de leur collaboration. Le président Senghor voulait faire du Sénégal la Grèce de l’Afrique, la danse contemporaine manquait au Sénégal, la danse des temps modernes. Donc il était très satisfait, avec Maurice Béjart, de ce contexte. Pour moi, c’était la manifestation de la confiance et de la reconnaissance de la danse africaine des temps modernes. À travers le miroir de leurs yeux, de Senghor et de Béjart, j’ai retrouvé mes racines et la danse africaine des temps modernes a été reconnue mondialement.

MO : Que signifiait l’installation de Mudra Afrique au Musée dynamique de Dakar ? Pourquoi ce choix ?

GA : Le président Senghor a décidé de ce lieu, car il y avait l’espace. C’était ouvert au monde, tourné vers la mer, vers l’océan. Et moi, quand je mets mes pieds dans l’océan, je trouve qu’il n’y a pas de frontières, on est ouvert au monde. Et vous savez, dans toute chose, il y a des choses bénéfiques et négatives. Pendant cinq ans, cela a été extraordinaire. Ce qui a été dommage, c’est qu’on avait créé une association où tous les pays africains devaient cotiser, ce n’était pas cher, 500 000 FCFA par an. Seul le Congo-Brazzaville a cotisé, les autres n’ont pas daigné le faire. Il n’y a pas eu d’union. Et j’ai l’impression que chaque pays voulait avoir son Mudra, c’est ridicule. Si on s’était mis ensemble pour créer cette école, cela aurait été magnifique. Mais bon cela ne s’est pas fait, ce n’est pas grave, cela est peut-être mieux ainsi.

MO : Vous évoquiez plus tôt la manière dont a été perçu ce changement de fonction du musée en école de danse au sein de la société.

GA : Ce n’était pas bien vu. Parce que la danse, on trouve que c’est un jeu, on saute, on danse, ce n’est pas un métier. Mais je crois que Mudra Afrique a aidé à faire comprendre que la danse est un métier, car quand on devient professionnel et qu’on rapporte de l’argent à la famille (c’était le cas à Mudra), on nous prend un peu plus au sérieux. Mais surtout, les artistes plasticiens n’étaient pas très heureux de cette initiative, et je les comprends. J’aurais eu les mêmes sentiments si on avait fait la même chose pour Mudra Afrique.

MO : J’ai pu comprendre en faisant quelques lectures et recherches que cette installation de Mudra au musée ne devait être que provisoire. Il devait y avoir une Cité des Arts, et Mudra Afrique aurait été déplacée dans l’un des bâtiments de cette cité. Mais ce projet n’a pas été réalisé16. Finalement, l’école dans le musée a-t-elle été acceptée par les artistes et la société durant ces cinq années ?

GA : Mais oui, parce qu’on a fait des spectacles dans les stades, et j’ai fait les majorettes sénégalaises. Cela a été vraiment populaire. Les choses devenaient plus faciles, plus accessibles. Même jusqu’à présent, les gens me parlent de Mudra Afrique et de Senghor. Cela a laissé des empreintes. C’est après, c’est maintenant, que je vois que les gens parlent de Mudra Afrique. Je les rencontre dans la rue, je les rencontre partout, ils me parlent de Mudra Afrique. Leur regret est venu après. Sur le moment, c’est toujours difficile. Je suis très satisfaite et heureuse de cela, malgré tout.

MO : L’école de danse Mudra est créée par Maurice Béjart à Bruxelles en 1970. Mudra signifie « geste » en sanskrit et Mudra Afrique tient son nom du fait qu’elle est à la première antenne implantée sur le continent après sa création en Belgique. Vous êtes-vous réapproprié ce nom et cette école ?

GA : Vous savez, je suis la fille noire de Maurice Béjart. Je ne pouvais pas le tutoyer et je lui disais : « Excusez-moi, mais il faut que je vous vouvoie. » Et il me disait : « Tu étais ma fille dans un autre monde. » Je me suis approprié ce mot, et c’est dans cette école que j’ai pu tester internationalement ma technique de danse. Il y avait la danse classique, la danse traditionnelle, et ma technique de danse. Et je l’ai testée sur des danseurs africains. C’était une satisfaction. Je me suis approprié cette école et cette vie.

MO : Quels étaient les objectifs de Mudra Afrique en 1977 ?

GA : De former des danseurs africains, comme en Europe, et de se servir de tous leurs instruments : un danseur pouvait être comédien, chanteur, il pouvait avoir plusieurs directions, plusieurs choix dans sa vie, ne pas seulement être danseur ou chorégraphe. Un danseur pouvait être multidisciplinaire. Quand on a fait l’ouverture, un journaliste a dit « monsieur le directeur » à Maurice Béjart, qui a répliqué : « Non, ce n’est pas moi le directeur, c’est Germaine Acogny, elle fera ce que je veux, mais différemment de moi ». Mais différemment de lui, maintenant je pense que c’est l’École des Sables. Il aurait été très satisfait de l’École des Sables.

MO : Comment vous êtes-vous approprié l’espace du musée et comment se déroulaient les enseignements ?

GA : On avait tout l’espace du musée. Il y avait la grande salle, des bureaux, quatre ou cinq salles de cours. Il y avait la danse classique, comme je vous l’ai dit, le jeu théâtral, la musique avec Julien Jouga, le rythme avec Doudou Ndiaye Rose, les percussions, et là les femmes battaient le tam-tam à l’égal des hommes. Il y avait Mazide Ndiaye, qui était directeur administratif et qui donnait les cours de théorie. Tout l’espace était occupé et les danseurs mangeaient sur place. Ils avaient des logements aux HLM et dormaient comme des pensionnaires. Un bus était à leur disposition et les amenait tous les matins puis les ramenait le soir dans leurs logements. C’était une école occupée par la danse, le chant, la théorie, la musique, les rythmes, etc.

MO : J’aimerais parler de votre technique appelée technique Acogny ou « danse négro-africaine ». Pouvez-vous expliquer la philosophie de cette danse et comment vous l’avez initiée ?

GA : La philosophie de la danse est d’abord par rapport à la nature, je me suis inspirée de la nature comme mes ancêtres et d’une technique qui transforme le corps et le travail. Dans la technique Acogny, le corps est le reflet de la nature. À travers cette technique, on pouvait aller vers les danses traditionnelles, vers les danses africaines et vers la danse contemporaine. La philosophie est d’être enracinée dans sa culture, de prendre les influences des autres et de rester qui on est, d’être fière de sa culture. C’est le minimum de cette philosophie, et la colonne vertébrale est le serpent de vie, l’arbre de vie, d’où découlent tous les mouvements. C’est aussi une méditation. Être fier de ce qu’on est marque une certaine élégance. Et aussi prendre plaisir à travailler, à apprendre. C’est par le plaisir qu’on arrive à la perfection.

MO : Comment avez-vous imbriqué les différentes formes de danse pour faire jaillir cette « essence africaine » ?

GA : Cela, c’est un peu compliqué à expliquer. Vous savez, la danse africaine est un enracinement au sol et une élévation au ciel. Il y a beaucoup de danses africaines, des milliers, mais l’essence c’est justement cet enracinement et cette élévation vers le ciel. C’est pour cela que je dis que la danse africaine est la mère de toutes les danses, parce que la danse classique, les autres danses, le yoga, si tu n’es pas enraciné, tu ne peux pas t’élever. Et cela, c’est Maurice Béjart qui me l’a fait comprendre pendant que je prenais un cours de danse classique. Donc j’ai fait de la danse classique, de la danse rythmique à l’École Simon-Siégel où la directrice était madame Marguerite Lamotte. Dans toutes ces danses, je me suis aperçu que nous avions une richesse qu’il fallait faire ressortir. J’ai appris les danses traditionnelles, surtout de la Casamance, et le sabar17. De tout cela, de ce que j’ai appris en Europe, j’ai fait une synthèse et j’ai beaucoup travaillé sur des recherches pour en faire une danse africaine des temps modernes.

MO : J’ai pu consulter votre livre Danse africaine de 1980, où vous répertoriez votre technique avec les différents pas de danses créés. Quel est votre pas de danse favori ?

GA : C’est le Fromager, car c’est l’art et le symbole de ma technique. C’est d’être enraciné dans ce qu’on est, prendre les fruits d’ailleurs et rester qui on est. Si vous êtes Africain, si vous êtes Européen, cela s’adapte au monde entier. Vous comprenez, si je suis avec des Chinois, si je suis avec des Japonais, c’est être enraciné dans ma culture, prendre les influences d’ailleurs, comme j’ai fait, mais rester qui je suis. Le Fromager est mon pas principal.

MO : J’aimerais que vous parliez des spectacles, des représentations que vous avez créées et jouées avec Mudra Afrique. Combien y en a-t-il eu ?

GA : Vous savez, j’ai oublié. J’ai fait une représentation sur l’histoire de Senghor, mais je ne me souviens plus du titre18. On a fait Coumba de Birago19, qui a fait le tour du monde. Voilà, je me souviens de ces deux-là. C’était assez populaire, parce qu’on a dansé dans les stades, on a dansé au théâtre Daniel Sorano. Mais je n’ai plus la mémoire de tout cela.

MO : Vous n’avez fait aucune représentation au Musée dynamique, y compris sur le parvis ?

GA : Non, les cours se donnaient au Musée dynamique, mais on n’avait pas de théâtre au Musée dynamique. Il fallait aller à l’extérieur.

« Germaine Acogny et Maurice Béjart », année 1980, © 2024 ECOLE DES SABLES.

MO : En ce qui concerne la perception du public, j’ai discuté avec d’autres personnalités, et ce qui semble caractériser le plus Mudra Afrique, c’est la danse classique et sa forme élitiste. Comprenez-vous pourquoi ces personnes retiennent davantage la danse classique que les autres formes de danse enseignées, comme les danses traditionnelles africaines ? Comprenez-vous pourquoi elles confondent votre technique de danse avec la danse classique ?

GA : Oui, parce qu’ils ne s’imaginent pas qu’on puisse moderniser la danse africaine. Et c’est pour cela qu’ils pensaient que c’était quelque chose d’importé. Donc ils n’ont pas compris Mudra Afrique. Pourtant, on a fait des spectacles, et les gens qui étaient là comprenaient. Quand j’ai fait les majorettes, ce n’était pas de la danse classique. Ils appelaient ma danse « danse classique » parce que j’ai modernisé la danse africaine. Ils n’ont pas compris. Bien sûr, je suis allée ailleurs, je suis revenue. Je suis née au Bénin, j’ai grandi au Sénégal, j’ai l’instinct béninois et le geste sénégalais. Mais je suis africaine, j’ai apporté quelque chose en Afrique et au monde. Ils ne comprenaient pas, c’est dommage ! Tant pis, je ne vais pas insister. Ils disent que c’est de la danse classique, parce que c’est quelque chose de nouveau, ils le reconnaissent… J’ai pris l’essence. Ils sont ignorants de ce que j’ai fait, parce qu’il y avait de la danse classique, de la danse contemporaine, des danses traditionnelles, de la danse indienne, plein de danses ! Il y avait du théâtre, plein de choses. Mais pour eux : « danse classique ». Il faut leur dire que je leur dis maintenant que ce sont des ignorants ! C’est peut-être pour cela qu’on a voulu fermer Mudra, et qu’après, ils m’ont persécutée, parce qu’ils pensaient que c’était importé. Ils n’ont pas compris, c’était trop tôt. Et je peux comprendre. Heureusement qu’on a eu le film20, sinon c’était comme une étoile filante. Ils n’ont pas compris, c’est pour cela qu’ils nous ont combattus. Dans le fond, ce n’est pas plus mal, car si Mudra Afrique avait continué, je n’aurais pas eu l’École des Sables, dont je suis fondatrice. Il y a toujours des bons côtés aux choses.

MO : Combien d’élèves avez-vous accueillis en cinq ans, et quels sont ceux qui vous ont le plus marquée durant ces années d’école ?

GA : Je ne peux pas dire combien d’élèves j’ai reçu, malheureusement. Au début, on était douze, puis cela a évolué. Il y avait Ken Ndiaye, qui est à Bruxelles et qui est à l’Horloge. Il y avait Irène Tassembédo. Il y avait Ndeye Bana Mbaye21, elle a travaillé à Sorano. Il y avait Ndeye Corréa qui était déjà très douée dans l’improvisation théâtrale. Il y avait François Gomis, qui a été le premier Africain à rejoindre Maurice Béjart dans la compagnie. Malheureusement, il s’est drogué, ne faisait pas grand-chose et il s’est fait renvoyer. Il y avait aussi deux Martiniquais. Il y en avait d’autres, il y en avait un qui était très doué dans la poésie et qui venait du Tchad, je crois. Ils m’ont marquée dans leur travail, leur improvisation, dans leur comportement. Cela ne veut pas dire qu’au début, c’était facile. Ken avait tout résumé : « Germaine, on l’aime ou on la déteste », parce que j’étais assez dure, assez sévère et j’étais dure avec moi-même parce que j’ai fait Mudra avec eux, j’ai fait les trois années, je faisais tout avec eux. Heureusement que j’étais la meilleure [rires]. J’étais assez dure parce qu’on a toujours dit que les Africains n’étaient pas disciplinés, n’étaient pas ceci et cela, et donc pour moi, c’était la peur au ventre qu’on n’y arrive pas. On y est quand même arrivé, mais on a fermé. C’était dur pour moi.

MO : Comment avez-vous vécu la fin de l’école et comprenez-vous pourquoi ils l'ont fermée ?

GA : Il faut leur demander, Senghor est parti [rires]. Ils ont fermé l’école, ils ont trouvé que c’était inutile. Il faut demander à Abdou Diouf, aux gens qui l’ont entouré, pourquoi ils ont fermé l’école. Je ne peux pas vous dire pourquoi ils ont fermé l’école. Et en plus, pendant un an, on n’a pas eu de subvention, personne n’était payé, donc je donnais des cours à des amateurs pour essayer de survivre. Quand on a fermé l’école, on m’a dit qu’il fallait que je retourne professeure d’éducation physique, mais moi je ne pouvais pas revenir avec le niveau auquel j’étais arrivée. Je n’avais plus de travail. Donc heureusement que j’ai rencontré Helmut Vogt, qui est mon mari actuel. Je suis allée le rejoindre en Allemagne, puis on s’est installés à Toulouse. C’était peut-être mieux pour moi comme cela. Après, on a été adoptés par Ibrahima Sagna, un vieux guérisseur de la Casamance. Il m’a accueillie car j’étais dépressive, il m’a soignée, nous a donné un terrain en Casamance où on a construit des cases et où pendant sept ans, on a reçu des danseurs du monde entier. On pensait faire l’école là-bas, mais il y a eu des révoltes, à des moments on ne pouvait plus y aller. Heureusement, je connaissais Gérard Chenet22. Jacqueline Lemoine23 m’a dit qu’il faisait un stage dans un village, je l’ai appelé, il m’a dit : « Tu viens ! » Ainsi, je suis arrivée ici, on a commencé ce stage chez Gérard Chenet, pour les amateurs puis pour les professionnels européens et du monde entier. Puis j’ai eu l’idée de prendre ici un terrain pour ma retraite, et ma retraite est devenue l’École des Sables.

MO : Que sont devenus les élèves après la fermeture ?

GA : Il y en a qui ont fini leur cursus et qui ont été diplômés. Quand on a fermé l’école, ceux qui étaient là sont retournés chez eux, mais je n’ai pas suivi leur histoire. Pendant longtemps, je n’ai pas eu de nouvelles, j’ai eu des nouvelles après, mais je n’ai plus la mémoire. Irène [Tassembédo], je sais très bien ce qu’elle fait, j’admire ce qu’elle fait. Il y a Johnny Mouflet qui est aux États-Unis. Quelques-uns dont je ne me rappelle plus les noms qui ont réussi. Quelquefois, j’ai des nouvelles. On me dit : « – Est-ce que tu te souviens de celui-là ? – Ah oui, je sais qu’il était à Mudra ». Tant mieux pour eux s’ils ont réussi, car beaucoup ont réussi.

MO : Pendant les années Mudra, Maurice Béjart était-il présent ?

GA : Maurice Béjart venait une fois par an pour nous rendre visite. Il disait que j’étais la patronne. Vous savez, ce qui est drôle, c’est que certains élèves, une fois sortis, ne mettaient jamais dans leur CV Germaine Acogny, ils mettaient Maurice Béjart. Maurice Béjart était plus important pour eux. Certains, je leur ai dit : « Mais Germaine Acogny mérite d’être dans votre CV, car c’est moi qui ai dirigé Mudra Afrique, ce n’est pas Maurice Béjart ».

MO : Quand il venait, donnait-il des avis ou observait-il simplement ?

GA : Il observait, il donnait des avis, il était content. On a fait un spectacle un jour à Sorano, il est venu, il était très heureux. J’étais vraiment la patronne et je suis sa fille noire. Je suis fière de le dire. J’ai souffert. Heureusement que Doudou Ndiaye Rose et Julien Jouga, je les remercie, je ne les oublierai jamais, m’ont beaucoup soutenue.

MO : Léopold Sédar Senghor était-il aussi présent pour Mudra Afrique ?

GA : Bien sûr, il y avait des subventions quand il était là, heureusement. Il venait voir les spectacles à Sorano.

MO : Quels étaient les montants versés par l’État sénégalais ?

GA : Je ne sais plus, je n’ai plus la mémoire. Ce n’étaient pas des salaires très élevés, mais on arrivait à payer les gens.

MO : Après la fermeture, vous êtes allée en Europe. Avez-vous pu tout de même visiter quelques expositions du musée avant sa fermeture définitive en 1988 ?

GA : Non. Je connaissais Ousmane Sow Huchard, qui est extraordinaire, je l’ai beaucoup rencontré. Il est venu à l’École des Sables. J’y suis allée, mais je ne me souviens plus des expositions que j’ai vues. Je suis allée lui rendre visite, c’était redevenu le Musée dynamique et j’étais très contente pour les artistes plasticiens.

MO : Qu’auriez-vous aimé améliorer ou réaliser d’autre avec Mudra Afrique au Musée dynamique de Dakar ?

GA : Maurice Béjart voulait faire le Sacre avec des danseurs de Mudra, mais pas son Sacre du printemps24. Cela ne s’est pas réalisé, mais c’est peut-être mieux comme cela. Chacun est parti de son côté. Arona Ndiaye, qui m’a suivi après en Europe, me disait : « Ici à Mudra, tu n’es pas Germaine Acogny, il faut que tu sois Germaine Acogny. » Et maintenant, je suis Germaine Acogny.

MO : Parce que durant Mudra, vous étiez plus la fille de Maurice Béjart que Germaine Acogny, c’est cela ?

GA : Oui, j’étais directrice de Mudra, ce n’était pas moi qui l’avais créée. On m’a nommée là-bas, on pouvait aussi un jour changer de direction comme on change de ministre. Et la vie m’a appris cela quand j’ai tout recommencé à zéro à quarante ans. Quand j’ai vu que les gens pouvaient m’accepter dans leur stage ou pas, j’ai décidé de prendre mon destin en main. J’ai décidé de revenir au Sénégal et je suis heureuse. Je me souviens que Sophie Ndiaye m’avait dit, et je la remercie, « mais Germaine, reviens au Sénégal ». Et je suis revenue au Sénégal. Ce n’était pas facile, mais jusqu’à présent, avec l’aide des ancêtres et des esprits qui nous suivent, on est toujours là.

-

Voir Annie Bourdié, « Mudra Afrique, une expérience inédite », dans Créations chorégraphiques d’Afrique francophone : systèmes de représentations et stratégies de reconnaissance en période contemporaine, thèse de doctorat en SHS sous la direction de Jacqueline Trincaz, UPE Créteil, 2013 ; Magali Ohouens, Du président Léopold Sédar Senghor au président Abdou Diouf, l’évolution de la politique culturelle au Sénégal au travers de l’histoire du Musée dynamique de Dakar (1966-1988), mémoire de master 2 sous la direction de Philippe Dagen et Maureen Murphy, université Panthéon-Sorbonne Paris I, juin 2021, p. 34-35. ↩

-

Le premier volet de la politique culturelle de Léopold Sédar Senghor au Musée dynamique entre 1966 et 1969 est davantage tourné vers la revalorisation des arts et de l’histoire d’Afrique et du Sénégal. Voir au sein de ce numéro l’article de Magali Ohouens. ↩

-

Voir Annie Bourdié, « "Moderniser" la danse en Afrique. Les enjeux politiques du centre Mudra à Dakar », Recherches en danse, n° 4, 2015, mis en ligne le 15 novembre 2015, consulté le 16 janvier 2023, https://journals.openedition.org/danse/1096. Voir aussi M. Ohouens, Du président Léopold Sédar Senghor au président Abdou Diouf, l’évolution de la politique culturelle au Sénégal au travers de l’histoire du Musée dynamique de Dakar (1966-1988), op. cit., p. 29-39. ↩

-

L’École Simon-Siégel est une école physique féminine créée par Yvonne Simon-Siégel en 1937 à Paris. La gymnastique artistique, la gymnastique rythmique ainsi que la danse y sont notamment enseignées. ↩

-

L’École des Arts de Dakar devient l’Institut national des arts du Sénégal en 1971. ↩

-

Germaine Acogny, Danse africaine, Francfort, Weingarten, 1980. ↩

-

Voir le site internet de l’École des sables : https://ecoledessables.org/ ↩

-

L’exposition « Pierre Soulages » a lieu au Musée dynamique de Dakar du 29 novembre au 29 décembre 1974. Voir Coline Desportes, Les expositions « Chagall », « Picasso » et « Soulages » au Musée dynamique de Dakar sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, mémoire de master 2 dirigé par Philippe Dagen, université Panthéon-Sorbonne Paris I, mai 2018 ; Maureen Murphy (éd.), « L’École de Paris à Dakar : Chagall, Picasso, Soulages, Manessier au Musée dynamique », dans L’Art de la décolonisation, Paris-Dakar, 1950-1970, Les Presses du réel, 2023, p. 202-214. ↩

-

En 1978, Léopold Sédar Senghor publie Les Élégies majeures aux éditions Regard. Le recueil est constitué de six élégies dont « Élégie de Carthage » et « Élégie pour la reine de Saba ». « Élégie de Carthage » est illustrée par Pierre Soulages, tandis que « Élégie pour la reine de Saba » est illustrée par le sculpteur français Étienne Hajdu. ↩

-

L’exposition « Iba Ndiaye » a lieu au Musée dynamique de Dakar du 4 au 18 février 1977. Voir Magali Ohouens, Le Musée dynamique de Dakar, 1966-1977. Genèse, création et arts « négro-africains » dans le contexte de la politique culturelle du président Léopold Sédar Senghor, mémoire de master 1 dirigé par Maureen Murphy, université Panthéon-Sorbonne Paris I, juin 2020, p. 108-117. ↩

-

Germaine Acogny cite le livre d’Ousmane Sow Huchard, La Culture, ses objets-témoins et l'action muséologique. Sémiotique et témoignage d'un objet-témoin de 2010, qui raconte notamment la fin de Mudra Afrique, sans décrire précisément le différend entre la chorégraphe et le gouvernement de l’époque. La cause principale de la fermeture de l’école de danse est liée à des problèmes de financements (p. 371-378). ↩

-

Mudra Afrique ferme en 1982. ↩

-

Irène Tassembédo (née en 1956) est une danseuse, chorégraphe et actrice burkinabé. Faisant partie de la première promotion de Mudra Afrique, elle en sort diplômée en 1980 après trois ans de formation. Après une carrière de danseuse en Europe et aux États-Unis, elle fonde en 1988 à Ouagadougou le Ballet national du Burkina Faso qui réunit des danseurs de tout le pays, et crée en même temps à Paris sa troupe de danse, la Compagnie Ébène, devenue en 2007 la Compagnie Irène Tassembédo. ↩

-

Doudou Ndiaye Rose (1930-2015) est un musicien percussionniste considéré comme l’un des plus grands musiciens africains du XXe siècle. Il est professeur de rythme à Mudra Afrique de 1977 à 1982. ↩

-

Julien Jouga (1931-2001) est un compositeur, chanteur et chef de chœur sénégalais connu pour sa musique liturgique catholique. Il enseigne le chant et le solfège à Mudra Afrique de 1977 à 1982. ↩

-

A. Bourdié, « Mudra Afrique, une expérience inédite », op. cit., p. 245-246 ; archives de l’Unesco, Paris, dossier CLT/84, Programme des Nations Unies pour le développement – Projet du gouvernement du Sénégal, 1978, p. 3 ; « Pour une danse africaine participant de l’Universel », Le Soleil, 23 novembre 1977, n° 2 278, p. 3. Cité dans M. Ohouens, op. cit., p. 40-41. ↩

-

Le sabar est une danse populaire sénégalaise, dansée à l’aide d’instruments de percussion qui portent le même nom. ↩

-

Le titre et la date sont inconnus. ↩

-

Le ballet de danse Coumba de Germaine Acogny des années 1970 est inspiré d’un conte de Birago Diop de 1947, « La cuillère sale », dans Birago Diop, Les Contes d’Amadou Koumba, Paris, Fasquelle, 1947. ↩

-

Gudie Lawaetz, Mudra Afrique, Unesco et fondation Gulbenkian, 55 min., 1980. ↩

-

En couverture du livre de Germaine Acogny, Danse africaine, op. cit. ↩

-

Gérard Chenet (1927-2022) est un poète, écrivain, dramaturge et sculpteur haïtien. Il s’installe au Sénégal dans le courant des années 1960 et fonde notamment en 1968 à Toubab Dialaw l’hôtel Sobo Badè, où les artistes peuvent venir en résidence pour effectuer des stages. ↩

-

Jacqueline Scott-Lemoine (1923-2011) est une comédienne et écrivaine sénégalo-haïtienne. ↩

-

Maurice Béjart chorégraphie Le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky en 1959. La première représentation à lieu au Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles, en Belgique, le 8 décembre 1959. ↩