Le Musée dynamique de Dakar doit son qualificatif de dynamique, mais aussi sa conception, à son parent neuchâtelois : le Musée dynamique de Neuchâtel, construit en 1955, qui forme l’annexe est du Musée d’ethnographie de la ville de Neuchâtel, ville suisse située le long de la chaîne du Jura à mi-chemin entre Bâle et Genève. Au fil de cet article, il s’agira d’étudier les évolutions de l’institution neuchâteloise dans l’après-guerre et de montrer que le Musée dynamique, avant d’être une construction architecturale, est surtout conçu comme un système programmatique transposable et adaptable. Si cette idée de Musée dynamique apparaît dans un musée d’ethnographie, elle n’est pas pensée pour s’ancrer dans une discipline en particulier. Ce concept offre un cadre pour la présentation d’expositions temporaires et itinérantes favorisant la circulation des œuvres et artefacts patrimoniaux, un enjeu important pour l’Unesco et l’Icom dans l’après-guerre. Il suscite d’emblée l’intérêt de ces deux jeunes organisations internationales dans la mesure où il permet d’ «élargir le champ d’action du musée»1 .

Fig 0. Vue de la façade nord du Musée dynamique de Neuchâtel construit par les architectes Jean-Pierre et Renaud de Bosset, avec la peinture murale de Hans Erni Les conquêtes de l’homme. 1955 Photographie Walter Hugentobler © Musée d’ethnographie, Neuchâtel.

Entre 1945 et 1955, période capitale pour son histoire, le Musée d’ethnographie voit l’agrandissement des bâtiments dans le cadre d’un programme institutionnel ambitieux, emblématique du changement de paradigme majeur qui s’opère dans les politiques muséales au milieu du siècle. Jusqu’alors lieu d’accumulation et de conservation caractérisé par une présentation des collections quasi exhaustive et envisagée comme immuable, le musée devient une institution ouverte à un large public, gérée professionnellement et destinée à créer l’événement à travers des expositions. Cette période pivot dans l’histoire internationale et locale permet d’éclairer les enjeux sous-tendant la construction du Musée dynamique de Dakar, tout comme les choix conceptuels et architecturaux destinés à y répondre.

Cette transposition d’un système muséal de Neuchâtel à Dakar est liée à son concepteur même, Jean Gabus (1908-1992), qui constitue un trait d’union entre les deux musées. Journaliste reporter et écrivain dans l’entre-deux guerre, il réalise des reportages tout d’abord en Bretagne puis en Laponie avant de s’embarquer pour la baie d’Hudson au Canada où il séjournera pendant une année et demi en 1938-1939. Il s’y initie empiriquement aux méthodes ethnographiques en rassemblant des collections pour différents musées suisses, ce qui l’aide à financer son expédition en plus des articles qu’il publie dans la presse de l’époque. Il tire également de ce « terrain » les matériaux de la thèse qu’il réalise sous la direction du RP Wilhelm Schmidt à l’Université de Fribourg en 1943. Devenu en 1945 professeur de géographie humaine à l’Université de Neuchâtel, il prend quelques mois plus tard la direction du Musée d’ethnographie comme conservateur de l’institution installée depuis 1904 dans la Villa de Pury2.

Le programme du Musée spectacle

En 1947 a lieu un premier agrandissement avec la construction d’un auditoire et d’une petite salle de démonstration à l’est de la Villa3. Jean Gabus mêle habilement les besoins du Musée d’ethnographie et de son séminaire universitaire de géographie pour obtenir des appuis locaux conséquents dans les milieux de l’instruction publique et de l’enseignement secondaire et supérieur4. L’organisation des expositions temporaires n’est pas encore le point central de son projet et la salle de démonstration doit surtout permettre d’accueillir des collections qui sont « commentées dans l’auditoire attenant » et s’inscrire dans le circuit des salles de présentation des collections de la Villa. Fort de ce succès qui voit la réalisation d’une première annexe, Gabus poursuit sa démarche au début des années 50 dans le cadre d’une réflexion générale sur la réorganisation et la rénovation des musées et de la bibliothèque de la ville de Neuchâtel car « cet agrandissement [de 1947] a laissé intact le problème général du musée »5. Il propose alors un projet beaucoup plus ambitieux qui inclut la réfection, l’assainissement et la modernisation de la Villa de Pury avec l’installation du chauffage central et de la lumière électrique, mais pose également les bases de l’agrandissement, qui doit permettre « l’enlèvement des 9/10 des collections permanentes »6. Contrairement à l’institution dakaroise qui est autonome, le Musée dynamique de Neuchâtel est un des éléments d’un système muséal plus large qui noue ensemble trois des missions principales du musée dans une relation d’interdépendance. Cette articulation se traduit par une disposition architecturale tripartite composée, d’un « Musée statique » situé dans la Villa de Pury et destiné à l’exposition permanente des chefs d’œuvres, de dépôts ou « Magasins » dédiés à la conservation, la consultation et l’étude des collections et, enfin, d’un « Musée dynamique » dévolu aux expositions temporaires et itinérantes. Cette organisation sera théorisée dans un double numéro spécial de la revue de l’Unesco Museum en 19657. Inauguré le 19 novembre 1955 avec l’exposition « Brésil, de la plume au gratte-ciel », le Musée dynamique concrétise le programme de Musée spectacle que Jean Gabus explicite ainsi : « Ce geste officiel ne devrait pas signifier simplement une inauguration - qui fut brillante - mais un point de départ. C'est un engagement à long terme et un instrument de travail destiné à faciliter nos relations avec le public, à mieux répondre à ses interrogations concernant les civilisations étrangères, à établir un dialogue entre elles et nous. Cela veut dire, en langage de musée : expositions temporaires ou itinérantes, relations et collaboration étroites avec les pays que nous évoquons, qualité du matériel exposé et un impératif : l'authenticité. »8

Décongestionner et ouvrir le musée au public

En une dizaine d’année, la transformation est radicale et change fondamentalement la physionomie du Musée d’ethnographie. Jean Gabus insiste sur la valorisation des collections de la ville pour obtenir les crédits qu’il convoite. Par ailleurs, il articule dans une même perspective trois grands impératifs : la conservation des collections dans des magasins rationnels, la réfection des espaces de la Villa et l’agrandissement pour disposer de salles destinées aux expositions9. En 1945, les collections sont à l’étroit dans les murs de l’institution muséale dont Jean Gabus prend la direction. Si, faute de place, quelques séries sont remisées dans les greniers inadaptés à la conservation, les collections sont présentées en quasi-totalité dans les salles, si bien que les objets débordent des vitrines et des tiroirs, emplissant tous les espaces disponibles. Dès l’inauguration en 1904, le premier conservateur Charles Knapp alertait déjà dans son discours : « C’est huit salles que vous serez appelés, Messieurs, à inaugurer dans un instant et elles sont déjà pleines à éclater. »10 Cette dénonciation réitérée par les conservateurs qui précédent Jean Gabus - Charles Knapp de 1904 à 1921, puis Théodore Delachaux jusqu’en 1945 -, devient ainsi une litanie récurrente des rapports annuels de l’institution. La situation s’aggrave à partir du moment où Jean Gabus systématise la pratique de son prédécesseur Théodore Delachaux qui, en 1934, pour la première fois dans l’histoire du Musée d’ethnographie, s’était rendu sur le terrain en Angola pour y rassembler par lui-même des collections au profit de l’institution11. Jean Gabus multiplie quant à lui les missions ethnographiques en Afrique du Nord et de l’Ouest, accroissant ainsi considérablement les collections et, conséquemment, le besoin de place pour les accueillir12. L’absence de dépôts affectés à la conservation implique à chaque nouvelle arrivée d’objets un chassé-croisé dans les vitrines de l’institution et accentue la difficulté de penser un plan et une organisation systématique des collections dans les salles.

De plus, composé de vitrines encombrées et mal éclairées, d’installations vétustes et mal, voire non chauffées, de collections présentées selon une juxtaposition obéissant à une organisation géographique approximative, le Musée d’ethnographie du milieu du XXe siècle n’est pas propice aux visites. Depuis la fondation du Musée en 1904, les conservateurs se concentrent surtout sur l’accroissement, l’organisation et l’étude des collections conformément à une tradition dominante héritée du XIXe siècle. Avant l’arrivée de Jean Gabus, le musée s’adresse essentiellement à un public restreint et motivé de curieux, de connaisseurs, de spécialistes et d’amateurs initiés. Un tel public correspond globalement aux élites intellectuelles des sociétés savantes de l’époque, comme le constatait Théodore Delachaux en 1937 : « Le visiteur moyen, cad [c’est à dire] : celui qui n’a pas un « dada », une spécialité quelconque, n’a ni le goût ni le temps pour les spéculations savantes. […] Ce visiteur, je le crains, ne retire pas grand-chose de sa visite. C’est lui cependant qui pourrait en rapporter des expériences précieuses, à condition qu’il soit guidé, parce que lui-même n’a pas l’éducation ou le penchant naturel pour savoir regarder »13. La fréquentation et le rôle social des musées apparaît peu à peu dans les préoccupations des autorités de la ville, soucieuses que les dépenses occasionnées par ces insitutions profitent au plus grand nombre. Elles trouvent un écho favorable auprès de Jean Gabus qui, sensible à ces questions en tant qu’homme de média, oriente son programme muséal pour y répondre.

La réfection de la Villa et son adaptation aux missions conservatoires et éducatives d’un musée impliquent la construction de dépôts aménagés pour recevoir les collections retirées des salles d’exposition. Constatant que les greniers sont pleins et que le sous-sol de la Villa souffre d’une « humidité désastreuse », Jean Gabus propose comme seule « perspective saine » la construction de magasins qui devront « être conçus en liaison avec une grande salle d’expositions temporaires et itinérantes. »14. Il explicite ainsi sa conception : « Nos Musées doivent pouvoir répondre à ce double type : Instrument de recherche et moyen d’éducation populaire. Puisque nous avons la chance de posséder de riches collections, nous n’avons plus le droit d’en faire une nécropole d’objets morts, de les considérer comme un simple capital, qui s’augmente simplement sans jamais apporter d’intérêts et sans rester dans la circulation »15. Il perçoit également l’atout touristique et économique que représentent la réalisation et l’accueil d’expositions itinérantes.

Dans la gestation de son projet, Jean Gabus regarde vers deux sources d’inspiration majeure : Zurich et Paris. En ce qui concerne la réalisation matérielle et l’agencement intérieur du bâtiment, il visite la « Kunstgewerbeschule », et le Musée Rietberg qui vient d’ouvrir ses portes au mois de mai16. Au niveau de l’organisation, de l’administration interne et de la gestion des collections du Musée neuchâtelois, Jean Gabus s’inspire du Musée de l’Homme, qui s’impose alors comme modèle pour les musées d’ethnographie, et met à contribution ses réseaux parisiens. Dans un premier temps, il invite en 1946 André Leroi-Gourhan à donner une conférence présentant l’organisation du Musée de l’Homme, qui fera l’objet d’un compte rendu détaillé dans la presse locale.17 Puis, en novembre 1952, après avoir obtenu un crédit d’étude lors de la séance du Conseil général du 13 octobre 1952, il convie Georges Henri Rivière pour lui présenter le Musée et le projet d’extension18. Alors directeur de l’Icom, Rivière lui apparaît comme une personnalité clé pour appuyer son projet neuchâtelois et également pour développer des projets au niveau international. Ces deux ambitions se réalisent au mois de mars 1953. Au plan international, Gabus est pressenti pour assumer une mission d’expertise et de réorganisation du Musée de Kaboul en Afghanistan19. Et, au niveau local, Rivière lui remet un rapport de trois pages qu’il utilise comme une « arme-massue »20 pour convaincre de l’impératif de l’agrandissement du Musée.

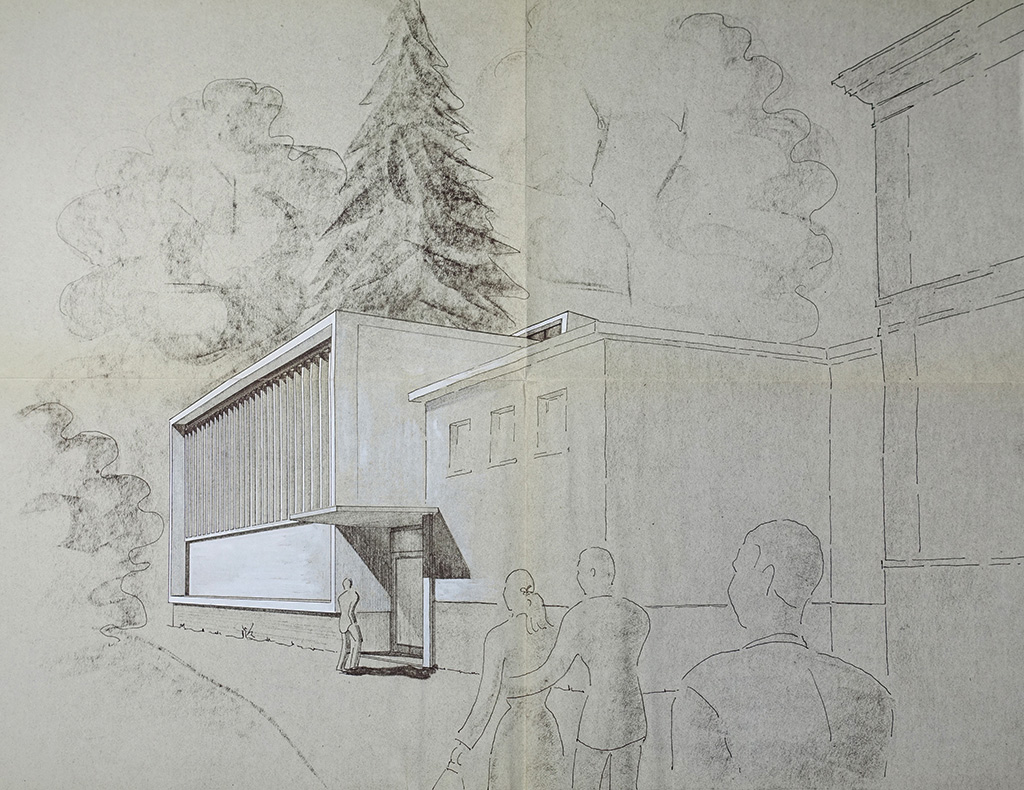

Le projet architectural du Musée dynamique de Neuchâtel

Les premières esquisses de l’extension examinées par Rivière n’ont pas été conservées. Elles sont réalisées par l’architecte neuchâtelois Maurice Billeter auquel les autorités ont confié la réalisation des premières études. Etant donné l’étendue des travaux qui comprennent à la fois la réfection de la Villa de Pury, l’aménagement des écuries en laboratoire21 et la construction d’un nouveau bâtiment, Jean Liniger, conseiller communal et directeur des musées, propose à Maurice Billeter de faire deux lots de cette étude et d’y intéresser un second bureau d’architecte22. Alors que Maurice Billeter se concentre dorénavant sur les travaux de la Villa, le Conseil communal confie en février 1953 à Jean-Pierre et Renaud de Bosset l’étude d’un avant-projet de bâtiment d’expositions avec magasins23. Le duo a déjà de l’expérience dans la réalisation d’architecture d’exposition, ayant notamment assumé les plans et la réalisation de l’Exposition suisse de Porto organisée par l’Office suisse d’expansion commerciale du 18 mai au 3 juin 194524.

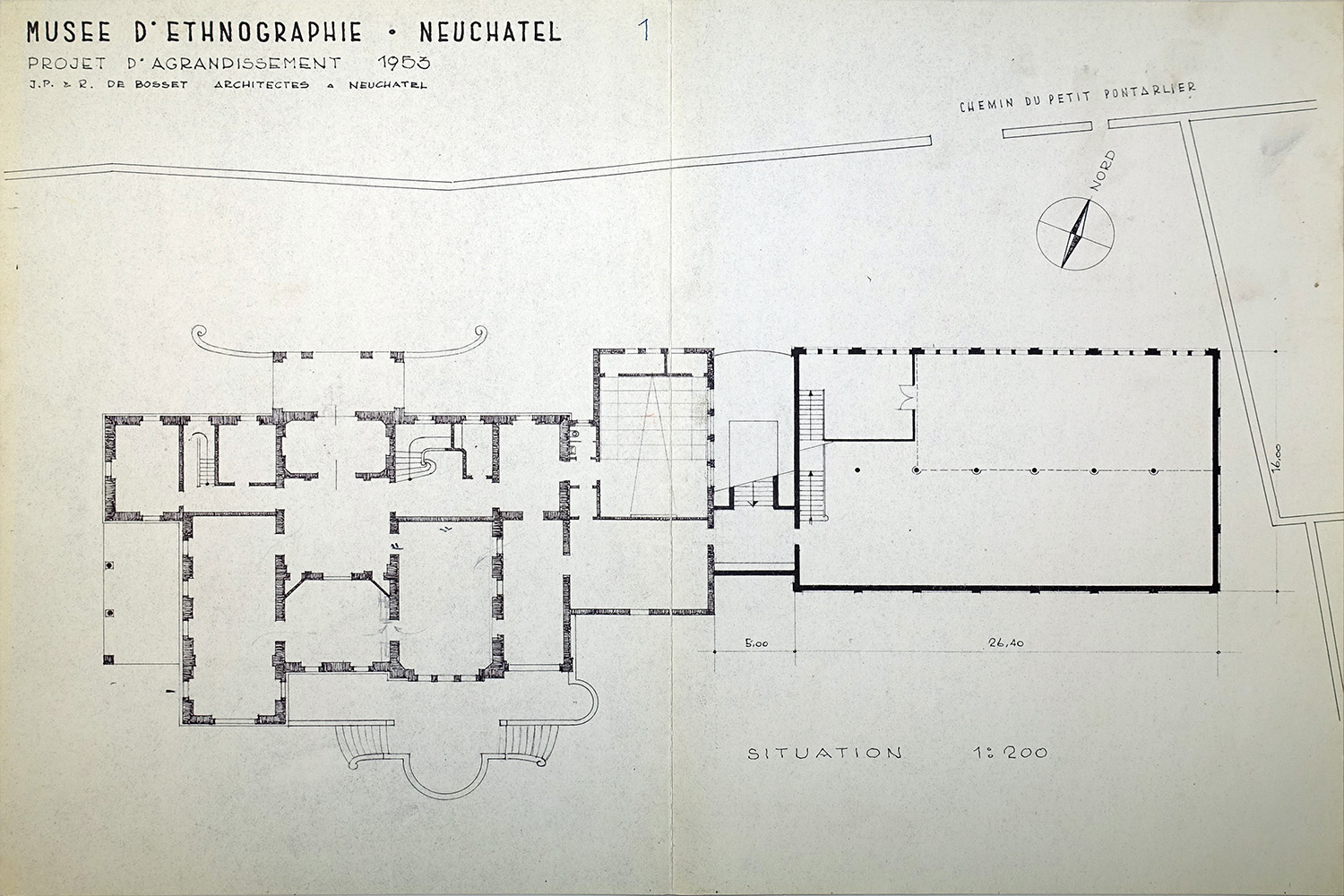

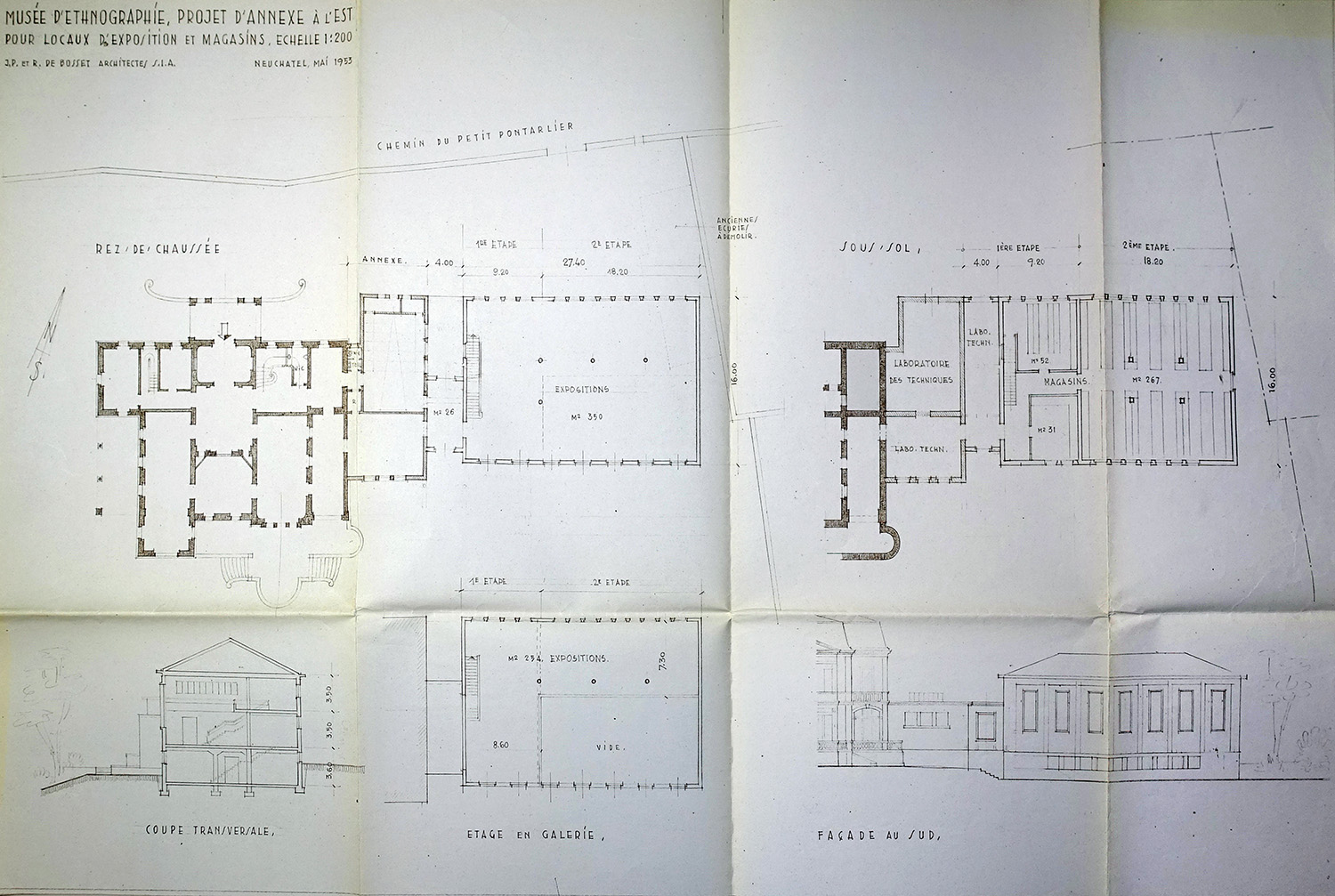

Fig 1. Plan Musée d’ethnographie, projet d’annexe à l’est pour locaux d’exposition et magasins, échelle 1 :200, Jean-Pierre et Renaud de Bosset, mai 1953. Archives Musée d’ethnographie, Neuchâtel.

Envisagée comme une construction simple et indépendante, l’extension est alors projetée à une cinquantaine de mètres du bâtiment principal de la Villa de Pury à l’emplacement du terrain de tennis qui borde la parcelle au nord-ouest du parc. Elle doit avant tout assurer les meilleures conditions de conservation des collections. Trois mois plus tard, les plans de l’avant-projet donnent à voir un bâtiment situé à son emplacement définitif dans la prolongation de l’annexe abritant l’auditoire et la petite salle de démonstration inaugurée en 1947. Il est composé de trois niveaux surmontés d’un toit en croupe. L’affectation finale des espaces intérieurs est déjà déterminée avec les dépôts au sous-sol, et une grande salle d’exposition au rez-de-chaussée, partiellement recouverte d’une galerie au premier étage. S’esquissent ainsi les articulations principales du « Musée spectacle », ultérieurement baptisées par Gabus « Magasins » au sous-sol, « Musée dynamique » au rez-de-chaussée et premier étage, et « Musée statique » dans la Villa.

Parallèlement à sa collaboration avec les architectes pour l’élaboration du projet, Jean Gabus consacre l’année 1953 à convaincre les autorités de la Ville de débloquer les crédits pour cet agrandissement du Musée. A nouveau, il mobilise l’argument éducatif du Musée en s’appuyant sur ses réseaux dans les milieux scolaires et universitaires25. De plus, il bénéficie du soutien politique de Jean Liniger qui relate ainsi dans ses mémoires sa collaboration avec Jean Gabus : « Conscient de la valeur exceptionnelle de ce diable d’homme et de l’intérêt qu’il y avait pour notre ville de l’associer étroitement à notre effort de redressement, je n’ai pas hésité un instant à le seconder dans une entreprise qui devait donner à cette institution un rayonnement international. Drôle de couple en vérité où chacun des partenaires partait de l’idée qu’il lui fallait utiliser l’autre au maximum de ses possibilités. »26 Jean Gabus ne ménage pas ses efforts tout au long du mois d’octobre 1953 : après la remise d’un dossier présentant le projet d’agrandissement au Conseil communal auquel est annexé également le rapport de Rivière27, il organise des conférences au Musée à propos de l’agrandissement pour les différents groupes politiques du Conseil général. Le Conseil général accepte à l’unanimité le 2 novembre 1953 les crédits pour l’agrandissement du Musée28.

Jean Gabus, épuisé, est contraint par son médecin d’arrêter de travailler pendant les quatre premiers mois de l’année 1954 pendant lesquels il prend ses distances et part aux Iles Canaries29. Néanmoins, il reste en contact épistolaire30 avec les architectes qui simplifient et épurent les lignes et les formes du projet pour aboutir à un bâtiment à la structure en béton apparente rythmé par cinq travées intérieures simplement séparées par des poteaux supportant la galerie puis, à l’étage, le shed et le toit.

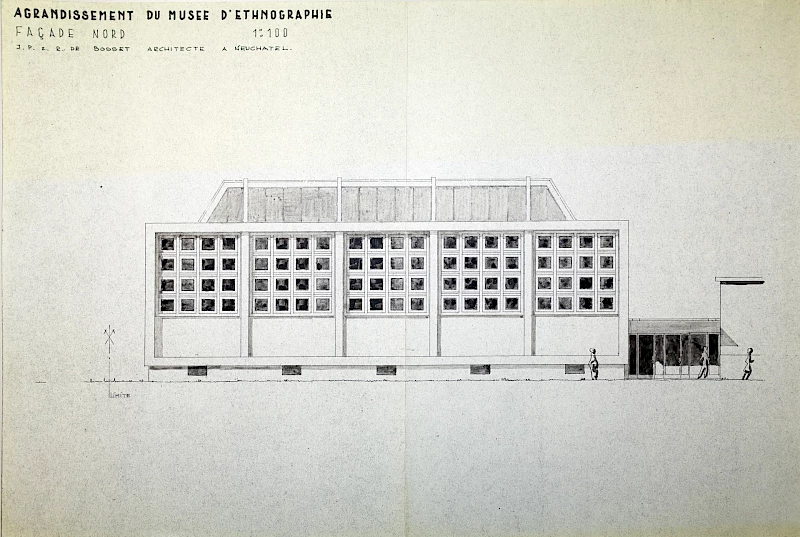

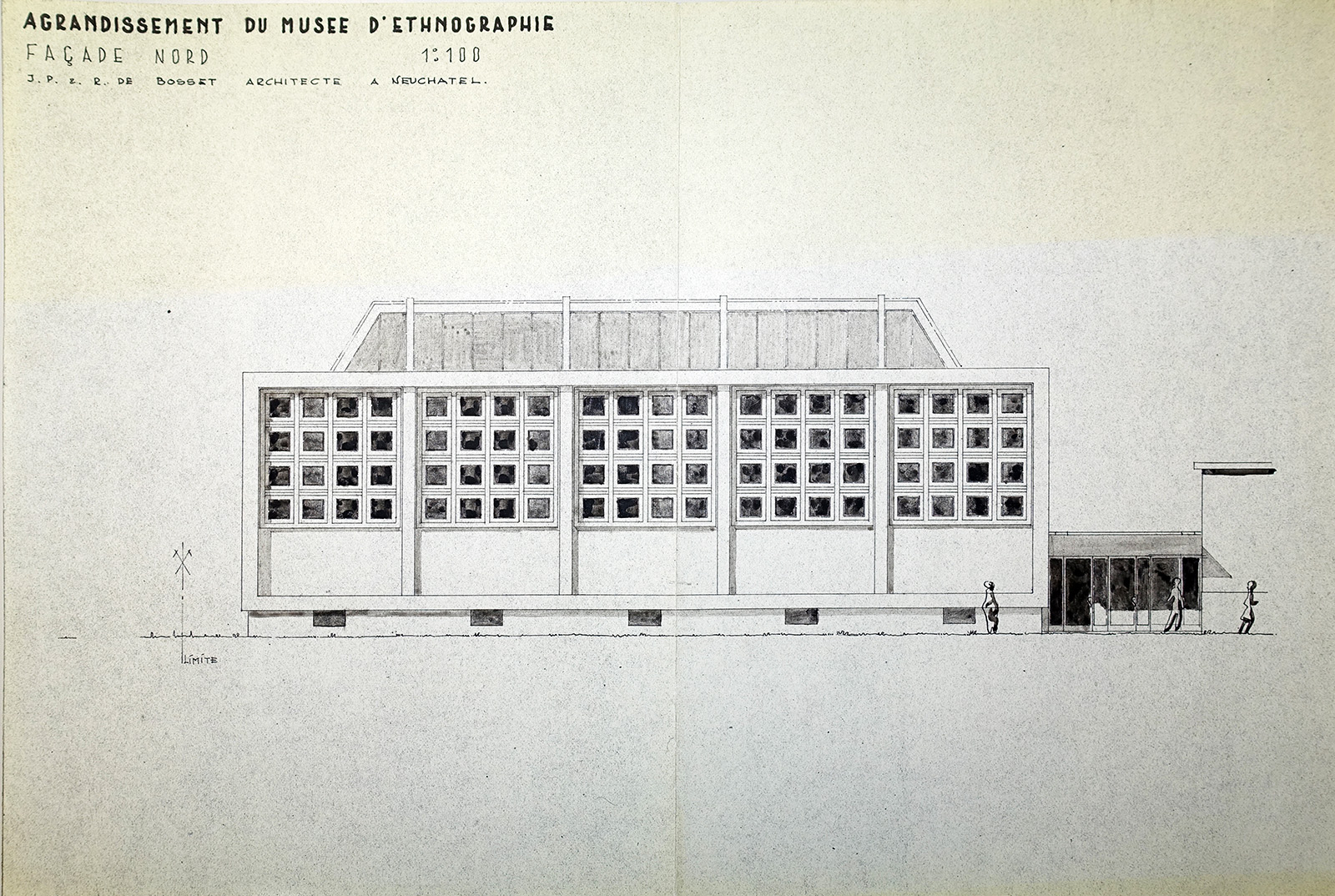

Fig 2. Élévation Agrandissement du Musée d’ethnographie, façade nord, 1 :100, Jean-Pierre et Renaud de Bosset, février 1954. Archives Musée d’ethnographie, Neuchâtel.

La sobriété du décor et l’éclairage, enjeux d’un musée destiné aux expositions

En effet parmi les aspects majeurs du bâtiment destiné aux expositions itinérantes et temporaires figurent son adaptabilité et la neutralité de son décor. Ces caractéristiques doivent concerner non seulement l’architecture du bâtiment, mais également le mobilier et les agencements d’exposition standardisés que Jean Gabus perçoit comme un argument économique pour l’accueil et la réalisation des expositions itinérantes31. Pour atteindre ce but, Jean-Pierre et Renaud de Bosset proposent de collaborer avec Robert Strub, architecte d’intérieur et ensemblier membre du Schweizer Werkbund, qui avait réalisé les agencements de l’Exposition suisse de Porto avec eux. Ils lui confient l’ensemble de l’agencement intérieur du programme de Musée spectacle : le Musée statique, le Magasin et le Musée dynamique32. L’atelier de Strub est spécialisé dans la réalisation des agencements d’intérieur pour les magasins, les musées et les salles d’exposition. Ses réalisations suivent les préceptes du mouvement de la Gute Form développé dans l’après-guerre par Max Bill, formé au Bauhaus de Dessau33. La Gute Form défend une esthétique atemporelle de l’objet industriel qui lie la forme à la fonction, incarnée dans des productions standardisées s’adressant au plus grand nombre et marquée par l’efficacité et une sobriété dépouillée de tout ornement. Strub propose, pour le Musée dynamique, un système mobilier d’agencement d’exposition comprenant des cimaises modulables et un jeu de vitrines hautes (Fig. 3) et basses. Ces vitrines réunissant les caractéristiques de discrétion, d’adaptabilité, d’autonomie, de sécurité et d’harmonie avec le reste de l’architecture, deviennent un mobilier signature récurrent des projets muséaux conçus par Jean Gabus. La vitrine a pour fonction de recontextualiser les objets aux yeux des visiteurs tout en organisant le propos de l’exposition. Elles sont complémentaires aux dioramas que Jean Gabus mobilise dès ses premières expositions dans la Villa de Pury et qui permettent de contextualiser les objets dans leurs environnements d’origine. La vitrine est un élément capital pour construire la structure de l’exposition, son plan et, ou selon les termes de Jean Gabus, sa « mise en page » : la vitrine permet de créer un cheminement dans la salle et donnera des clés de lecture au travers des éléments textuels ou iconographiques qui sont disposés de part et d’autre du caisson. Elle permet également de cadrer les objets à la fois pour les mettre en valeur et pour orienter le regard et la lecture du visiteur.

Fig 3. Vue depuis la galerie de la salle d’exposition du Musée dynamique lors de l’exposition inaugurale Brésil de la plume au gratte-ciel avec le système mobilier d’agencement d’exposition dessiné par l’architecte d’intérieur Robert Strub, Neuchâtel, 1955. Photographie Walter Hugentobler © Musée d’ethnographie, Neuchâtel.

L’autre principal enjeu du bâtiment est la question de l’éclairage. Les premiers plans conservés du projet datés de mai 1953 proposaient de grandes ouvertures vitrées sur les murs de façade et une galerie située dans la longueur nord du bâtiment permettant d’observer à l’extérieur la vue sur le lac de Neuchâtel (Fig. 1). Ayant une prédilection pour l’éclairage artificiel, Jean Gabus fait le choix de salles aveugles pour le Musée statique et oriente les architectes vers une option similaire pour le Musée dynamique en réduisant les ouvertures en façade, de projet en projet, jusqu’à leur quasi-disparition. Après avoir inversé l’exposition du bâtiment avec des fenêtres uniquement sur le mur nord, les plans de juillet 1953 présentent également un toit à un redan partiel ou toit en shed orienté vers le nord qui sera retenu comme unique source d’éclairage naturel des salles d’exposition dans la réalisation finale (Fig. 4 et 5). Cette solution héritée de l’architecture industrielle du XIXe siècle offre une lumière constante et évite les rayonnements directs du soleil dans l’espace de la galerie34. Les projets suivants aboutissent au mois d’avril 1954 à un rez-de-chaussée de la salle d’exposition totalement aveugle et à une élévation de la façade nord avec un bandeau horizontal de cinq fenêtres éclairant uniquement l’atelier. (Fig. 0)

Fig 4. Dessin de la façade nord du projet de Musée dynamique de Neuchâtel par les architectes Jean-Pierre et Renaud de Bosset, février-mars 1954. Archives Musée d’ethnographie, Neuchâtel.

Fig 5. Plan Musée d’ethnographie, Neuchâtel, Projet d’agrandissement, 1953, Jean-Pierre et Renaud de Bosset, juillet 1953. Archives Musée d’ethnographie, Neuchâtel.

Fig 4. Dessin de la façade nord du projet de Musée dynamique de Neuchâtel par les architectes Jean-Pierre et Renaud de Bosset, février-mars 1954. Archives Musée d’ethnographie, Neuchâtel.

Fig 5. Plan Musée d’ethnographie, Neuchâtel, Projet d’agrandissement, 1953, Jean-Pierre et Renaud de Bosset, juillet 1953. Archives Musée d’ethnographie, Neuchâtel.

La vision civilisatrice du musée

La surface plane laissée libre par le mur aveugle permet au peintre Hans Erni d’y composer la fresque Les conquêtes de l’homme réalisée du 12 octobre au 3 décembre 1954, devenue emblématique du Musée d’ethnographie de Neuchâtel. Cette « gigantesque enseigne » illustre la mission et le programme dont Jean Gabus investit le Musée. Conçue « dans l'esprit des constructeurs de cathédrales, de ces cathédrales exécutées à l'échelle d'une cité, pour accueillir les pèlerins inquiets et fatigués, pour servir la foi d’un peuple, pour servir aussi les préoccupations didactiques des clercs »35, elle exprime en image la vision de l’œuvre civilisatrice du Musée influencée par l’Unesco. Entretenant des amitiés professionnelles avec plusieurs personnalités de l’Unesco et de l’Icom, Jean Gabus reprend à son compte les préceptes alors véhiculés à l’internationale notamment dans les pages de la revue Museum : « Jour après jour, directement en contact avec le peuple, les musées accomplissent leur œuvre d’éducation, en commençant par les éducateurs ; s’ils sont conçus dans un esprit suffisamment large, ils font œuvre de paix. »36. À travers la conception de l’extension du musée de Neuchâtel, Jean Gabus réaffirme l’importance de l’exposition temporaire et itinérante pour un musée d’ethnographie qu’il avait déjà défendue en 195137. Il rejoint la perspective universaliste prônée dans l’immédiat après-guerre par l’Unesco, qui fait du musée un instrument de paix et de compréhension entre les peuples. Il argumente ainsi « […] l'idéal d'un musée n'est pas tant de posséder les objets qu'il présente, c'est-à-dire de capitaliser - et l'ethnologue éprouve quelque gêne à le faire - que d'ouvrir des horizons sur les civilisations étrangères à l'aide de documents empruntés, pour un temps court, à différents pays. On s'en rend compte d'ailleurs par les revendications des anciennes colonies, qu'une des requêtes importantes des nationalistes est la restitution par les musées étrangers (européens ou américains) d'une part de leurs chefs-d’œuvre ou, encore, la création de musées locaux. […] C'est pourquoi le principe des expositions itinérantes prend toute sa valeur. Elles deviennent les meilleurs véhicules d'idées et favorisent mieux que l’exposition permanente cette ébauche d’une conscience internationale, but d'un musée d'ethnographie.»38

Le système muséal conçu à Neuchâtel au début des années 50 permet au Musée d’ethnographie de développer une pratique expographique ambitieuse très vite remarquée par l’Unesco. Elle reste actuellement un des piliers de l’identité de l’institution neuchâteloise et assure encore son rayonnement local, régional et même international. Les expositions temporaires et itinérantes conçues par Jean Gabus et son équipe y ont contribué grandement. Plus encore, les travaux d’expertise et les projets muséaux que Jean Gabus a réalisés sous l’égide de l’Unesco permettent d’exporter le modèle même à l’étranger. C’est le cas en Afghanistan, lorsque Jean Gabus réorganise le Musée national de Kaboul à la fin des années 5039 ou au Sénégal, lorsqu’en 1963, il est appelé pour préparer l’exposition du Festival mondial des art nègres de 1966 et qu’il conçoit le Musée dynamique de Dakar40. Celui-ci, détaché de sa mission conservatoire, peut être perçu, plutôt que comme une transposition, comme un aboutissement du modèle neuchâtelois : un « Musée en état constant de disponibilité, et qui répond à l’une des fonctions des Musées modernes (ou d’avenir) : Musée sans capitalisation de collections, ouvert aux échanges culturels. »41

-

Discours de Jan Karel van der Haagen, représentant du Directeur général de l’Unesco, Troisième Conférence générale,Gênes-Milan, 6- 12 juillet 1953, Paris le 25 juin 1953. ↩

-

Du nom du riche commerçant James Ferdinand de Pury qui l’a léguée à la Ville pour y accueillir les collections ethnographiques municipales. Maillard Nadja. 2005. « Un château et un parc en héritage : la propriété James de Pury à Saint-Nicolas », in : Gonseth Marc-Olivier, Jacques Hainard et Roland Kaehr (dir.) Cent ans d'ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas. 1904-2004. Neuchâtel: Musée d’ethnographie, pp. 47-61. ↩

-

Cette annexe a été construite par l’architecte neuchâtelois Samuel Perret grâce à des financements obtenus par la réalisation de parcelles de la propriété de Pury. Théodore Delachaux, conservateur du Musée d’ethnographie de 1921 à 1945, joue un rôle déterminant pour convaincre la commission d’urbanisme de la Ville de Neuchâtel, lettre du 11 novembre 1946, archives MEN. ↩

-

Lettres en faveur du projet de Jean Grize, directeur de l’Ecole supérieure de commerce du 28.09.1946, de Pierre Ramseyer, directeur de la Commission scolaire de Neuchâtel, Direction des écoles secondaires, classique, supérieure et professionnelle du 5.10.1946, de Laurent Pauli, directeur du Gymnase cantonal du 28.09.1946 et d’Eugène Wegmann, directeur de l’Institut de géologie du 20.08.1946. Archives MEN. ↩

-

« Rapport du Conseil communal concernant un crédit d’étude concernant la bibliothèque de la ville, le musée d’histoire naturelle et le musée d’ethnographie, séance du lundi 13 octobre 1952 », p.77. ↩

-

Lettre de Jean Gabus à Jean Liniger, conseiller communal et directeur des musées, p.2, le 20 octobre 1950, archives MEN. ↩

-

Gabus Jean. 1965. « Principes esthétiques et préparation des expositions didactiques ». Museum, (Paris), vol. 18, no 1 et 2. ↩

-

Gabus Jean. 1956. « Musée d’Ethnographie ». Bibliothèques et Musées de la ville de Neuchâtel 1955, p. 54. ↩

-

Lettre de Jean Gabus à Jean Liniger du 23 mai 1952, archives MEN. Jean Gabus évoque aussi l’aménagement d’un « laboratoire des techniques » dans les anciennes écuries qui sera abandonné lors de leur destruction consécutive à la construction du Musée dynamique. ↩

-

Knapp Charles, « Souvenir de l’inauguration », in : Gonseth Marc-Olivier, Jacques Hainard et Roland Kaehr (dir.) 2005. Cent ans d’ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas, 1904–2004, Neuchâtel, p.40. ↩

-

Gonseth Marc-Olivier, Serge Reubi et Bernard Knodel (dir.) 2010. Retour d’Angola, Neuchâtel. ↩

-

Borel François « Jean Gabus au Sahara : de l’ethnographe au muséographe », in : Gonseth Marc-Olivier, Jacques Hainard et Roland Kaehr (dir.) 2005. Cent ans d’ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas, 1904–2004, Neuchâtel, p.40. ↩

-

Delachaux Théodore. 1937. Préface au guide du musée d’ethnographie de la ville de Neuchâtel, tapuscrit non publié, archives MEN. ↩

-

Lettre de Jean Gabus à Jean Liniger, conseiller communal, directeur des musées et bibliothèque, p.2, le 20 octobre 1950, archives MEN. ↩

-

Lettre de Jean Gabus à Jean Liniger, conseiller communal, directeur des musées et bibliothèque, p.4, le 20 octobre 1950, archives MEN. ↩

-

Gabus Jean. 1954. « Musée d’Ethnographie ». Bibliothèques et Musées de la ville de Neuchâtel 1953, p. 66. ↩

-

« Le musée de l’Homme à Paris et son développement : l’intéressante conférence d’un savant français au musée d’ethnographie de Neuchâtel » L’Express, 24 juillet 1946: 6 ↩

-

Knodel Bernard. 2019 « Et pendant ce temps à Neuchâtel… GHR et le Musée d’ethnographie », in : Chaumier Serge et Jean-Claude Duclos (dir.), Georges-Henri Rivière, une muséologie humaniste. Paris : Complicités, pp. 143-157. ↩

-

Knodel Bernard et Serge Reubi. 2022. « Jean Gabus, Kaboul et la « croisade des musées » », Gradhiva, 34 , pp. 56-73. ↩

-

Lettre de Jean Gabus à Georges Henri Rivière du 6 novembre 1953, archives MEN. ↩

-

Voir note 8. ↩

-

Lettre de Jean Liniger à Maurice Billeter du 2 décembre 1952, archives MEN. ↩

-

Lettre de Jean Liniger à Jean-Pierre de Bosset du 13 février 1953, archives MEN. ↩

-

De Bosset Jean-Pierre et Renaud. 1945. « L'Exposition suisse de Porto en 1945: architectes J.-P. et R. de Bosset, S.I.A., Neuchâtel ». Schweizerische Bauzeitung (Zurich) 126/12 (22 septembre): 136-140. ↩

-

Lettre d’appui à la demande de subvention pour le Musée de Jean-Daniel Burger, recteur de l’Université de Neuchâtel, adressée au Conseil communal et au Conseil général de la Ville de Neuchâtel, le 31 octobre 1953, archives MEN. ↩

-

Liniger Jean. 1980. En toute subjectivité: cent ans de conquêtes démocratiques locales et régionales. Neuchâtel : Messeiller, p. 158. ↩

-

Rapport et annexes consacrés à l’Agrandissement du Musée remis par Jean Gabus à Jean Liniger le 2 octobre 1953, archives MEN. ↩

-

Gabus Jean. 1954. « Musée d’Ethnographie ». Bibliothèques et Musées de la ville de Neuchâtel 1953, p. 45. ↩

-

Lettre de Jean Gabus à Jean Liniger du 2 octobre 1953, archives MEN et Gabus Jean. 1955. « Musée d’Ethnographie ». Bibliothèques et Musées de la ville de Neuchâtel 1954, p. 46. ↩

-

Lettres de Jean-Pierre de Bosset à Jean Gabus du 4 janvier 1954 et du 5 février 1954, archives MEN. ↩

-

Dans la lettre de Jean Gabus à Jean Liniger du 20 octobre 1950, Jean Gabus indique déjà : « nous recevrions chaque année une exposition itinérante dont les frais de montage seraient très minimes, car nous avons également demandé à l’Unesco d’étudier un mobilier standard » p. 3, archives MEN. ↩

-

Lettre de Jean-Pierre de Bosset à Jean Gabus du 5 février 1954, archives MEN. ↩

-

Bill, Jakob, et al. 2015. Max Bill Sicht der Dinge, Die gute Form: Eine Ausstellung. Zürich: Lars Müller. ↩

-

La solution adoptée au Musée dynamique de Dakar par les architectes Michel Chesneau et Jean Verola sera un toit à lanternons. ↩

-

Gabus, Jean. 1955. Les fresques de Hans Erni ou la part du peintre en ethnographie. Neuchâtel : La Baconnière, p. 21. ↩

-

Léveillé, André. 1949. « La croisade des musées », Museum (Paris), vol. II, n°4, pp. 198-199. ↩

-

Gabus Jean. 1951. « L’exposition temporaire dans la vie d’un musée d’ethnographie », Museum (Paris), vol. IV, no 3, pp. 170-178. ↩

-

Gabus Jean. 1955. « Musée d’Ethnographie ». Bibliothèques et Musées de la ville de Neuchâtel 1954, p. 75. ↩

-

Knodel Bernard et Serge Reubi. 2022. « Jean Gabus, Kaboul et la « croisade des musées » », Gradhiva, 34 , pp. 56-73. ↩

-

Knodel Bernard. 2023. « Un espace pour le dialogue des cultures : Senghor, Gabus et le musée dynamique », in : Diouf Mamadou, Sarah Frioux-Salgas et Sarah Ligner (dir.). Senghor et les arts, réinventer l’universel. Paris : éditions du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, p. 60-63. ↩

-

Lettre de Jean Gabus à Michel Chesneau du 1er juin 1964, archives MEN, nº 11564. ↩