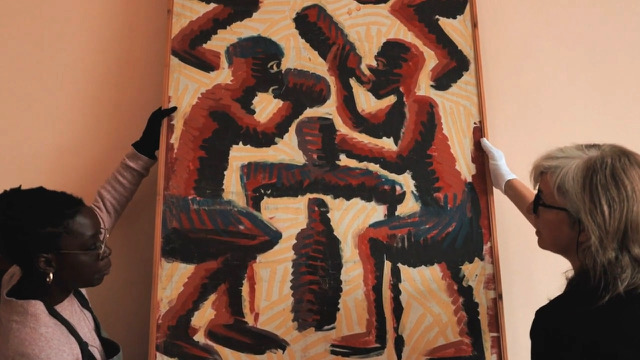

Esther Mugambi et Nizar Saleh performant avec le Panneau no. 8 de Mwenze Kibwanga, Kunsthalle Mainz, Unextractable (exposition collective), Transmission through Transformation, janvier 2024. Image: Lorenz Kerkhoff.

J’ai toujours trouvé curieux de devoir choisir une orientation professionnelle à peine âgé·e de dix-huit printemps. Naître de parents immigrés nous rend particulièrement conscient.e.s de la grandeur du monde. Je ne comprenais pas pourquoi, en sortant de l’école, je devais choisir quelle profession apprendre sachant qu’on nous apprend que très peu de choses à ce sujet. De plus, toute ma vie, on m’a enseigné une histoire qui n’était pas tout à fait la mienne. Ce qui me rendait suspicieuse de l’étendue des non-dits et m’inquiétait sur la possibilité de passer à côté de choix et de possibilités dont j’aurais pu ignorer l’existence.

Néanmoins, au cours de cette éducation, j’ai développé un intérêt tout particulier pour l’histoire et les différentes formes d’expressions artistiques qui y répondent. En réfléchissant à la position de celles et ceux qui la racontent, j’ai petit à petit cerné mon propre positionnement au sein de cette histoire. Et j’ai pris conscience de ma liberté de trajectoire qui résulte directement du déplacement de ma famille. Alors j’ai choisi. Non pas par unique devoir et afin d’assurer mon ascension sociale personnelle, mais par cohérence au regard de la trajectoire de ma famille, jumelée à mes intérêts personnels. En essayant aussi de donner un sens à ma présence en Belgique.

J’ai donc suivi mon intérêt pour l’art. Plus précisément, je voulais étudier les œuvres d’art à une échelle moléculaire. Comprendre la matérialisation des émotions sur une toile de lin, un panneau de bois, une feuille de cuivre ou d’étain, un tesson de porcelaine. Je voulais connaître tous les moyens d’extraction de la matière, sa provenance, les différentes méthodes de manipulation, les modes de transformation. Je voulais être capable de reproduire toutes les textures et de disséquer les couleurs. Je voulais suivre le chemin du geste, de la commande de l’esprit à la création d’un morceau d’histoire destiné à être transmis bien après que la main de l’artiste ne soit devenue inerte. Je voulais en apprendre plus sur les esprits libres qui, en innovant et expérimentant, ont sans cesse repoussé les limites des processus créatifs. Plutôt que de débattre longuement sur des questions d’esthétiques et iconographiques, je voulais apprendre un métier et me sentir utile en protégeant les créations artistiques devenues témoins de l’Histoire. Je m’imaginais devenir porteuse de pratiques ancestrales et aussi, disons-le, entrer dans un club privé empli de secrets feutrés. Je fantasmais sur les longues heures solitaires à répéter les mêmes gestes pour passer du temps face à moi-même et développer une pensée. Je me suis donc inscrite en conservation-restauration d’œuvres d’art à l’École Supérieure des Arts de Liège – Saint-Luc…

– Bro’. Ce qui est fait, est fait –

… en ignorant à quel point cette discipline avait participé à, reposait peut-être même sur un épistémicide !

Tout bien réfléchi, c’étaient les cinq années les plus étranges de ma vie. Durant ma formation, j’ai lutté pour ne pas me laisser aveugler par les dimensions esthétiques et historiques des objets – malgré le martèlement constant au point d’évincer les autres facteurs qui déterminent la nature des œuvres. Il y a des phénomènes que la composition moléculaire ne peut pas expliquer. Il y a des altérations que la meilleure des techniques ne peut ralentir. Au plus j’accordais de la place aux dimensions sociales, spirituelles, magiques, communautaires des œuvres, au moins je trouvais ma propre place au sein d’une profession réticente à l’idée d’élargir les protocoles. Les objets les plus proches correspondant à une définition plus holistique de l’objet d’art, étaient des objets faits par des peuples autochtones et enfermés derrière des portes de musées, verrouillées par la blanchité institutionnelle. L’accessible pour moi pour développer ma théorie étaient des objets religieux, comme des statues et autres objets de procession que je pouvais utiliser comme cas d’étude afin de développer des protocoles de restauration communautaire. Mais j’ai fini par m’en éloigner volontairement, fatiguée de travailler pour des communautés qui, honnêtement, ne me reconnaîtraient jamais pleinement.

Il fallait toujours gagner son pain. Alors je me suis engagée ailleurs, en production culturelle, en recherche artistique, en curation événementielle. J’ai travaillé à rendre les espaces culturels plus inclusifs pour les membres de la diaspora noire, – avec un focus tout particulier pour les femmes et minorités de genre – m’éloignant des ateliers de restauration. Jusqu’à ce que l’opportunité de reprendre une pratique de restauration se présente à nouveau au sein de l’espace Café Congo à Bruxelles. Une occupation temporaire, dont une partie gérée par l’activiste et travailleuse culturelle Gia Abrassart était un lieu de création investi par des artistes afrodescendant·es. Peintres, écrivain·es, plasticien·es, galeriste. C’est là que se trouvaient les premiers locaux de la Galerie de Anne Wetsi – je vais y revenir.

Je me retrouvais enfin en contact avec des professionnel·le·s du monde de l’art qui partageaient une partie de mon histoire. L’introduction au sein de ce réseau m’a donné l’espace de réfléchir dans un environnement plus favorable à la place des pratiques communautaires au sein de la conservation-restauration. Les espaces comme Café Congo, malgré leurs imperfections, ont le mérite d’inventer des méthodes qui rendent nos trajectoires possibles sans être totalement sujettes aux contraintes des sociétés capitalistes et aux jugements d’une société blanche. Des espaces indépendants et auto-gérés proposent une reprise de pouvoir et possible indépendance qui se construit autour d’un principe de solidarité. Ils nous permettent de sortir de l’absence et de créer des opportunités. D’autres à Bruxelles ont suivi ce chemin : des espaces comme Fatsabbats, ou certaines occupations au sein du decoratelier de Bruxelles… évoluant au fil des générations et des priorités ou philosophies suivies, ces structures vont et viennent et tissent un réseau diasporique duquel surgissent des pratiques artistiques en phase avec nos existences.

C’est suite à mon entrée dans ce réseau que j’ai été introduite au panneau n°8 de Mwenze Kibwanga. Une peinture chargée en dimensions matérielles et immatérielles et directement connectée à l’histoire coloniale belge. Un objet miraculeusement libre de toute contrainte institutionnelle. Une toile qui me permettrait enfin de reprendre mes recherches sur le sens que les marges peuvent insuffler à la restauration et à la sauvegarde d’objets d’art hybrides, arrachés à ou produits hors de leur contexte lors de l’époque coloniale. Un artefact qui est devenu le centre d’une recherche artistique collective et artistique indépendante : le projet TRACER.

Emmanuelle Nsunda et Sarah van Lamsweerde, deux membres de l’équipe de recherche artistique de Tracer, regardant le « Panel no. 8 » de Mwenze Kibwanga, une peinture qui a servi de pièce scénographique, avec 32 autres œuvres de mêmes dimensions, dans la performance interdisciplinaire Changwe Yetu : notre fête à tous. Peint à Lubumbashi, puis à Elizabethville, vers 1956. Photo : Raoul Carrer.

Le projet TRACER : interroger le statut du panneau n°8 par des perspectives plurielles

Le projet TRACER est une recherche artistique multidisciplinaire gravitant autour d’une relique d’un épisode colonial : le panneau n°8 peint par Mwenze Kibwanga. Le projet réunit l’artiste Sarah van Lamsweerde, la galeriste Anne Wetsi Mpoma, le réalisateur Nizar Saleh, la performeuse Esther Mugambi, la chercheuse Emily Hardick, et moi autour de l’histoire mouvementée d’un artefact : en 1956, Jean-Marc Landier, un réalisateur de cinéma et metteur en scène belge, est commissionné par l’Union Minière du Haut-Katanga, entreprise minière gigantesque, créé par la Belgique au Congo, pour mettre en place un spectacle nommé « Changwe Yetu : notre fête à tous ». C’est alors que Mwenze Kibwanga est commandité à Lubumbashi pour peindre 33 panneaux pour le décor.

Le Royaume de Belgique est alors connu pour exploiter les ressources naturelles de l’actuelle République démocratique du Congo, et les investisseurs nourrissent un intérêt tout particulier pour la région du Katanga, extrêmement riche en minéraux présents en sous-sol (comme le cuivre et le cobalt), dont l’extraction leur permet de s’assurer une place privilégiée et à long terme au sein de l’économie mondiale. Les gains réalisés à l’époque ainsi que les retombées astronomiques des décennies à posteriori.

En soutien à cette économie d’extraction basée sur la force de travail des travailleur·e·s congolais·es qui voient à peine la couleur de cet argent, se développe une autre forme d’exploitation, culturelle cette fois, aux objectifs multiples. Parmi ceux-ci, on peut compter l’envoi en masse d’artefacts sur le sol belge en guise de trophées coloniaux. Ceux-ci seront exposés dans les espaces privés ou publics en tant qu’objets d’études ou d’intérêts culturels. Ces déplacements d’éléments de cultures vont avoir de lourdes conséquences en asseyant le sentiment de domination culturelle de la puissance coloniale sur les colonisé·e·s, et en participant à l’épistémicide des cultures congolaises en cours en privant les congolais·es de leur histoire culturelle matérielle et immatérielle. Difficilement quantifiable comparé à l’extraction de ressources minières, le coût de cette extraction culturelle (à court et long terme) et les profits récoltés jusqu’à ce jour sont une question qui, pour moi, devait faire partie des priorités du groupe de recherche, sachant que les circonstances entourant la production de la performance « Changwe Yetu » en font un parfait cas d’étude pour tenter d’y répondre.

Changwe Yetu, une performance créée de toute pièce à destination des travailleurs belges (masculins pour la majorité) basés dans la région du Katanga, est une production conséquente car elle réunit à elle-seule une centaine de danseurs et danseuses, casté.e.s dans la région du Katanga/Kasaï, des musiciens dits traditionnels et moderne, une chorale de jeunes chanteurs de Lubumbashi dirigée par J. Kiwélé, des techniciens en charge de la construction de la scène et des décors, des costumières, le tout sous la direction de Jean-Marc Landier assisté d’un seul producteur congolais, Joseph Kisimba. En 1958, la production complète fait le voyage jusqu’à Bruxelles dans le cadre de l’exposition universelle. Ce sont cette fois les Belges resté·e·s en Europe qui sont aux premières loges pour découvrir une forme folklorisée du patrimoine culturel congolais.

De cet événement, il nous reste quelques traces : un film dévoilant les dessous de la production réalisée par Jean-Marc Landier lui-même, une série de correspondances, des articles de journaux et le programme du spectacle. Ce corpus d’archives reprend pour la majorité un point de vue belge et blanc, dépossédant les congolais·es de leurs voix et mémoire. Le panneau numéro 8 est la seule archive matérielle connue produite par un contributeur congolais à ce spectacle qui soit parvenue jusqu’à nous. Une fois les prestations terminées, les performeurs congolais·es étaient rapatrié·e·s sur leurs terres, tandis que Jean-Marc Landier poursuivit sa carrière au travers de diverses institutions culturelles belges et européennes. En guise de souvenir, il conserve dans le salon de sa maison de Saint-Josse un élément de décor, le panneau n°8.

Esther Mugambi et Sarah van Lamsweerde regardent le Panneau no. 8 de Mwenze Kibwanga, Kunsthalle Mainz, Unextractable (exposition collective), Transmission through Transformation, janvier 2024. Image: Lina Olbert.

Une soixantaine d’années s’écoulent, durant lesquelles le panneau sera témoin de la vie d’un foyer bruxellois. Il assistera ainsi aux naissances, aux festivités de fin d’année, aux leçons privées de piano et aux soirées dansantes improvisées. Une silhouette élancée, s’élevant sur près de trois mètres pour un modeste tour de taille de 90 cm, nonchalamment adossée le long du mur, tel un Campbell de la peinture. Il bénéficie de l’environnement parfait pour lui permettre de vieillir dans les meilleures conditions. Quand je le vois pour la première fois, pas une ride prématurée ne le marque. Ici et là, subsistent la mémoire des divers voyages et manipulations. Des plis et quelques griffures rappellent les gestes des mains qui l’ont probablement enroulé avant de le stocker en soute pour son long voyage ou durant les déplacements de village en village. Comme toute entité qui traverse le temps, la toile est augmentée de quelques cicatrices reçues lors d’accidents de la vie ; deux impacts ont traversé la toile. L’aurait-on laissé tomber contre une caisse de transport ou un coin de table ? Un enfant a-t-il un peu trop appuyé son index en cherchant à suivre le tracé des personnages ? La pièce, depuis sa hauteur, maintient le secret tout en exposant l’évidence : il y a tant de choses qui ne nous ont pas été racontées. Combien d’objets hurlent en silence depuis leur piédestal la profondeur d’une histoire que la Belgique s’efforce d’oublier.

Ce sont les pensées qui me traversent l’esprit lors de ma première rencontre avec lui. Je suis alors venue équipée de boudins de polystyrène et de papier bulle pour lui créer son nouveau manteau de voyage. Les derniers propriétaires se sont éteints, la maison est en vente. Combien de foyers abritent les témoins d’une violence muette jusqu’à ce qu’une porteuse de mémoire entre en contact avec lui ? C’est heureusement ce qui est arrivé quand Anne Wetsi Mpoma entre au 10, rue du Marteau (Saint-Josse à Bruxelles) – pour un événement organisé sur place. La curatrice et galeriste à la tête de la galerie Wetsi à Bruxelles et spécialisée en art contemporain africain, et étudie depuis des décennies les productions artistiques africaines. Face au panneau, elle reconnaît immédiatement la facture picturale de Mwenze et partage ses impressions avec une enfant de la famille, Sarah van Lamsweerde, petite-nièce de Jean-Marc Landier. Ancienne danseuse reconvertie dans la performance, cette dernière décide qu’il est temps pour le panneau de reprendre la route. Le projet TRACER entre en gestation.

Conseillée par Anne Wetsi Mpoma, Sarah van Lamsweerde forme une équipe dans le but de revenir sur les traces du spectacle Changwe Yetu sous un prisme décolonial. Dans un contexte où les questions décoloniales tendent à entrer timidement dans les cercles artistiques et académiques belges, il n’est plus rare de voir ce type de projet recevoir un certain soutien institutionnel, du moment qu’il ne s’engage pas trop dans une critique politique de l’état actuel. Le projet TRACER allait devoir relever le défi de trouver le courage de poser les bonnes questions, quitte à intimider certains bailleurs de fonds.

L’équipe formée rassemble d’une part des enfants de colonisateur.ice.s soucieux de ne pas reproduire le passé, d’autre part des enfants des colonisé.e.s cherchant à s’extirper des dynamiques de pouvoir héritées d’une époque qui se pense révolue, mais dans les faits, ne l’est pas du tout. Deux branches descendantes d’une même histoire, réunies autour d’un témoin commun dans le but d’en extraire une histoire à l’aide des outils et des pratiques artistiques affûtées tout au long de leurs vies.

Nous disposons donc de deux archives, le panneau et le film de Landier qui nous servent de point de départ. Notre premier travail commun est d’en extraire celles qui nous intéressent en fonction de notre expertise respective. Dès les premiers visionnages, je me concentre sur les indices qui me permettent de comprendre au mieux la mise en œuvre du tableau, les conditions de réalisations et les matériaux utilisés afin de déterminer les altérations notables à travers le temps. Sur des plans furtifs, on voit Mwenze travailler, tremper son pinceau dans la peinture diluée et tracer les différentes scènes.

J’entreprends un diagnostic rapide de l’œuvre. D’après les notes de Landier, trente-trois panneaux ont été peints séparés en trois types de décors. Le panneau survivant semble appartenir à la série supposée représenter des scènes de vie quotidienne dans les bars de Lubumbashi. Le numéro « 8 » est tracé au crayon au verso, ce qui a dû en son temps permettre à la régie d’optimiser les changements de décors. Le tableau s’organise en trois registres. Les deux niveaux inférieurs dépeignent des individus assis sur des tabourets qui se font face et partagent un verre. Sur le niveau supérieur, est montrée une scène de danse et d’acrobatie.

Grâce à une facture reconnaissable entre toutes, Mwenze a réussi à imposer un style en construisant des figures via la juxtaposition de lignes de couleurs. Cependant, dans ces ébauches, les traits de peintures sont beaucoup moins denses que ce qu’on a l’habitude de voir dans le reste de son œuvre. Beaucoup de réserves laissent percevoir la toile vierge, dévoilant une peinture s’approchant plus de l’ébauche que d’une peinture complète.

La toile (probablement de coton) ne semble pas avoir été choisie pour sa qualité, ce qui nous donne également des indices sur la destination des panneaux post-performance ainsi que les priorités financières au sein du budget de production. La mise en œuvre et les moyens alloués suggèrent que la conception de l’œuvre est secondaire à l’objectif principal : la performance. Le panneau était potentiellement voué à une existence éphémère, directement connectée à la performance. En d’autres termes, c’est un élément matériel associé à la mise en scène de composantes de cultures immatérielles.

Le fait qu’il soit parvenu jusqu’à nous est une combinaison du hasard : la décision de Landier de le garder en sa possession, la conservation dans un environnement sec et peu lumineux, optimisée par la tension du panneau sur un châssis sur mesure assez bien confectionné pour lui assurer des conditions physiques adéquates de vieillissement. Mais en le faisant passer d’élément de décor à objet d’art décoratif, Landier a non seulement impacté la durée de vie de l’œuvre mais également son statut.

Cet objet irrémédiablement né d’une connexion avec un patrimoine immatériel, une performance dansée, un spectacle éphémère, peut aujourd’hui prétendre entrer en concurrence avec le reste de l’œuvre de Mwenze présent sur le marché de l’art contemporain africain. Une aubaine pour les spéculateur.ice.s qui voudraient accroître leurs collections. En effet, depuis son engagement en 1958, Mwenze Kibwanga a acquis une certaine cote sur le marché de l’art contemporain africain et l’arrivée d’une nouvelle œuvre, inconnue sur le marché, pourrait faire tourner la tête de quelques-un.e.s. Certaines pièces se trouvent dans des catalogues de salle de vente en ligne avec pour prix de départ pour les enchères de 1500 à 3500 euros. Des peintures sont d’ailleurs régulièrement mises en vente via ce biais. Jusqu’ici, le panneau n°8 échappe miraculeusement à ce petit commerce malgré le potentiel changement de statut qui le concerne.

Emmanuelle Nsunda performe en face du Panneau no. 8 de Mwenze Kibwanga, Kunsthalle Mainz, Unextractable (exposition collective), Transmission through Transformation, janvier 2024. Image: Lotte Arndt.

Une fois perçue comme une œuvre à part entière et non plus un élément de décor associé à la performance, l’attitude des corps de métier change également vis-à-vis de l’objet, et en tant que conservatrice-restauratrice, je suis particulièrement concernée. Dois-je embrasser ce changement de statut et me concentrer sur la conservation matérielle de l’objet ? Ou respecter sa fonction initiale et tolérer les éventuelles altérations en encourageant son retour au sein des arts vivants ? Ou bien encore prolonger sa destination éphémère et n’accorder aucune importance au futur matériel de l’objet ?

Pour répondre à ces questions, il faudrait d’abord résoudre celle de l’autorité quant au changement de statut. Qui devrait être considéré.e comme propriétaire moral de l’œuvre ? Les objets associés au patrimoine culturel immatériel sont la propriété des communautés porteuses du patrimoine, et ces dernières sont donc responsables de toute décision concernant la conservation de ces objets. De plus, je pense que les pratiques de conservation ne doivent en rien altérer la sauvegarde de la pratique qui reste la priorité.

Bien qu’il soit associé à un spectacle vivant puisant ses inspirations dans les cultures du Katanga et du Kasaï, le panneau est définitivement une mise en scène totalement scénarisée répondant à des codes occidentaux et à destination d’un public étranger aux pratiques initiales. Bref, une performance fabriquée de toutes pièces, résultant d’une appropriation culturelle en contexte colonial. Le résultat d’une commande, une transaction entre un artiste et un commanditaire.

En ce sens, la nature du panneau est tout autre qu’un masque rituel amputé à la panoplie d’un chef de village et exposé aujourd’hui derrière une vitrine à Tervuren, par exemple. C’est un produit direct de la colonisation. D’un point de vue légal, la propriété de Landier et de ses descendants sur le panneau la situation est claire. D’un point de vue moral, par contre, la question est un peu plus compliquée : si on estime que les intentions de réparation devraient être beaucoup plus amples qu’un simple remboursement d’un labeur ou un retournement d’un gain/objet perdu. Elles devraient prendre en compte les bénéfices perdus suite à la perte d’une ressource. Or, les spéculations du marché de l’art contemporain africain font circuler des capitaux principalement entre des mains blanches, sur la base de créations produites par des autochtones qui – faut-il le rappeler – bénéficient rarement de ces capitaux. Le changement de statut de l’œuvre, bien qu’il soit le produit d’un regard blanc, ne devrait-il pas revenir aux descendants de la famille de l’artiste ou bien à toute la communauté qui a été exploitée dans la réalisation de ce spectacle ? La question reste ouverte.

Cela ne fait pas moins du tableau un produit direct de la colonisation. Dans l’état actuel, il remplit le rôle pour lequel il a été créé : devenir un souvenir physique d’un pouvoir culturel des colons belges sur les cultures congolaises. De mon point de vue, il n’y a rien à décoloniser là-dedans. Au contraire, forcer un projet décolonial pourrait être une diversion efficace, nous détournant de la possibilité de construire des projets anticoloniaux, ancrés dans notre réalité néocoloniale contemporaine.

Quel serait alors l’utilité de retourner sur les traces des voix congolaises ayant participé au projet de 1956/58, sinon de participer à un projet nostalgique, ne remettant aucunement en question les rapports de domination néocoloniale actuels entre les deux pays ? Une continuité du voyeurisme occidental, subventionné par l’argent de la fonction publique belge qui ne trouve décidément toujours pas son chemin vers les poches des travailleur.euses congolais.es. Mais qui donne l’illusion à l’État belge de s’investir dans des formes de réflexions réparatrices – sans pour autant en laisser suivre un engagement politique réel.

C’est l’esprit enveloppé dans cette sévère critique afro-pessimiste du projet que je m’envolais pour Lubumbashi avec des membres de l’équipe de recherche artistique en avril 2023. Nous avions l’occasion d’enquêter durant deux semaines sur les traces de la performance Changwe Yetu à partir des lieux mêmes du début du projet. Dans un souci de cohérence, il était impératif pour moi d’établir des connexions entre les conditions de production du spectacle en 1956 et les conditions actuelles des artistes congolais.es et de la diaspora, leur rapport avec les institutions et leur liberté dans l’exercice de leur pratique culturelle. Peut-on prétendre décoloniser un projet du passé si les dynamiques contemporaines restent inchangées ?

Mwenze Kibwanga : (lire) l’artiste entre les lignes

Lubumbashi est un centre névralgique de création artistique. Il est possible que l’organisation urbanistique de la ville à taille humaine joue un rôle déterminant dans l’ébullition des réseaux artistiques. En tout cas, sur la dizaine de jours passés sur place, nous avons eu l’opportunité de rencontrer de nombreux acteurs et actrices de la scène culturelle lushoise, et ce sans rencontrer trop de difficultés organisationnelles. Dans une ville à l’échelle de Kinshasa, par exemple, cela aurait été beaucoup plus difficile à mettre en place. De la nouvelle génération de plasticien.ne.s, peintres et photographes (aux aîné.e.s qui aujourd’hui forment les jeunes à l’Institut des Beaux-Arts de Lubumbashi et portent la mémoire de la ville à l’intérieur du pays et à l’étranger, et puis aussi les praticiennes de la matière au dedans et dehors de la ville.) Toutes ces rencontres se sont pour la plupart réalisées sur un même axe reliant l’Institut Français, le Centre Waza, le centre d’art Picha et le village de Makwacha. Si ces personnes étaient en vie en 1956, elles auraient été des recrues potentielles de Jean-Marc Landier pour mener à bien son projet. Ce n’est pas un hasard si les discussions engagées avec ces artistes m’ont systématiquement propulsée dans des allers-retours incessants entre 1958 et 2023 d’une part et entre le Congo et la Belgique de l’autre. En cherchant à comprendre les conditions de productions artistiques actuelles, une continuité entre les rares indications que nous avions sur la condition des artistes d’alors se dessinait.

Le trait d’union entre les deux époques fut cristallisé par la rencontre avec Maître Edmond Musasa Leu N’seya, artiste en mesure de me donner un témoignage direct concernant Mwenze Kibwanga. Maître Musasa est un peintre, professeur d’histoire de l’art, de dessin et d’anatomie à l’Institut des Beaux-Arts de Lubumbashi. Il fut lui-même formé par Mwenze au sein du même Institut dans les années 70. Il nous raconte :

« Il (Mwenze Kibwanga) enseignait à l’académie des Beaux-Arts quand je suis arrivé en 1977. Plus tard, j’ai remplacé Papa Mwenze. C’était un homme taciturne, très réservé. Il ne parlait pas beaucoup. Quand il arrivait en classe, il disait aux enfants : « Dessinez seulement ».

Quand un Blanc lui parlait, il disait ‘hic’, c’est-à-dire oui. Mwenze, dans ses tableaux, quand vous les voyez, c’est deux mondes différents. Mwenze est calme, il ne parle pas, ne discute pas beaucoup. Quand les Blancs venaient acheter des tableaux, il donnait le prix, 50 dollars. Il s’arrêtait là. Les Blancs le connaissaient et donnaient ce qu’il disait. Quand il commençait à peindre ses tableaux, c’est alors que vous découvrez que cet homme-là, qui est calme, a la méchanceté en lui. Ce sont toujours des guerriers qui se battent avec des flèches ou des lances, ou bien ce sont des bêtes qui sont en train de se battre. Il est en train d’extérioriser son monde interne au sein des tableaux. »

En nous racontant sa carrière, le professeur choisit de commencer par son premier voyage en Belgique en 2003, rendu possible par une subvention obtenue par la directrice de l’École des Beaux-Arts de Bruxelles. Il continue ensuite avec son retour en 2023 lorsqu’il est exposé au centre d’art Framed Framed à Amsterdam lors de sa collaboration avec l’artiste belge Maarten Vanden Eynde. Entre les deux, il se concentre sur sa carrière locale, en dehors des murs de l’école en travaillant notamment dans la publicité et le design (dont la valeur est systématiquement sous-estimée par Musasa, qui semble préférer parler des œuvres vendues à l’étranger, à destination de l’Occident, plutôt que de sa contribution à la construction de l’identité graphique de la ville) et internationale grâce à l’achat de collectionneurs occidentaux, ou via des commandes de la galerie du Musée de Lubumbashi. Au fur et à mesure de la conversation, il devient clair que ses tableaux ne sont pas conçus à destination des Congolais.es. Et pourtant, nous pouvons lire en filigrane le mépris ou le peu d’intérêt pour les intentions artistiques que le peintre rencontre de la part de son public. A côté de ses recherches et le développement des techniques de peinture, qu’il va d’ailleurs lui-même chercher à nommer, son investissement artistique passe au second plan. Ce qui n’est pas inhabituel pour les jeunes artistes gagnant leur pain, mais devient dérangeant pour un peintre cumulant plusieurs décennies de carrière. Nous partons avec le sentiment désagréable que sa qualité de peintre n’est pas reconnue, et je pense y trouver une interchangeabilité de sa pratique dans le regard blanc que je connais que trop bien. Du moins, c’est le sentiment que me laisse le récit de sa carrière. Toute sa vie, il a été confronté à un cynisme occidental qui semble faire fi de la sensibilité motrice du peintre. Le but étant de faire gonfler une collection en traitant les productions des peintres congolais contemporains comme les nouveaux trophées d’expéditions. L’art de faire tourner des collaborations sur un dialogue de sourds, parfois pendant des années.

« Le professeur nous dit qu’il va vous enseigner la peinture. Nous sommes allés en ville, acheter le matériel, puis on nous a déposés dans une maison en nous disant de travailler afin que le professeur puisse évaluer votre niveau. Nous avons commencé à peindre. De 8h à midi, à midi nous avions fini. Le professeur est arrivé à 14h, il déclare qu’ils sont déjà des professionnels, qu’il n’y a plus rien à enseigner. »

Ce n’est pas fortuit que la circulation des œuvres suit les mêmes trajectoires que les retombées des investissements de l’industrie minière et urbanistique d’hier et d’aujourd’hui. Aucune force de travail humaine n’échappe à l’exploitation coloniale et capitaliste. Les créations artistiques sont donc tout autant une cible d’extraction et d’exploitation que lesdites ressources naturelles ». Et ces dernières sont étroitement connectées. À l’instar de la continuité de l’exploitation des gisements miniers par les pays du Nord et de l’Est, il n’y a aucune raison que l’exploitation culturelle n’ait cessé après les indépendances des pays africains. Les intermédiaires et canaux ont changé, mais les bénéficiaires restent les mêmes, à quelques reconfigurations récentes près. Depuis l’arrivée des colons sur le sol congolais, des transactions et négociations concernant des objets d’art ont eu lieu. Additionnées aux pillages. Faut-il rappeler qu’une transaction communément ressentie ne garantit pas le caractère juste de celle-ci quand un rapport de domination est en cours ? Elle devient même la raison d’être de la production des œuvres.

Fresque murale dans les salles entomologiques du Musée national de Lubumbashi, réalisé en 2010 par Maître Musasa, image Lotte Arndt, 2022.

Aujourd’hui, le Groupe Forrest, entreprise minière de Lubumbashi, finance une fondation artistique – la galerie Dialogue) installée au sein même du Musée de Lubumbashi. On y organise l’achat et l’envoi d’œuvres locales à des collectionneurs occidentaux. Ce qui est non sans rappeler la commande de l’historique UMHK à destination d’un public uniquement occidentale. Des schémas qui se répètent malgré le temps qui passe. À cette continuité, Musasa n’y fait référence à aucun moment. Par contre, mes conversations avec des artistes des générations plus jeunes s’attaquent de manière plus frontale à la question. La performeuse Rita Mukebo et le danseur Lambick Meli par exemple, pointent avec lucidité la continuité des rapports coloniaux qui encadrent leur créativité. Ensemble, ils ouvrent la conférence ASAA (African Studies Association of Africa) quelques mois plus tard, sur les questions de restitutions et conservation des œuvres congolaises. Le ton des conversations avec cette génération est différent, plus engagé dans le rejet des paradigmes occidentaux et prêt à retourner la discussion.

Ré-inventer le geste en conservation : l’expérience noire comme guide

La conférence de l’ASAA en octobre 2023 à Lubumbashi a lieu sous le thème : « Rapatrier l’Afrique – problématiques anciennes, perspectives critiques ». Elle s’organise autour d’axes sensibles : la restitution, la réparation, la restauration et le rapatriement. Une part importante semble être accordée aux valeurs immatérielles, ce qui peut laisser penser qu’il y a une certaine résistance à l’enfermement dans les préoccupations occidentales. Toujours est-il que ces négociations sont dictées par des règles qui n’ont jamais vraiment appartenues aux Africains et à la diaspora. Qu’est-ce que cela donnerait, juste l’espace d’un instant, de vivre totalement en dehors de ce cadre ?

C’est un rêve porté par beaucoup, et les initiatives de transformations sont nombreuses. Elles s’implantent dans la nécessité de trouver une indépendance financière pérenne afin de se libérer de la chape de dépendance économique des institutions culturelles occidentales. Celles-ci permettent le développement de nombreuses créations mais donnent par la même occasion le cadre et les conditions. S’il est impossible de nous débarrasser seul.e.s et à notre échelle de la dimension capitaliste de la création artistique, nous pouvons au moins agir sur la provenance de ces capitaux, afin de pouvoir en gérer l’évolution. À Lubumbashi, les centres d’art Picha et Waza jouent un rôle d’interface entre ces financements et les artistes, prenant en charge les acrobaties administratives nécessaires à l’acquisition des fonds et adoucissant l’arbitrage et le contrôle des bailleurs. Ils réussissent ainsi à donner aux artistes locaux la possibilité de s’abandonner avec moins de contraintes à la création. Cependant, ce système ne règle pas la question de la viabilité du projet qui dépend d’évaluations et de décisions extérieures, très éloignées du contexte local.

Lucides face à cette situation, des collectifs plus ou moins jeunes s’organisent autrement. Je pense ici à des collectifs comme Nidjeconnexion, Collectif 50/50, ou les Editions Calures…Ils se projettent dans d’autres modèles et luttent pour l’obtention de contrats de production justes et équitables. Une volonté de maintenir le libre-arbitre malgré l’impossibilité de s’extirper à court terme de manière individuelle de l’hégémonie occidentale. Cela est non sans rappeler des entreprises telles que Café Congo décrites précédemment pour s’extirper des attentes biaisées des appels à projet accessibles aux membres de la diaspora. Au nord comme au sud, on s’organise pour garder une liberté créative tout en luttant pour gagner son pain.

Cette politique me fait penser au calme et à la passivité (présumée) de Mwenze Kibwanga décrite par Maître Musasa plus haut. Un témoignage qui vient contredire le commentaire de Jean-Marc Landier sur l’artiste, qui selon lui n’est pas en mesure de comprendre l’essence du travail qui lui est demandé car « il n’a jamais mis les pieds dans un théâtre ». De tout cela, on ne sait pas ce qu’en a pensé Mwenze. Tout ce que l’on a de lui, ce sont les images de sa silhouette muette en plein travail. Concentré et solitaire, il avance méthodiquement et accomplit la tâche demandée en dépit de l’opinion de son commanditaire.

Alors que je réfléchis à la direction que je devrais donner à ma pratique de conservation dans son contexte et les propositions à formuler pour l’avenir du panneau n°8, les mots de Mwenze rapportés par Musasa s’imposent à mon esprit. À la lumière de mes pérégrinations insatisfaites au sein des institutions occidentales, je commence à interpréter ces simples mots : « Dessine juste » comme un message de libération. Mwenze dit : Ne cherche pas à rentrer dans les cases, fais ton travail, rentre et nourris-toi. Ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de ton intelligence et à participer à des conversations qui ne sont pas dessinées pour toi. « Dessine juste ». Reste libre et avance avec les outils que tu trouveras en chemin. « Dessine juste ». Ne te morfonds pas de l’expérience d’injustice qui traverse ton existence et ton travail. « Dessine juste », un conseil qui peut être entendu aussi bien par les artistes du continent que de la diaspora pour maintenir un cap, sans se laisser distraire. Un conseil qui répond à une expérience noire au sein de la création, matérialisée entre les lignes du panneau n°8, et dont le sens et la justesse s’amplifient au fur et à mesure que naissent les générations suivantes. Malgré l’ordre hiérarchique qui détermine les conditions de production de 1956, Mwenze est parvenu à délivrer un travail fidèle au reste de son œuvre. Que ce soit volontaire ou pas, il nous offre aujourd’hui un témoignage de résilience artistique et une promesse – celle que nous pouvons exister selon nos propres règles dans un monde qui nous appartient à peine. Afropessimisme et afrofuturisme se côtoient, s’entrechoquent.

« Dessine juste » est devenu pour moi l’actualisation d’une valeur de résistance au sein du tableau, à destination de tous les esprits créateurs du continent et de la diaspora. Dessine, ne te perds pas, et transmets via ton travail et ton geste à celles et ceux qui te suivent la conscience du droit à exister pleinement. L’expérience noire est connue et partagée de nous toustes, mais elle n’est pas une fatalité. Son poids a tendance à nous le faire oublier parfois. Et c’est pour cela que le message contenu à l’intérieur d’œuvres telles que le panneau est primordial pour nous le rappeler. Un message crypté au sein d’une commande et d’un détournement colonial. Un geste de résistance qui nous permet de retenir ce qu’un autre monde pensait nous voler. Un message qui fait partie de ce qui se doit d’être conservé, sauvegardé, transmis. C’est peut-être ici que je peux intervenir. Que signifie conserver et prendre soin de cette expérience noire ?

Je réfléchissais encore à la question quand j’ai visité le village de Makwacha quelques jours après l’interview avec Maître Musasa. Un village situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Lubumbashi où les femmes du village entretiennent une pratique de peinture murale sur les façades de leurs maisons. À chaque saison des pluies, les peintures disparaissent sous les torrents d’eau. Et quand le temps sec revient, les femmes se remettent au travail et ré-enduisent les maisons d’argile. Puis d’une couche de préparation blanche. Année après année. Elles créent des motifs qui reflètent leurs activités du quotidien, les anecdotes de l’année écoulée, des images qui les ont marquées. Elles entretiennent à la fois leur maison et la mémoire du village. Et autour du geste, solidifient le lien qui les unit et transmettent toute sorte de savoir, de la recette pour la préparation des couleurs à des récits sur les allers-retours en ville. C’est un apprentissage communautaire qui a totalement manqué à ma propre éducation. Pourtant, j’ai appris à réaliser des mélanges similaires sur les bancs de l’école ou dans les livres. Mais sans réels objectifs autre que la conservation de l’objet, je ne m’en suis jamais vraiment sentie grandie.

Peinture de cases en argile, village Makwacha, RDC, octobre 2022. Image: L.A.

La pratique de la peinture murale à Makwacha, répétitive, restauratrice, connectée aux matériaux naturels extraits de carrières locales et de plantes de leurs terrains est à la fois si proche, et si éloignée des principes de conservation auxquels j’ai presque dû jurer allégeance pour être diplômée. Nous n’employons pas les mêmes termes, mais la technicité était là. Dans l’application des enduits, le comblement des lacunes, la connaissance des matériaux et la réalisation des mélanges.

Par contre, la profession est drainée par une course au progrès avec le développement de techniques et de matériaux synthétiques, dont on ne sait mesurer les effets à long terme. Je pense à mon horreur des résines plastiques, rapides et efficaces pour la réalisation de doublages, par exemple, mais beaucoup moins malléable et contrôlable à mon sens que les résines organiques. Malgré la promesse de la réversibilité, ô combien prisée par la profession, le retrait se fait souvent via l’emploi de solvants toxiques, dangereux pour les usagers et usagères et l’environnement. J’ai toujours préféré les résines naturelles : si leur durée de vie est limitée dans le temps, elles peuvent souvent être plus facilement remplacées, peu importe le nombre de fois où il faudra répéter l’opération.

Cette course à l’introduction de nouvelles technologies et matériaux me semble parfois zélée et dangereuse pour les objets, car les effets à long terme nous restent inconnus. Les techniques centenaires, bien que plus chronophages et nécessitant des manipulations parfois peu agréables (l’odeur de la colle de peau peut en rebuter plus d’un) reflètent pourtant une forme de stabilité dans le cycle et la répétition parfois moins nocive que la fixation à tout prix de l’état d’un objet dans le temps.

En ce sens, les praticiennes de Makwacha réinterprètent la pérennité sous une forme plus respectueuse de la nature et de l’intégrité de l’objet. En les observant, j’apercevais un début de réponse pour repenser les termes de la restauration des objets africains, non plus selon les règles occidentales, mais en suivant les priorités locales. En laissant la pluie effacer les motifs année après année et en s’engageant dans des processus de restauration collective et communautaire, c’est le lien à l’identité, la terre et le savoir-faire qui est préservé avant toute chose. J’y trouve une richesse et un sens qui m’ont toujours manqué dans le métier. Ajoutons à cela la simple question du bon sens: il s’agit ici de se reposer sur les ressources en présence, humaines et matérielles, pour prendre soin des choses qui nous entourent.

Peinture de cases en argile, village Makwacha, RDC, octobre 2022. Image: L.A.

Enfin, elles donnent vie à un autre principe difficile à introduire dans la conservation occidentale : mettre au centre la participation de la communauté au processus de restauration. Celle-ci rend obsolète le besoin de différencier le geste de l’artiste et celui du restaurateur, de la restauratrice. Les femmes de Makwacha ont un double statut et n’ont pas peur de l’effacement, car elles ancrent leur pratique dans l’évolution de la vie du village. Elles n’ont pas été contaminées par la peur de perdre, et ont beaucoup de choses à nous enseigner quant à nos pratiques. Utiliser les créations comme des médiums de transmission et préserver la relation, la santé, la mémoire avant la matière. Avoir confiance en la durabilité qui ne réside pas uniquement dans l’objet conçu, mais dans les matériaux employés dans la mise en œuvre. Et puis surtout, faire de la communauté la priorité. La matière passe au second plan, ce qui est un déplacement pour le métier de la conservation-restauration. Mais questionner une pratique signifie parfois la déconstruire complètement pour la réinventer. Je n’ai plus peur d’une redéfinition complète si cela me rapproche de la justesse.

Conclusion

Mon parcours de réflexion, allant d’une vision afropessimiste de la conservation-restauration à une pratique afrofuturiste, souligne la nécessité d’implémenter les théories et de les vivre au quotidien. Le passage d’un projet décolonial à un projet anticolonial offre une perspective transformative, invitant à cesser de rêver pour agir. Et enfin, la nécessité de réfléchir à partir de notre temporalité, sur base des enjeux propres au contexte néocolonial dans lequel nous vivons et les besoins des communautés contemporaines pourrait nous libérer des entraves intellectuelles et historiques dans lesquelles les débats nous ont maintenus jusqu’ici.

Penser la conservation-restauration des objets liés à l’histoire des communautés noires dans une optique de libération plutôt que de simple préservation matérielle peut avoir un impact considérable sur la gestion des collections du Sud résidant au Nord. Les arguments occidentaux concernant les difficultés de restitution ne résistent pas à une réflexion axée sur la fonction de ces objets, celle de nous connecter et de ne pas nous oublier au sein de pratiques et traditions qui ne nous appartiennent pas nécessairement.

Refuser un modèle qui contribue à nous enfermer et privilégier l’échange et le lien sont des choix personnels qui demandent une adaptation des connaissances du métier. Et pour ce faire, inclure la sensibilité des praticien.ne.s afrodescendant.e.s engagé.e.s dans une décolonisation en profondeur de leur esprit est primordial pour fertiliser les discussions à venir.

Il s’agirait de mettre en avant l’acceptation de cette adaptation pour atteindre l’objectif de préserver non seulement la matière, mais aussi soigner l’identité, la mémoire et les liens communautaires. La transition de l’afropessimisme à l’afrofuturisme dans la pratique de la restauration ouvre des horizons prometteurs pour une approche plus équitable et respectueuse des diverses identités culturelles.