Alors que la pression des militant.e.s exhortant les musées européens à rendre les parties contentieuses de leurs collections a récemment permis quelques cas de restitution d’objets et de restes humains, principalement à des pays africains, les expériences dans les pays ayant connus une colonisation interne, et où la législation sur le rapatriement est souvent en place depuis plusieurs décennies sont rarement prises en compte. Aux États-Unis, des milliers de rapatriements se sont déroulés dans le cadre de la loi fédérale sur la protection et le rapatriement des tombes des américains natif.ve.s (Native American Grave Protection and Repatriation Act – NAGPRA), adoptée en 1990.

Dans le cadre de cette loi, les traitements des objets culturels avec des substances potentiellement dangereuses n’a pas été mentionné par le Congrès américain dans la première version édictée. En 1993, le Département de l’Intérieur n’a également pas intégré cette problématique lorsque l’exécution de NAGPRA a été actée. C’est seulement en 1995, lorsqu’il a promulgué la loi, que le Département de l’Intérieur a exigé la déclaration de tout traitement connu à l’étape de rapatriement du processus de conformité de la NAGPRA. La disposition suivante a été incluse suite à la recommandation faite par un commentateur suivant la publication de la loi proposée :

« Les responsables du musée ou les fonctionnaires de l’agence fédérale doivent prévenir les destinataires des rapatriements de tout traitement connu relatif aux restes humains, objets funéraires, objets sacrés ou objets du patrimoine culturel avec des pesticides, des conservateurs ou d’autres substances représentant un risque potentiel pour les objets ou les personnes manipulant les objets1. »

Dans cet entretien, Jimmy W. Arterberry, ancien administrateur (2015-2019) et ancien agent de la préservation historique de la Nation comanche (1999-2015), revient sur les rapatriements qu’il a accompagnés dans le cadre de la loi. Il s’appuie sur ses amples expériences en préservation historique, en application de la loi, en éducation et en consultation intergouvernementale. Il aborde particulièrement les transformations des objets culturels et religieux par la conservation et les traitements aux biocides dans les musées fédéraux.

Jimmy Arterberry en discussion sur deux paires de pantalons comanche avec Deborah Confer, employée au musée, University of Colorado Museum, Boulder, Colorado, 2003. Annette Arkeketa: Muh-duu’ Kee: Put Them Back, Hokte Productions 2004, Filmstill.

Lotte Arndt : Jimmy, pourriez-vous présenter le travail que vous avez mené sur le rapatriement en tant qu’agent de la préservation historique de la Nation comanche ?

Jimmy Arterberry : Je suis un professionnel des musées. J’ai reçu mon diplôme en gestion des musées (2009) à l’université de l’Oklahoma, et ma licence en Études amérindiennes (2001) à l’Université des Sciences et des Arts de l’Oklahoma. Je suis également artiste, diplômé en art bidimensionnel (1994) et en muséologie (1994) de l’Institute of American Indian Arts.

Dans le cadre de la loi fédérale sur la protection et le rapatriement des tombes des américain.e.s natif.ve.s (NAGPRA, 1990), de nombreuses tribus ont développé des programmes dédiés aux ressources culturelles. Mon premier rôle auprès de la Nation comanche a débuté il y a vingt ans, quand j’étais consultant. Je réalisais alors une étude sur la propriété culturelle, ce qui m’a mené à la loi NAGPRA et à la conservation historique au sens large. En 1999, j’ai été désigné officiellement, puis confirmé en 2004, par ma tribu, les Comanches, pour représenter la Nation sur les questions de rapatriement. Je travaille de façon indépendante, mais en étroite collaboration avec les ancien.ne.s de la communauté, les chef.fe.s religieux.ses traditionnel.le.s et les spécialistes culturel.le.s alors que j’avançais dans ma recherche. J’ai fait du travail de terrain, j’ai beaucoup voyagé dans le but d’élaborer un inventaire des biens de notre nation, de reconstruire notre histoire et d’esquisser les plans pour le rapatriement. Nous nous sommes concentré.e.s sur la culture matérielle qui entrait dans le cadre de la loi NAGPRA : cela comprenait des objets sacrés de funérailles et d’inhumation, mais l’objectif principale étaient les restes humains. Notre travail cherchait à les rapatrier, à les ramener sur leurs lieux d’origine et à les enterrer là-bas.

Faire face au cadre juridique n’est pas une mince affaire. Beaucoup de choses sont sacrées, mais elles ne sont pas comprises dans ce que la loi définit comme rapatriable. Pour qu’un rapatriement ait lieu, les objets doivent correspondre aux termes de la législation. Certains artefacts que nous considérons comme sacrés ne peuvent pas être rapatriés car nous n’avons pas de preuve directe de vol ou de violence : la façon dont les éléments ont été appropriés compte dans la demande de rapatriement. Nous avons des cas où des membres de la tribu ont fait don d’objets aux musées pour s’assurer qu’ils n’entrent pas en possession d’autres personnes. Mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas considérés comme sacrés ! Ils sont liés intimement à une personne, et ils ne devraient pas être exposés dans un musée.

LA : Quelle a été l’attitude des musées par rapport à vos visites et demandes ? Ont-ils soutenu le travail des Nations ?

JA : À ce moment-là, les musées avaient déjà soumis leurs inventaires avec des informations sur les collections. C’était le travail des tribus de les consulter, de se rendre dans les institutions et d’examiner les objets. Les professionnel.le.s des musées étaient présent.e.s pour faciliter notre accès et nos échanges avec elles et eux concernant les rapatriements que nous demandions.

Personnellement, je pense que ces artefacts ne devraient pas se trouver dans les musées. Ils auraient dû être rendus depuis longtemps. En tant qu’artiste, je me retrouve souvent dans la situation où quelqu’un me demande de faire une paire de mocassins au moment du décès d’une personne. Ils seront mis en terre lors de l’enterrement, car ils appartiennent au défunt et ne devraient pas être vues par autrui. Ce sont des objets très personnels. Désormais, ce sont les tribus qui doivent porter ce poids. Que devons-nous faire de ces objets ? Ils n’auraient jamais dû se trouver dans les musées. Devons-nous les rapatrier et en assumer dès lors la responsabilité financière et sociale ?

Certains de ces artefacts devraient clairement être rendus à leurs communautés, pour être utilisés, dans le cadre de l’enseignement et comme une façon d’honorer les traditions.

Toutefois, la plupart des objets rapatriés sont associés à des individus. Ils n’ont pas d’utilité religieuse au-delà de cette connexion. Ils ne sont pas sacrés dans la vie quotidienne, seulement à certains moments de la vie d’une personne. Pour chaque culture et chaque objet, la situation est différente et doit être considérée avec attention.

Jimmy Arterberry et Theodore Villicana lors d’une étude par géoradar de tombes non-marquées au cimetière de la mission Deyo, Comanche County, Oklahoma, 2003. Annette Arkeketa: Muh-duu’ Kee: Put Them Back, Hokte Productions 2004, Filmstill.

LA : Pourriez-vous nous donner une idée du nombre de rapatriements que vous avez accompagnés pendant votre travail dans ce domaine ?

JA : J’ai passé près de vingt ans à voyager et à étudier les collections muséales. Souvent, nous examinions les archives photographiques sans voir les objets physiquement, car ils n’entraient pas dans la catégorie du patrimoine rapatriable. Par exemple, j’ai récemment parlé au gestionnaire de la loi NAGPRA au sujet de sifflets en os d’aigle et d’éventails en plumes d’aigle. Nous sommes nombreu.ses.x à penser qu’ils devraient être rendus aux Comanche, mais l’histoire est complexe. Pendant la période de la réserve, pas tous ces objets n’avaient été confisqués. Certain.e.s membres de la tribu en avaient fait don, ou ils ont été offerts en cadeau. Ce n’était pas du vol, car ils savaient que les objets seraient traités avec soin. Pour moi, ils sont tous sacrés, peu importe d’où ils viennent et comment ils ont été pris. Mais dans le cadre de la loi NAGPRA, nous ne pouvons pas les rapatrier.

Vous pouvez aussi vous demander ce que vous allez faire de milliers de ces objets. Il faut faire preuve de bon sens. Je pense qu’il est important qu’ils soient disponibles pour que les gens comprennent notre histoire, dans le contexte de l’histoire américaine. Ils peuvent être utilisés à des fins éducatives. Nous avons une histoire avant la colonisation ; nos traditions étaient déjà là, et nous devons offrir ces informations pour préparer la génération prochaine à comprendre comment nous en sommes arrivé.e.s là afin d’éviter que ces violences ne se répètent.

LA : Quand est-ce que vous êtes-vous rendu compte qu’il y avait un problème avec les collections contaminées ?

JA : Par mes études en muséologie, en particulier à l’Institute of American Indian Arts, j’avais connaissance de l’utilisation de produits chimiques et pesticides sur les objets. Mais l’ampleur des traitements ne m’était pas connue, et elle n’a été révélée que tard dans le processus. Pendant plus de vingt ans, nous avons voyagé à travers le pays pour rapatrier des restes humains afin de les ré-enterrer. J’ai emmené un groupe d’ancien.ne.s comanche à New York et Washington DC, et nous sommes allé.e.s voir la collection George Gustav Heye à la Smithsonian Institution, dans le Bronx, et le National Museum of the American Indian à Washington DC. C’était aux alentours de 2002-2004. Pendant cette période, personne ne nous a dit de ne rien toucher et d’être vigilant car les objets pouvaient être toxiques.

Je me suis rendu compte qu’il y avait un problème après avoir commencé les visites fréquentes des collections des musées. J’ai l’habitude de toucher mon visage, de boire du café lorsque je discute ou que je suis dans mes pensées en visitant les réserves. Personne ne nous a dit « Ne touchez à rien. Si vous le faites, portez des gants. Lavez-vous les mains, ne touchez pas votre visage. » À un moment, j’ai commencé à avoir des symptômes, qui ressemblaient à une allergie – un nez rouge, la peau irritée… Je n’ai compris que plus tard qu’il y avait un lien entre les objets traités et ces symptômes.

Entre le moment où j’avais commencé à travailler avec la tribu sur les questions de restitution et engagé des professionnel.le.s en mettant en œuvre la loi, et jusqu’à ce que je me rende compte de la toxicité potentielle des collections, environ cinq ans avaient passés. À partir de là, dans tout travail impliquant la manipulation ou la visite des collections, je me suis assuré que tout le monde travaillait avec un équipement de protection personnelle. Lorsque j’ai compris ce que je faisais, j’ai commencé à dire à tout le monde : « Ne touchez à rien ! »

LA : Est-ce que les musées ont réagi à vos symptômes causés par les traitements toxiques ?

JA : Je n’en ai jamais parlé à ce point-là. J’ai changé la façon dont j’approche les choses à un niveau personnel et avec les ancien.ne.s, à qui j’ai demandé de porter un masque et des gants. Je suis devenu une sorte de gardien pour les protéger, et ça a marché. Je me sentais responsable d’elles et d’eux. Je voulais m’assurer qu’elles et ils étaient en sécurité. Mais je n’ai jamais dit aux musées que j’avais été malade parce que j’avais touché les objets.

LA : Pensez-vous que la toxicité a été utilisée comme un argument pour refuser le rapatriement ?

JA : Il est possible que ça se produise, mais ça ne nous est pas arrivé. Nos visites avaient pour but de voir ce que les musées avaient dans leurs collections. S’ils nous avaient dit que les objets étaient trop toxiques pour être vus, nous aurions perçus ça comme une provocation. Nous aurions sûrement répondu : « Nous pouvons porter un masque ! » Ces objets sont liés à nous, vous ne pouvez pas garder pour vous ce que vous nous avez pris. Cela aurait été un affront. À chaque étape, nous rencontrons ce genre d’obstacles. Nous devons défendre nos positions !

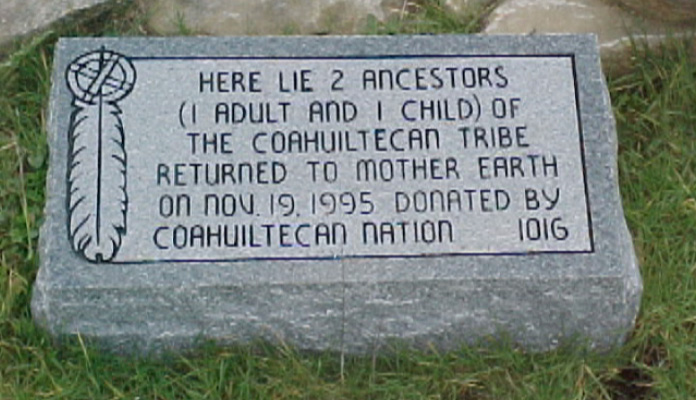

Au bord de fleuve Arkansas, au Colorado, Bureau of Land Management, propriété fédérale. Alors que l’agence fédérale a refusé le statut de site protégé, Jimmy Arterberry et ses collègues ont pu négocier une signalisation identifiant le lieu comme un site funéraire. Annette Arkeketa: Muh-duu’ Kee: Put Them Back, Hokte Productions 2004, Filmstill.

LA : Comment les Nations gèrent-elles le risque de toxicité ?

JA : C’est une question difficile. Les objets doivent être testés scientifiquement, un par un, pour voir quels contaminants et polluants ils comportent. La plupart des musées n’ont pas de registre sur les traitements généralisés, et encore moins pour des objets individuels. Le processus de test n’est pas seulement coûteux et chronophage ; les tribus sont fermement opposées à toute méthode invasive sur des objets religieux, qu’il s’agisse de prendre des échantillons d’ADN ou d’autres méthodes biologiques. Elles voient les tests comme une violation supplémentaire de la dimension religieuse et culturelle des artefacts. Les tribus sont protectrices avec ces objets, pour de très bonnes raisons. Ironiquement, dans ce cas, elles ignorent souvent que les examens peuvent nous protéger.

C’est un vrai dilemme : d’un point de vue culturel, tout test effectué sur ces objets est problématique. Toucher les objets religieux d’un individu est un geste très envahissant. Mais si l’on ne les teste pas, on ne sait pas s’ils représentent un risque. Il a fallu une génération pour changer les attitudes sur cette question. Mes aîné.e.s ne voulaient pas entendre parler de contamination et de rapatriement car elles et ils partaient du principe qu’aucun de ces objets ne devaient être dans des musées. Par conséquent, une contamination ne pouvait pas se produire. Elles et ils auraient dit « laisse tomber » ; et ne se seraient pas battu.e.s pour ça. Toutefois, avec le temps, elles et ils se sont peu à peu rendu.e.s compte qu’il fallait que l’on en parle. C’est comme un secret de famille à propos d’un traumatisme. Tout le monde le sait, mais personne n’en parle. Nous savons pourtant que la parole est réparatrice.

Pendant le processus, nous avons évolué et sommes maintenant plus ouvert.e.s aux tests. Cela n’a rien à voir avec des vérifications en lien avec les pratiques culturelles : nous savons ce que nous croyons ! Nous n’avons pas besoin de la science pour nous le dire. Dans ce domaine, les tests restent une violation de l’espace de nos pratiques culturelles et du sacré. Nous voulons juste savoir si toucher un objet est sûr pour les membres de la communauté. Désormais, nous ne touchons à rien jusqu’à ce que nous sachions si c’est sûr ou non.

LA : Votre description montre clairement que la question difficile posée par les examens toxicologiques est plus largement liée à la violence engendrée par l’exposition des objets dans des musées. La dimension chimique n’est-elle alors qu’un aspect des conséquences toxiques de la conservation dans les musées ?

JA : Je vais vous raconter une histoire. Disons que mon grand-père était un grand chef religieux, qui m’a transmis son savoir pour perpétuer la tradition. Il m’a offert le savoir et la pratique lors d’une cérémonie, et ce savoir ne doit pas circuler au-delà de ce cadre. Si les gens touchent et regardent les objets, cela peut être considéré comme une forme de viol : nous parlons d’objets qui ont été volés ou pris contre notre gré, qui sont intimement liés à notre existence sacrée. Tout type de manipulation est vu comme très envahissant. Nous ne voulons pas toucher ces objets, nous ne voulons pas qu’ils soient touchés, et nous n’avons pas besoin qu’ils le soient. Malheureusement, tout le monde ne pense pas ainsi, même aujourd’hui. Le manque de connaissance demeure énorme. Nous avons besoin de plus d’éducation sur ce sujet. Nous avons besoin que les gens comprennent notre situation culturelle et qu’ils respectent notre histoire.

LA : À présent, il y a un débat revivifié sur la réparation par le rapatriement. Voyez-vous des indices que les musées reconnaissent leur histoire violente et qu’ils vont adapter leurs pratiques ?

JA : Le 4 juin 2002, je me suis rendu à Washington DC pour témoigner au procès devant le Comité des affaires indiennes du Sénat des États-Unis2. Ma tante m’a alors dit que je devais clairement exprimer dans mon intervention que la société coloniale a changé nos traditions pour toujours et qu’elles ne pourrons jamais être remplacées ou réparées. Cela a changé nos cultures pour toujours ! Les dégâts sont irréversibles. La question qui se pose est ce que nous allons faire maintenant ? Nous ne pouvons pas réparer le mal qui a été fait : nous sommes obligé.e.s de changer, et nous devons apprendre à vivre avec ces dégâts.

La situation actuelle a évolué. Si nos ancêtres n’avaient pas accepté ces changements, même douloureux, nous ne serions pas ici aujourd’hui. Il est crucial que le changement vienne de la communauté même ; il ne doit pas être imposé. Heureusement, nos communautés comprennent mieux ces problématiques aujourd’hui et abordent ces sujets.

LA : Avez-vous vécu des situations où les communautés ne voulaient pas récupérer les objets ?

JA : Oui. Dans des situations qui placeraient un fardeau trop lourd sur les communautés, beaucoup de chefs de Nations décident de laisser les restes et les objets culturels dans les musées. Lorsque je travaillais sur le rapatriement, nous nous concentrions sur les restes humains. Le responsable de la tribu comanche pour les restitutions dans le cadre de NAGPRA m’a dit que les objets rapatriés sont transférés dans notre musée tribal. Cela soulève des questions épineuses, car ces objets ne peuvent pas non plus être exposés là-bas. Ils ne doivent pas être exposés, même dans nos propres musées. Devrions-nous les garder aux archives ? Les ré-enterrer ? Personnellement, je pense qu’ils devraient être ré-enterrés. Mais c’est également complexe, car si les gens savent où ils ont été enterrés, il y a un risque qu’ils retournent là-bas pour les déterrer. Certains restes refont surface, ce qui est très préoccupant. Si un traitement chimique touche un objet cérémonial, cela crée une charge et un risque supplémentaire.

Nous pouvons nous adresser à Washington et rappeler au gouvernement fédéral sa responsabilité de prendre soin des objets. Chaque tribu décide si elle veut récupérer ses objets ou si elle préfère qu’ils restent dans les musées. Je pense que certains objets qui devraient être auprès de nous, mais qui ne remplissent pas les conditions pour être rapatriés selon les termes de la loi, devraient être placés dans les archives. Tous les membres de nos communautés devraient avoir un droit d’accès permanent pour apprendre de ces objets, enseigner grâce à eux, et garder le contact. La charge financière devrait être fédérale. Nous sommes citoyen.ne.s, non seulement de notre Nation, mais aussi des États-Unis : nous payons des impôts comme tout le monde, et ce doit donc être la responsabilité du gouvernement fédéral. Ces décisions sont loin d’être simples : chaque tribu a une opinion différente sur le sujet. Ces questions compliquées seront là encore bien longtemps après que nous aurons disparu. Elles seront là pour toujours.

LA : Est-ce que l’ensemble des demandes sont faites par des tribus individuelles, ou y a-t-il des alliances et des collaborations ?

JA : Oui, beaucoup de demandes sont menées de façon collaborative. Pour nous dans le sud-ouest, les restes humains arrivaient souvent dans les musées à la même période. La plupart des tribus sont opposées aux tests ADN. À la place, nous formons des alliances et organisons ce que nous appelons des rapatriements intertribaux. Collectivement, avec près de vingt nations, nous demandons les restes rapatriables selon les termes de la loi NAGPRA. Parfois, une tribu en particulier en prend l’initiative et nous soutenons sa demande, car nous savons qu’ils ramèneront les restes. Parfois, nous ne savons pas à quelle tribu ces individus appartenaient à cause du manque d’information, mais nous savons qu’ils sont autochtones. Nous voulons qu’ils soient rapatriés ! Il ne s’agit pas pour nous de propriété : ils viennent de nos territoires, et nous travaillerions dès lors ensemble pour honorer notre histoire commune. Nous convergeons, et nous voulons respecter nos défunts et les laisser reposer.

Lorsqu’il s’agit de biens comanches, je ne fais une demande que lorsque je suis sûr de la situation. Je prends l’initiative uniquement quand nous pouvons fournir des preuves. Autrement, nous travaillons avec d’autres tribus et nous les laissons prendre la main. Nous sommes des Nations individuelles autonomes, mais nous avons des tribus affiliées. Chaque groupe doit trouver ce qui lui convient. Bien sûr, toutes les communautés ne voient pas les choses ainsi.

Emerson Niyah (grand-père de Jimmy Arterberry) et Fred Ticeahkie (Comanche) à Elm Springs, Camp Meeting, début du 20e siècle, Oklahoma. Annette Arkeketa: Muh-duu’ Kee: Put Them Back, Hokte Productions 2004, Filmstill.

LA : Pouvez-vous identifier des moments charnières dans la manière de gérer les demandes de rapatriement par les musées ?

JA : Dans ma carrière, la consultation à la University of Colorado Boulder a été un processus difficile. Il s’agit de l’une des institutions qui ont très fortement résisté aux demandes. Ils ne voulaient pas rendre les restes humains. Il a fallu près de dix ans pour obtenir le rapatriement. La question de la propriété et de la toxicité est devenue importante pour moi à ce moment-là.

Durant cette période, ma sœur otoe Annette Arkeketa (de la tribu Otoe-Missouria de l’Oklahoma) a réalisé un film intitulé : « Muh-Du Kee : Put Them Back » (2004, 60 min), un documentaire qui me suit pendant le processus de consultation avec l’État du Colorado et les institutions fédérales pour rapatrier les restes des défunts comanches. Ce documentaire exprime mes positions concernant la protection des sépultures et le rapatriement dans le cadre de la NAGPRA, apporte la perspective d’archéologues, met en débat plusieurs options politiques et des solutions possibles. C’était à cette époque, dans le Colorado, que je me suis rendu compte que mes symptômes étaient liés aux objets qui étaient traités pour être conservés.

LA : Vous êtes également artiste. Pourriez-vous m’en dire plus sur votre travail ?

JA : Je produis des œuvres d’art traditionnel et contemporain, qui vont des mocassins pour bébé aux peintures à l’huile, travail du cuir, travail du bois… Certaines de mes œuvres font partie de collections à travers le monde. Mais ce n’est pas ma profession ; je ne vends pas mon art pour gagner ma vie. Je crée pour la préservation personnelle et de la communauté, ainsi que pour perpétuer la tradition culturelle. Mon art concerne la préservation personnelle d’activités culturelles ; je cherche à transmettre entre générations, à créer un continuum de pratiques culturelles. Je cherche à raconter mon histoire par l’art pour que les générations futures puissent en hériter.

Cet entretien a été mené le 26 mars 2021. Nous adressons tous nos remerciements à Jimmy Arterberry, à Jacquetta Swift, la responsable du rapatriement à la Smithsonian Institution, au National Museum of the American Indian, ainsi qu’à Siska Genbrugge, AfricaMuseum, Tervuren, pour leurs généreuses contributions et la mise en contact.

-

Native American Grave Protection Act, Subpart C, §10.10 Repatriation, https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=e3a07b25434974d4d8adfccee1bc6d1c&mc=true&n=pt43.1.10&r=PART&ty=HTML#se43.1.10_110 (Traduction par les éditrices). ↩

-

Lors du 107è Congrès, dans la deuxième section dédiée à la protection des lieux sacrés amérindiens puisqu’ils sont affectés par les engagements du département de la défense. ↩